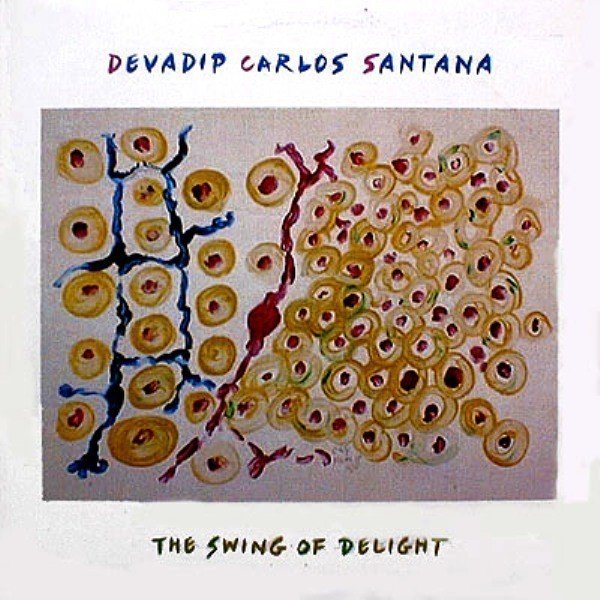

ジャズギター・アルバムのライナーノーツ(9)『カルロス・サンタナ/スイング・オブ・ディライト』

以前書いたライナーノーツをアップしてきました。ずっとジャズ・ギターのアルバムでしたが、今回はジャズ・ギターと言うべきか、カルロス・サンタナ『スイング・オブ・ディライト』のライナーノーツです。1998年に書いたものです。

カルロス・サンタナ/スイング・オブ・ディライト

カルロス・サンタナは、真の意味での「フュージョン・ミュージック(融合音楽)」の体現者なのだと思う。マリアッチ・バンドのヴァイオリン奏者を父にメキシコで生まれ、十代前半に一家でサンフランシスコに移住、そこでブルースに出会ってB.B.キングやジョン・リー・フッカーに傾倒し、カル・ジェイダーやジョージ・シアリングなどの「ラテン・ジャズ」にも大きな影響を受け、ジェイダーのバンドのギタリストだったガボール・ザボをきっかけにジャズ・ギターの世界にも興味を抱き、60年代後半に「サイケデリック・ムーヴメント」の発信地だったサンフランシスコでバンドを結成する……という、サンタナのデビューまでの歩みを概観しただけでも、彼の中に蓄積されている音楽の「素材」が、きわめて多岐に渡っていることは明らかだ。

66年に結成された「サンタナ・ブルース・バンド」は、その名が示すとおりアフロ・キューバン・ミュージックとブルースの融合をめざした音楽性を持つグループだったようだが、68年にバンド名を「サンタナ」と改め、翌年のウッドストック・フェスティヴァルでの圧倒的な熱演を経てデビュー・アルバム『サンタナ』をリリースする時点で、サンタナの音楽はもはや「サンタナ・ミュージック」としか呼びようのない、様々な音楽の要素が複雑に絡みあって化学反応を起こした、きわめてユニークなものになっていた。

複数のパーカッションによる強烈なラテン・ビートに、ブルージーなフィーリングとラテン的な歌謡性が混じりあった官能的なギター・プレイが乗り、ぎらぎらしたワイルドな部分と妙にクールな雰囲気が同居する初期のサンタナの音楽は、「ラテン・ロック」という呼称とともに短期間のうちに多数の音楽ファン(いわゆる「ロック・ファン」だけではなく)の心のとらえ、70年にセカンド・アルバム『アブラクサス(天の守護神)』が発売されて、その中の「ブラック・マジック・ウーマン」「オジェ・コモ・バ」が大ヒットするころには、サンタナは世界的なスーパースターとしての地位を確立していたのだった。

たぶんその路線のままで突っ走っていった方が、ポピュラリティの持続という点では得策だったのかもしれない。しかしサンタナは、より複雑で奥の深い、「融合」の度を一段と深めた音楽を指向するようになり、72年の『キャラバンサライ』以降、インストゥルメンタル部分の比重を高めた、音楽の性格としては「ジャズ的」とも言える(使われている語法がジャズっぽい、ということでは必ずしもないのだが)思索的なサウンドを追究しはじめた。それと前後してインドのグル、スリ・チンモイに帰依し、ファッションやライフスタイルまでを、それまでのワイルドで放恣なものからシンプルで禁欲的なものへと一変させてしまったことも驚きだったが、同じグルを奉じるジャズ・ギタリスト、ジョン・マクラフリンとの交流、そしてやはりインドの思想・宗教に傾倒していたジョン・コルトレーンの音楽への関心が、「サンタナ・ミュージック」をより奥行きの深いものにしていったことは間違いのない事実だ。

「インド」を直接的なきっかけとしたサンタナのコルトレーン・ミュージックへの傾倒は、マクラフリンとの共演作『魂の兄弟たち』(73年)、そしてコルトレーン夫人であるアリス・コルトレーンとの『啓示』(74年)に、くっきりとした形で記録されている。ここでのシリアスな演奏は、「ラテン・ロックのサンタナ」というパブリック・イメージを根底から覆すものであり、かと言って一般的な「ジャズ」とも違う、もちろん「ジャンルとしてのいわゆるフュージョン」でもない、今にして思えば非常にオリジナルな音楽だったと言えるはずだ。その過剰なオリジナリティのせいか、この2枚、特にアリスとの『啓示』は、ロック・サイドからもジャズ・サイドからも「得体の知れない妙なもの」として敬遠されたまま現在に至っているわけだが、きわめてユニークな「交通と衝突」の記録として、新しい視点からきちんと評価されるべきだろう。

こうした新しい出会いと、それによって生じた音楽的な拡大・深化を、カルロス・サンタナは「バンドとしてのサンタナ」の中に、実に巧妙に採り入れていった。個人名義の作品がある意味で極端な「交通と衝突」だとすれば、バンド名義のアルバムは、より巧妙で周到な「融合」の結果だと言える。ラテン・ミュージックとロックの結合という基本線を放棄せず、そこにモード・ジャズ、ブラジル音楽、ファンク、インド音楽などの要素をどんどんぶちこんではぐつぐつ煮込み、カラフルで濃密な、そして実にスリリングな音楽的時空を創造した「バンドとしてのサンタナ」の頂点の記録は、73年7月の日本公演におけるライヴ作『ロータスの伝説』なのだと思う。これはすでに何人かの論者によって指摘されていることだが、『ロータスの伝説』でのサンタナのサウンド、そして濃密かつスリリングな雰囲気は、やはり日本公演の模様を当時のCBSソニーが記録した、マイルス・デイヴィスの『アガルタ』『パンゲア』(75年)によく似ている。70年代後半になって隆盛をきわめた「フュージョン・ミュージック」においてはどんどん希薄になっていった、真の意味での「音楽の融合」が実現した臨界点の記録として、サンタナとマイルスの日本でのライヴ作は、これからも長く記憶され、聴かれ続けることだろう。

さて、最初から延々とサンタナの歩みを「音楽の融合」「交通と衝突」という視点から述べてしまったのは、この『スイング・オブ・ディライト』が、「融合と交通」という点で、カルロス・サンタナのキャリアの中でもきわだった特徴を持つ作品であるからに他ならない。ここでサンタナと共演しているハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの4人は、60年代のマイルス・クインテットのメンバーであり、この4人にフレディ・ハバードを加えてアコースティックなジャズを演奏した「VSOPクインテット」は、フュージョン全盛期の70年代後半における「アコースティック・ジャズの復活」の気運の牽引車となって、80年代のウィントン・マルサリスたち若手伝承派の登場を準備した存在だ。もっとも、当時の彼らの個人としての活動はフュージョン的な音楽が多く、VSOPでの活動は彼らにとってはイレギュラーなものだった、というのがおもしろいところだが。

とにかく、人気実力ともにナンバーワンの超一流ジャズ・ミュージシャンを従えてギターを弾きまくる、という経験は、サンタナにとって実に刺激的なことだったに違いない。言ってみればマイルス・クインテットにおけるマイルスの役を、ここでのサンタナは担っているとも言えるわけで、これはミュージシャン冥利に尽きる「夢」の実現であっただろう。しかし、サンタナのおもしろいところは、このアルバムの音楽がいわゆる「ジャズ」ではまったくなく、本人のスタンスも、大物ジャズメンと共演したロック・ミュージシャンにありがちな「お客さん」ぽい乗りとはほど遠いものであることだ。新鮮な出会いによる「交通」の瑞々しさと、彼らの個性を巧妙にとりいれて、「サンタナ・ミュージック」の幅と奥行きをさらに拡げる「融合」の見事な(しかし、おそらくはたくまざる)手際。

VSOPの4人をそのままユニットとして起用した曲は「ピューラー・マタン」「ガーデニア」の2曲しかなく(その2曲にもパーカッション隊が加わっている)、当時のサンタナ・バンドのメンバーたちや売れっ子スタジオ・ミュージシャンのハーヴェイ・メイソンなど、総勢13人のミュージシャンをさまざまに組み合わせて使っている点や、サンタナのオリジナル4曲、宗教的な師であるスリ・チンモイの曲(!)が3曲、映画音楽から2曲、という何とも不思議な選曲のセンスが、このアルバムの音楽を「ロック・ギタリストとジャズ・ミュージシャンのスーパー・セッション」ではなく、「ラテンとロックとジャズのフュージョン」ですらない、「ここで新たに生まれた『サンタナ・ミュージック』」にさせている大きな要因であることは確かだ。そして、相手が誰であろうと、どんな音楽を演奏していようと、常にあたたかく官能的に歌う、まさに彼自身の「声」と化したサンタナのギターは、ここでも実につややかに、ニュアンス豊かに輝いている。

VSOPの4人のプレイについて詳しく触れる紙幅がなくなったが、カーターとトニーは、比較的おとなしく、堅実なリズム・キーパーとしての演奏を聴かせている。特にカーターのニュアンスに富んだベース・ワークが気持ちいい。ショーターはいつもの通り、ソプラノのサウンド一発で場の雰囲気を一変させている。しかしラストの「シアー・カーン、ザ・タイガー」のサウンドが、ほとんどウェザー・リポートそのままだというのは、何か意味があるのだろうか? そして4人の中で最も派手に活躍しているのは、全曲に参加しているハンコックだ。特にチンモイの曲である「ジャーナ・カーラ」での壮絶なローズ・ソロは、「ハンコック隠れ名演集」の中にリストアップされるべきものだろう。

なお、ショーターを除くハンコック~カーター~トニーのトリオに、サンタナ・バンドの面々が加わり、なぜかそこにウィントン・マルサリスが参加する(マルサリスはこれが日本初登場だった)というメンバーでの来日公演が、81年の「ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」で実現している。公式のレコーディングがないのが残念だ。

(January,1998 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?