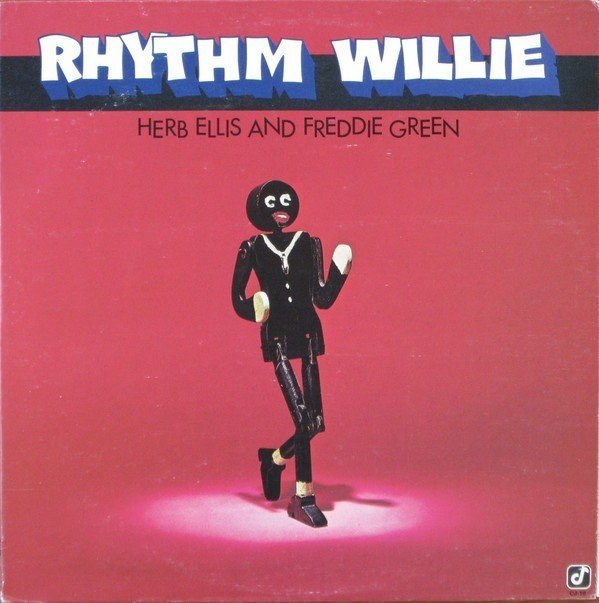

ジャズギター・アルバムのライナーノーツ(10)『ハーブ・エリス&フレディ・グリーン/リズム・ウィリー』

以前書いたCDのライナーノーツを掲載しています。今まではジャズ・ギターのアルバムを載せてきましたが、この『リズム・ウィリー』でいったん打ち止めにして、次からは他の楽器のライナーを掲載しようと思います。というわけで、ハーブ・エリスとフレディ・グリーンの『リズム・ウィリー』。1988年に書いたものをベースに、2014年の再発にあわせて全面的に書き直したものです。

ハーブ・エリス&フレディ・グリーン/リズム・ウィリー

フレディ・グリーン(1911-1987)は、そのキャリアのほとんどすべてをカウント・ベイシー楽団の一員として過ごした、まさにワン・アンド・オンリーのリズム・ギタリストだ。ピックアップのない生ギター(いわゆるピック・ギター)で、どんな広い会場でもマイクの助けを借りず、1小節4回のビートを確実に、そしてスウィンギーに送り出すグリーンのプレイは、ベイシー楽団がベイシー楽団であるための必要条件だったのだ。

本作『リズム・ウィリー』は、グリーンが遺した数少ないベイシー楽団を離れてのセッションの一つだ。フロントに管楽器を置かず、ハーブ・エリスのギターにリズム・セクション、というシンプルな編成なので、グリーンの至芸が細部までよく聞こえるのがうれしい。

エレクトリック・ギターと共演したグリーンのセッションと言えば、サヴォイ・レーベルでのケニー・バレルとの『オパス・イン・スウィング』『ジャズ・フォー・プレイボーイズ』があるが、あの2枚はフランク・ウェスがフルートで参加していることもあり、「ちょっと上品なブローイング・セッション」と言うべき、スウィングするリズムに乗った各人のソロの楽しさが魅力だった。それに比べると、この『リズム・ウィリー』は、よりデリケートなプレイヤー同士の交感が楽しめるアルバムだと言える。これは、フレディ・グリーンをリズム・セクションの一員として捉えるか、アルバム全体の主役として捉えるか、というレコード制作側の意識の違いでもあるのだろう。ギターに深い愛情を持つコンコードのオーナー、カール・E・ジェファーソンは、もちろんフレディ・グリーンを「主役」として見ている。

本作のもう一人の主役であるハーブ・エリス(1921-2010)は、テキサス州ファーマーズヴィルの生まれ。オスカー・ピーターソン・トリオでの活動(1953-58年)で知られ、ブルースの上手いギタリスト、という定評のあるエリスだが、その「ブルースっぽさ」が「黒人っぽさ」とイコールではないところに、エリスのギター・プレイのおもしろさがある。カントリー・アンド・ウェスタン(むしろヒルビリー・ミュージックというべきか)の持つ素朴でルーズな明るさが、ブルース・フィーリングと絶妙にブレンドしたそのサウンドは、エリス個人の特徴であると共に、彼の故郷テキサスで自然発生的に生じた「白人音楽」と「黒人音楽」の融合の反映でもあるのだろう。タイトル曲「リズム・ウィリー」のテーマでの、何ともレイジーなチョーキング・プレイが、エリスのユニークなスタイルを端的に物語っている。

カンザス・シティ・スタイルのグリーンとテキサスの血を濃厚に感じさせるエリスの共演となれば、プリミティヴな「田舎っぽい」サウンドを予想してしまうのは当然のことだろう。確かにここでの演奏は、イーストコースト・ジャズのくすんだ都会性とも、ウェストコースト・ジャズのシャープなクリアさとも無縁な、ゆったりとして素朴な感覚を持つ、言ってみれば「中西部的」な味わいのあるものだ。かと言って参加しているミュージシャンたちが、素朴な味だけを売り物にしている人々であるわけではもちろんない。安定したベース・ワークを聴かせる名手レイ・ブラウン、軽快なドラミングを披露するジェイク・ハナ、本作3人めの主役というべき、スウィンギーなピアノを弾くロス・トンプキンスと、みな百戦錬磨の、ソフィスティケイトされたプロフェッショナル揃いだ。その彼らが作り出す、「余裕のある、コントロールされた素朴さ」が、このアルバムの最大の魅力なのかもしれない。

個々のトラックについての説明はしないでおくが、せっかくだからこの機会に、フレディ・グリーンのリズム・ギターの「聴きどころ」をご伝授いたしましょう。グリーンのプレイは、単にコードを1小節に4回刻んでいるだけではない。バンド全体のリズムをキープし、プッシュしつつも、ギターの4弦や3弦の音を際立たせることによって、見事な横のラインを作り出すところが、グリーンのリズム・ギターの大きな特徴。タイトル曲でのベース・ソロのバッキングにおけるプレイは、その真髄を示すものだ。また、テンポや曲想の違いによって、1拍の音符の長さを微調整する繊細さもグリーンの真骨頂だ。シンプルで隙間の多いこのアルバムは、ベイシー楽団では分かりにくいグリーンの演奏の微細な部分がはっきり聞き取れるところがありがたい。

フレディ・グリーンは、その生涯の中でたった一枚しかリーダー作を遺さなかった(1955年の『ミスター・リズム』)。本作はグリーンの「もう一枚のリーダー作」と言うべき作品である。

(July,2014 村井康司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?