1990年代のジャズ・アルバム〜マイ・フェバリット5

パソコンの中から発見された原稿ですが、書いた経緯をすっかり忘れています。ディスクユニオンのフリーペーパーの依頼で、2000年ぐらいに書いたのかなあ、とうっすら記憶していますが。今読み返したら、自分でも意外な5枚を選んでいて、なんだか不思議なので掲載します!

Plays Carla Bley/Paul Bley(Steeplechase)

ポール・ブレイのあのしどけなさ、というかいい加減さ、というか、ジャズというものは何をどうやっても大丈夫なのだよ、というメッセージを全人格的に伝えてくる佇まいが好きだ。

もちろんブレイは最初っからなーんにも考えていない「天然ぼけ」タイプではまるでなく、おそらくは想像を絶するほどにきりきりと自らを締め上げていくような音楽活動を求心的に続けてきたのだろうけど、その「求心」の連続を何十年か経って俯瞰してみたら、その結果は見事な「拡散」だった、ということだったのだと思う。そういう点でポール・ブレイの軌跡はオーネット・コールマンのそれの「裏ヴァージョン」みたいなところがあり、二人が同じバンドにいた1958年を起点として、それぞれの歩みを交互に綴っていく文章を書いたらおもしろいのでは、と思っているんだけど、力及ばずまだ実現していない。タイトルだけは「ランブリン」にしよう、と決めているのですが。乞うご期待。

そしてやはり、現在のポール・ブレイのあの「いい加減であることの色っぽさ」には、伝説と化している華麗にしてハードな女性関係が大きく関与しているに違いない。この手の話題は「音楽には関係ない下世話なゴシップ」だとして、ジャズ・ジャーナリズムでは避けられるようだけど、ある芸術上のエコール内部における人間関係の研究として、決して興味本位ではない実証的な評伝なりが書かれてしかるべきだと思うのだ。まあ、当事者たちはみな元気で活躍中なのでそうもいかないのだろうけど、ポールとカーラ、ゲイリーとアネット、さらにはマントラーにスワロウと、登場人物たちはみなおそろしく才能のある美男美女たちばかりなのだから、うん、これは読みごたえありますぜ。「ギリシャ悲劇の野外劇場雨となり美男美女美女美女美男たち 長岡裕一郎」という短歌を唐突に思い出してしまったが、そんな感じの美しくも切ないストーリーが読めそうではないですか。

というわけでこのアルバムだが、僕の大好きな『マイ・スタンダード』(Steeple Chase)ほどにはぐずぐずにしどけなくなっておらず、静かな緊張感が全体を覆っているのは、カーラの曲が本質的に「硬質な静けさ」をたたえたものだから、なのだろう。テーマの音数が少なく、シンプルなようで複雑で、記憶の彼方にひっかかっているくせに、それがいつどこで聴いたものなのかどうしても思い出せないメロディたち。カーラとポールが出会ったころ(カーラはジャズクラブでのタバコの売り子だったという)、きっと彼女は高い理想を抱き、硬質な静けさをたたえたやせっぽちの女の子だったのだろう。それから三十年以上たち、別々の人生を歩んでいる二人が、久しぶりに会って静かに語り合っているかのようなこの作品は、僕のひそかなフェイヴァリット・アルバムのひとつだ。

Bye Bye Blackbird/Keith Jarrett,Gary Peacock,Jack DeJohnette(ECM)

このアルバムは1991年10月12日、マイルスが亡くなって2週間しか経っていない時期に録音されている。

マイルス・バンドに去来した数多くの才能あるピアニスト/キーボーディストたちの中で、最もマイルスを大胆に挑発し、刺激した存在はキース・ジャレットだったのではないだろうか。70年春から71年晩秋までの2年足らずの間マイルス・バンドに在籍し、オルガンとエレクトリック・ピアノをすさまじいテンションとパワーで弾きまくったキースの演奏は、間違いなく当時のマイルス・バンドの起爆装置であり、暴走する原子炉の炉心だった。『アット・フィルモア』での、チック・コリアのリング・モジュレーターをかけたエレクトリック・ピアノとキースのオルガンとの壮絶な闘い、『ライヴ・イヴィル』の「ホワット・アイ・セイ」「ファンキー・トンク」といった曲での疾走感、そして何枚かのブートレグで聴ける、71年秋のヨーロッパ・ツアーにおける乗り乗りのプレイ。キースのファンキーかつフリーな演奏に刺激を受けて、この時期のマイルスの演奏とバンド全体の音楽性は、だんだんとファンキーで「アップ」なものにシフトしていったのだった。

ではこの時期のキースが、マイルスの音楽からどんな影響を受けたか、は、いまひとつわからないところがある。それはまあ、これだけ優れた音楽家同士が2年近く一緒に演奏していて、片方がまったく影響されないということはありえないだろうけど、残された音を聴いただけの表面的な印象としては、「キースが一方的にマイルスを刺激して去っていった」という感じがなくもないのだ。

マイルス・バンドの同僚だったジャック・ディジョネット、60年代にマイルスとの共演経験があるゲイリー・ピーコックという、言わずと知れたスタンダーズ・トリオによるこの追悼作でも、キースはマイルスの音楽に安易にすり寄ってはいない。まあ、このトリオがキースとジャックがマイルス・バンドが在籍していた当時の「ディレクションズ」や「ファンキー・トンク」といった曲をやるわけもないが(それはそれで聴いてみたい!けど)、マイルスが演奏したことのある「バイバイ・ブラックバード」「サマー・ナイト」「ストレート・ノー・チェイサー」「アイ・ソウト・アバウト・ユー」を選曲し、3人の即興による長い「フォー・マイルス」を演奏してはいるものの、ありがちなマイルス・ヒット曲集にはなっていないし、センチメンタリズム過剰のべたべたな演奏とは対極のところにある、からっと乾いたお別れのしかたがなんとも気持ちいいのだ。それまでのスタンダーズではあまり聴けなかった、ウィントン・ケリー風とさえ呼べる軽やかなバップ・フレーズが次々と出てくる「バイバイ・ブラックバード」「ブッチ・アンド・ブッチ」「サマー・ナイト」が実に新鮮だ。

Selim Sivad-A Tribute to Miles Davis/World Saxophone Quartet(Justin'Time)

91年9月にマイルスが死んで以来、彼に捧げられたアルバムの数はいったい何枚あるのだろう。正確な数をカウントしてはいないが、思いつくものをそらで挙げていっただけでも軽く10枚は出てくる。

それらの中で僕が個人的に好ましく思っているものには、マイルスの音楽を単に懐かしんだり再現しようとしたものではなく、マイルスが創造した音楽を自分の中で咀嚼し、新しいものとして将来に押し拡げていこう、という意図が感じられる作品が多い。たとえば、フォーキーな味わいを加味したサウンドと深い歌声でマイルス・ミュージックの新しい可能性を見いだしたカサンドラ・ウィルソンの『トラヴェリング・マイルス』、ピアノ・トリオというオーソドックスなフォーマットのくせに、驚くほど新鮮なサウンドを聴かせた橋本一子『マイルス・アウェイ』。そして、日本のジャズ・ジャーナリズムではほとんど話題にもならなかった、ワールド・サキソフォン・カルテット(WSQ)のマイルス・トリビュートであるこのアルバムも、「マイルス・ミュージックの可能性」をひしひしと感じさせてくれる力作だった。

WSQのメンバーたちが生前のマイルスのことをどう思っていたのか、僕は詳しいことは知らないが、「ジャズ」という狭い枠組みだけでは捉えきれないブラック・ミュージックの混淆をめざす、という大局の部分では考えを同じにしつつも、根本的には「フリー・ジャズ」になりきれない端正なスタイリストであり、しかもあまりにメジャーなビッグ・スターのマイルスに対する彼らの思いは、そう単純には割り切れない複雑なものがあったのではないか、という気がしなくもない。

ゲストにジャック・ディジョネットと3人のアフリカン・パーカッショニストを加え、マイルスの音楽に潜在的に存在していた「アフロ・ミュージック」的な部分を半ば強引に顕在化したこのアルバムのサウンドは、彼らの視点でマイルス・ミュージックの一部を拡大してみせた「WSQの考えるマイルス」であり、マイルスの音楽を不当に歪めている、という批判も当然出てしかるべきものだと思う。しかし、だからこそこの作品は、ハンコック、ショーター、カーター、ウィリアムスという60年代クインテットの面々がウォレス・ルーニーをマイルス役に仕立てて録音した『ア・トリビュート・トゥ・マイルス』のような救いがたい凡庸さから逃れえているわけだし、各自がそれぞれの視点で、それぞれの「可能性の中心」を見つけることが、マイルスという真の意味での創造者にふさわしいトリビュートの仕方であるはずだ。聴き慣れたマイルス・チューンが、まったく別の表情でこちらに向かってくる驚きと喜びを、聴き手は1曲目の「セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン」が始まったとたんに覚えるに違いない。

Songs We Know/Fred Hersch,Bill Frisell(Nonsuch)

ビル・フリゼールにスタンダードをいっぱい弾いてもらいたい、という欲望をつねづね抱いていたわたくしは、98年にこのアルバムが出たときに万歳三唱いたしました。80年代後半にフリゼールのファンになり、「根気・執念・整理能力」というコレクターやディスコグラファーに必要な要素がすべて欠落しているくせにフリゼールのディスコグラフィーまで作ってしまった身としては、これはうれしかったなあ。

フリゼールがスタンダードを集中的に弾いている作品としては、ポール・モチアンの「オン・ブロードウェイ」シリーズ(Bamboo)があったけど、自己名義のアルバムではこれが初めて。しかもこのCD、なんというか「ジャズ研の必須科目」みたいな、本当に誰でもよく知っている曲ばかりが並んでいたから笑ってしまうのだ。さあ次はオーネット・コールマン集(どうせならオーネットとのデュオで)とボブ・ディラン〜ザ・バンド曲集だっ!……などとここで一人で盛り上がってもしようがないか。あ、でも賛同してくださる方がいたら、フリゼール氏のエージェント(songtone@hooked.net)にリクエストのメールを送りましょうね。

ゆっくりとしたゆらぎを伴って長く糸を引くように伸び、シャイな少年のつぶやきのごとく口ごもりつつ訥々と紡がれるフリゼールのフレージングは、いっけん「ヘタウマ」であるかのように聞こえるかもしれない。楽器から出てくる音の佇まいと、実際に会って話をしたときの声のトーンや口調、そしてからだ全体から発する雰囲気とが、これほどまでに一致するミュージシャンも珍しい、と思ってしまうほどに、フリゼールの演奏は彼の肉声と化しているので、ますます彼は「天然系」のプリミティヴなミュージシャンだと思われがちだ。しかし、注意深い聴き手にはすぐわかることだが、ギターの繊細なコントロール能力、ミストーンやピッキングミスのほとんどない正確さ、そして自分の求めているフレーズや音色、細かいニュアンスを的確に表現するすべを完璧に身につけている、という点で、フリゼールは当代随一のギターの名手である、と言っていいほどの恐るべきテクニシャンなのだ。

このアルバムでのフリゼールの演奏は、いわゆる「ジャズ・ギターっぽい」アドリブ・ソロがほとんど登場せず、メロディとそのヴァリエーションをゆったりと弾いているだけのトラックがほとんどだ。ギターを優しく包み込むようなフレッド・ハーシュのピアノとともに、「ぼくたちの知っている歌」たちの旋律を、大事に大事に慈しむように弾くそのプレイは、まだ体験していない過去のような、あるいはずっと昔に過ぎ去った未来のような、不思議な懐かしさにあふれている。

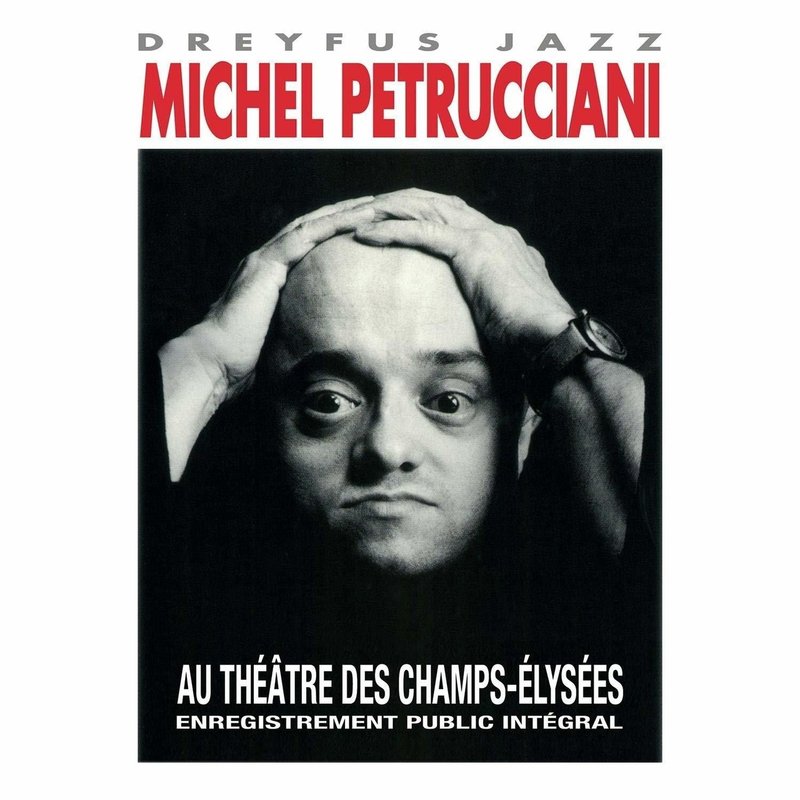

Au Theatre Des Champs-elysees/Michel Petrucciani(Dreyfus Jazz)

ミシェル・ペトルチアーニを「ピアノの化身」と最初に呼んだのは誰なのだろう。こうやって書いてしまうとありきたりのキャッチフレーズに見えるのだが、実際にミシェルの演奏を間近で観た者は、誰しもがそのフレーズの妥当性を認めざるを得ないだろう。

僕がペトルチアーニの演奏を初めて生で聴いたのは、86年の第一回マウント・フジ・フェスティヴァルでのことだった。そのときは野外の広い会場だったのでそう強い印象は受けなかったのだが、翌年の春、新宿ピットインのかぶりつきで彼のトリオを観たときはほんとに驚いた。あんなに大きく美しい音色でピアノを鳴らし、あんなに力強くぐいぐいとスウィングし、あんなに速いパッセージを楽々と弾くピアニストが、こんなに小さなからだだとは! そのときまで僕にとって「注目すべき若手ピアニスト」だったペトルチアーニは、その日を境に「我が愛するピアニスト」になった。

このCDは、94年11月14日にパリのサンジェルマン劇場で行われたペトルチアーニのソロ・コンサートの模様を収録したものだ。スタインウェイのモデルD、というコンサート・グランド・ピアノを実にリッチな音でフルに鳴らし切り、CD2枚分、約1時間45分という長い時間のソロ・パフォーマンスをまったくだれずに聴かせてしまうペトルチアーニの力技にはただ驚くしかない。中でも圧巻は、ディスク1の冒頭に収められた、40分半に及ぶ「メドレー・オブ・マイ・フェヴァリット・シングス」だろう。ハンコックの「処女航海」に始まって「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」へと以降し、ミシェルの好きなさまざまな曲を次々と演奏して、急速調の「A列車で行こう」で幕を閉じるこのメドレーは、ミシェル・ペトルチアーニというピアニストがいかにすさまじいテクニックと強力なドライヴ感と奔放で多彩なフレーズ構築力を持った「ピアノの化身」であったか、を、何よりも雄弁に後世に伝える証拠となるはずだ。

「ガラスの骨」と俗に呼ばれる病に冒され、1メートル足らずの身長しかなかったミシェル。もちろん、彼の音楽のすばらしさは、そのこととは直接の関係はない。そういった情報や視覚的先入観などなしにペトルチアーニの演奏を聴いても、そこで鳴っている音楽が現代まれなほどに美しく、力強いピアノ・ジャズであるということは確かなのだから。しかし、彼の演奏を生で観ることで、少なくとも僕は彼の音楽をより深く理解できるようになった、と思っている。

あまりにもあっけない彼の死は、彼が世界的なピアニストとなってハードなスケジュールをこなさざるを得なかったことと関係があるのだろうか。そのことを考えると複雑な気持ちになるが、ジャズの歴史は、20世紀の終わりに活躍した、ミシェル・ペトルチアーニという天才ピアニストのことを永遠に忘れないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?