「ボーダー」から見る日本の社会を支えてくれる外国人労働者

色んな国の人たちに支えられる日本

30年近く前にの卒業論文は、外国人労働者のコミュニケーションと適応に関するものでした。働いている外国人にストレスがかかっていないか、その原因はコミュニケーションギャップにあるのではないかというもの。

経営情報学部らしからぬテーマなのですが、社会構造をシステムで捉えるという当時の助教授に師事していたのでこのテーマに。

そして、当時からこの外国人研修制度の危険性をある会社の社長から延々と聞かされました。

静岡にいてたのでこの問題は常にあるあるなんでした。特に工場の多い浜松は日系人が多い場所。

今ではモノ作りから農業、コンビニ、ホテル、介護施設に建築現場とあっちこっちで色んな国から来ている人たちに支えられています。

ただ、残念なことにもし彼らがいなくなれば日本はどうなるかを想像している人が少ないのが現実。

では、彼らのおかれている状況はどうなのか?

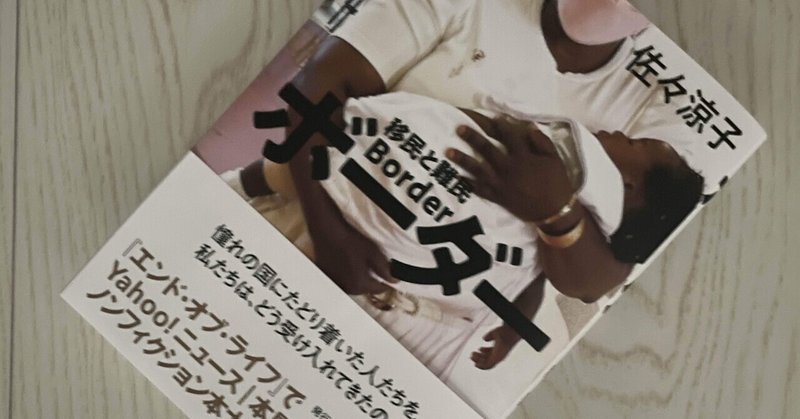

ボーダー 移民と難民

#佐々涼子 さんの著書です。

以前「エンド・オブ・ライフ」を紹介しましたが、こちらも10年かけて積み上げてきたノンフィクションで、日本へ入国する入国管理局と外国人の置かれている環境をリアルに伝えてくれています。

臭いモノに蓋をして、見て見ぬふりをしてきた日本のこの問題。

昨年、名古屋入国管理局でスリランカの女性が亡くなったニュースは記憶に新しいです。

外国人研修制度の下、日本にやってきた外国人。

過酷な労働や不当搾取の報道は頻繁に飛び込んできます。

当然、そこから逃げる人たちもいて、ビザの期限が切れてしまう。

不法滞在の始まり。

母国で戦争やクーデター、言論統制などで居られなくなり海外へ避難。

親切な日本なら助けてくれるかも、と日本にやってきても不法滞在。

国から不当な扱いをされる一方で彼らを支える人たちもいる。

そんなリアルな事例を本人たちに寄り添い観察して、そのリアルな状況を伝えている本です。

言語的弱者は社会的弱者にほぼ等しい

この移民問題は私自身もどこか他人事に思っていました。しかし、ニュージーランドに住み、自分が移民者の立場になって見えなかったものが見えてきて、見知らぬ地で不安やストレスがどのように膨らんでいくのかをリアルに体験してきました。そこで出会った言葉が「言語的弱者は社会的弱者にほぼ等しい」。

国から追われる突然に追われる立場になり命からがら逃げていく。そこには自分の居場所はないけど、自分、家族を守るために何とかしないといけない。でも、助けてくれるネットワークはそこにはない。

そして、不法滞在と収監される。

この3年、家族の介護に追われていましたが、そこは自分の考え、言語が通じない新しい見知らぬ世界でした。助けてほしくても、誰にどう伝えていけばいいのかわかりません。あれこれ調べ、人と会っていくうちにルールがわかり、自分達の形が出来てきました。

多少の知識があり、同じ言語と習慣のある国ですからね。

でも、海外に出なくても人は突然に弱者になる可能性があるということを思い知らされました。

だからこそ支え合える仲間が必要なんです。

日本は思っている以上に遅れている

タイで仕事をしていた時、個々のレベルの高さとアグレッシブさ、給与は日本人を超えている人たちを見て、日本はいずれ追い抜かれると感じていました。国力が日本に近づいた時、研修制度でくる外国人はいなくなるだろう、と感じています。そして、そこで辛い時間を過ごした経験は、その子達に日本で働くことの無意味さを伝えていく。

金の切れ目が縁の切れ目というように人はどんどんと離れていく未来になるでしょう。

介護や農業、もの作り、建築などの現場に入っている彼らなしに日本は動かなくなっているのが現実です。技術移転はこれから技術消滅を迎え、日本は隣の国々の助けなしに将来機能しないことは明らか。

人はモノではない。

いつかしっぺ返しがくるよ、と思う近隣とのお付き合いを、このボーダーを通じて考え直せるのではないかと思います。

これからの移民政策は?

移民や難民申請では平気で嘘をつく人たちがいます。

その一方で母国に送還されれば命の危機にさらされる人たちがいるのも事実です。

日本では慢性的な労働者不足で、外国人労働者なしに社会はもう機能しなくなっています。それを外国人研修制度とお得意の辻褄合わせはいつまでも続くものではありません。

そして、アジア圏はどんどん発展しており、日本はいずれローカルの小さな国になっていくでしょう。その中にあって、色んな国々と仲良く成長できる関わりを作ることが、先の子供達の為にも必要なことだと感じます。

難民問題はお金だけを払うのではなく、受け入れる仕組みを作っていくことこそ国際社会で日本が求められている役割です。

外国人研修制度は、研修と名乗るのであれば、母国に戻った人たちが日本で学んだ技術を現地で起業、現地企業と提携して新しい連携をしていくなど、日本国内だけでなく、海外との合弁活動へ拡大することを目指した運用であって欲しいと願っています。単なる金儲けでは、儲けられなければ脱走や犯罪に動く人たちが出てきます。

課題が多い分野ですが、この日本にとって必ず必要な分野。

単なる労働力やモノのような扱いではなく、同じ「ヒト」としてどう付き合っていくのかを真剣に考え答えを出さないといけない時期が迫ってきています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?