リュートってどんな楽器?【3】中世からルネサンス時代まで

ヨーロッパにおけるリュートの歴史を、ざっと眺めてみたいと思います。

キーワードは「弦の数」と「楽器の大きさ」。

以前の記事で、アラブのウードがヨーロッパに持ち込まれてリュートになった、ということを書きました。この点についての異論はまずないようです。

しかし、中世のリュートは、一台として現存していないので、私たちが頼るのは主に、絵画や彫刻資料ということになります。

↑ シチリアにある教会の壁面に、12世紀に描かれた楽器。ただウードを小型化しただけ?のようにも見えます。次はどうでしょうか。

↑ ガリシア(スペインの北西部)で13世紀に成立した、「聖母マリアのカンティガ集」を彩る挿絵。この右側の楽器はもはやウードではなく、リュートである!と長らく説明されてきました。私はまだ少し疑問ですが・・概して、中世絵画は、後のルネサンス絵画に比べると、写実性に劣っているため、楽器の復元の材料としては、信頼する形で使いにくいという難点があります。

ただし、この絵ではっきり分かることは、ペグ(糸巻)の数は9個で、張られた弦もそれに対応して9本。楽器を横に構えて(田端義夫スタイル、と私は呼んでいます)、長いプレクトラム(ピック)を使っていることです。さらに弦の張り方については、いくつかの隣り合う弦で同じ高さの音を張る、いわゆる複弦になっているらしいということも、絵から推測されてきました。では、さらに時代を下ってみましょう。

↑ 14世紀後半のイタリアの画家による作品です。左がリュートで、右のネックが直角に折れていない小さな楽器は、ギターンと呼ばれ、この時代はリュートよりもむしろ好んで使われたのではないかと言われています。どちらにしても楽器は小ぶりで、弦の数もあまり多くなさそうです。さて、いよいよ15世紀。

↑ フランドル絵画の巨匠、ハンス・メムリンクによる有名な奏楽図です。中央にリュートがあると、絵が引き締まりますね。自分の楽器を贔屓してごめんなさい・・これらの天使は当時の、どこにでもいる(失礼!)女性がモデルになっているようですが、楽器のサイズは総じて小さめ目ですね。

次に同じく15世紀の、興味深いリュートの彫刻をご覧にいれましょう。

↑ ドイツ・ウルムの大聖堂の内陣の椅子に付けられた彫刻。奏でているのは、あのピタゴラスということになっています。古代ギリシャの偉人がリュートを?と思われるかもしれませんが、そこにリアリティを追求するのはナンセンス。単純な数比から音程が生れ、それらを組み合わせて音階ができあがるという大発見をしたピタゴラスに敬意を表して、当時を代表する楽器だったリュートを持たせている、というわけです。

↑ こちらの絵は16世紀初め頃になります。音楽史で言うと、盛期ルネサンスと呼ばれる時代です。いよいよ宗教画だけでなく、風俗画にもリュートが描かれるケースが増えてきます。リュートが幅広い層に行きわたった証拠ですね。

そして、プレクトラムの使用は徐々に控えられるようになり、指の先で直接弦をはじく奏法が一般的になります。

この奏法上の推移を私は、「ヨーロッパにおけるリュートの、歴史的大転換である!」と、常々言ってきました。決して誇張ではないと思います。

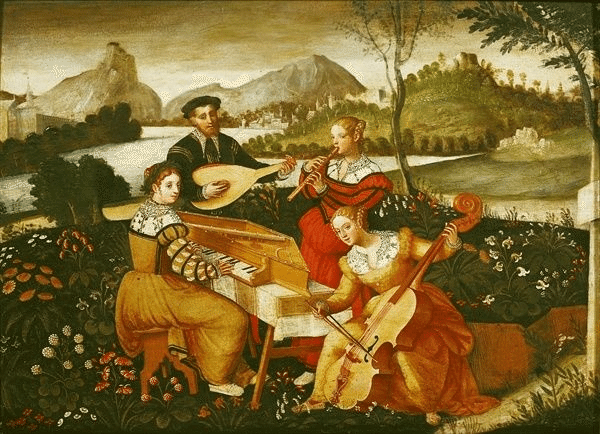

↑ 16世紀中ごろに描かれた、野外の奏楽図。リュートの細部は不明瞭ながら、こんな感じで、人々は合奏を楽しんでいたのだろうと思うと、微笑ましいですね。リュートを弾く男性は、鍵盤楽器の女性の手が気になるようで・・

↑ 近年、北イタリアで確認された16世紀前半の絵です。モデルになった人物が、この世紀を通じての、あのリュートのスターではないか、と言われています・・その人物に関する話は、また近いうちに!

大事なことは、16世紀になって、複弦で6対の弦が張られた、6コースのリュートがスタンタードになりました。これまで横向きに構えられることの多かった楽器が、ネックを上に向けて、斜めに構えられることが多くなります。それは、楽器が少しばかり大きくなったこととも、無関係ではありません。是非、これまでご紹介した画像と、見比べてみてください。

この時代に作られたリュートで現存するのは、上に挙げたブリュッセルの楽器博物館所蔵のものを含め、ほんのわずか。ひどい場合には、無惨にも表面板の一部だけだったり、あるいは完全な形に見えても、実は後の時代に大幅に作りかえられたりしています。

さて、次の絵はどうでしょうか。

どうやらモデルの女性は、リュートを弾く格好をしているだけのようです。リュートの形も、ややバランスを欠いているように見えます。画家の名前は名誉のために伏せておきますね(気になる方は画像検索を!)・・

ルネサンス絵画は中世絵画に比べて写実性が増したとはいえ、これまでご紹介したものにしても、リュートを描くこと自体が目的でない場合がほとんどなのです。当の画家が、モデルとなる楽器や一度スケッチしたものを前に置かず、ただ単に想像で描いたことも良くあったでしょうから(むしろそのほうが多い?)、絵画資料に向かうときは、ある程度疑ってかかる視点というのも必要です。

駆け足で、16世紀までのリュートの変遷をご覧いただきました。

次回は17世紀からを見ていきますが、ちょっとだけネタバラシを。

「なんだこれは、楽器が急に大きくなったぞ!リュートの化け物か!」

・・そうです、おっしゃる通りリュートの化け物たちが次々と出てくるのが、次の世紀のメイントピック。化け物といっても、別におどろおどろしい意味ではないですよ。今まで見てきたリュートが、次第に形や調弦をかえられて、ヨーロッパのあちこちで、異なる試行錯誤の末にできあがったものたち、という意味においての「化け物たち」なのです。

ではどうか、次回の記事もお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?