「神ってる」リュート奏者、フランチェスコ・ダ・ミラノ

今から約500年前に、「神」と称された一人のリュート奏者がいました。

フランチェスコ・カノーヴァ・ダ・ミラノ (Francesco Canova da Milano、1497~1543)です。

生前より、カノーヴァを略してフランチェスコ・ダ・ミラノと呼ばれました。

リュート音楽の専門家を集めて、古今東西の「リュート奏者列伝」を書くとしたら、このフランチェスコ・ダ・ミラノを横綱格として置くことに対して、まず異論は出ないでしょう。それだけ突出した存在です。

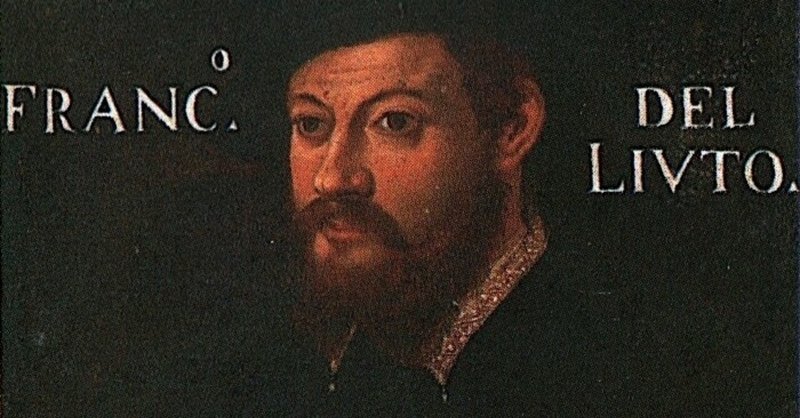

↑ アンブロジアーナ絵画館(ミラノ)所蔵の、フランチェスコの肖像画。

何しろこの時代(16世紀前半)に、リュート奏者が単一の肖像画として描かれたこと自体が、異例中の異例です。

顔の右側に大文字で「DEL LIVTO」とあるのは、イタリア語で「リュートの」という意味を表します(この時代、uとvはしばしば交換可能)。

歌詞の記された楽譜と、笛及び弓奏弦楽器の一部も見えます。

リュートを持った姿ではないのは、わざわざ描くまでもなかったのか、それとも描くと構図が複雑になるので回避したのか、真相は闇の中です。

いずれにしても、「DEL LIVTO」の署名(但し書き?)が、リュートの名人という位置づけが揺るぎないことを示しています。

言うまでもなく、「ダ・ミラノ」とは、「ミラノ(出身)の」ということです。フランチェスコの生誕地はより正確には、ミラノの中心から約15キロの近郊にあるモンツァという町になります。

↑ ミラノ観光では外せない、ドゥオーモ(大聖堂)。

フランチェスコが、まさにこのドゥオーモでオルガン奏者を務めていたという記録があります。

「さっきまでリュート弾きと言ってたのに、なぜ大聖堂のオルガン奏者?」

という反応が、もし読者の方からあるとしたら、まずルネサンス時代のイタリアと現代とでは、プロの音楽家に求められる内容が根本的に違うから、と言って納得してもらうことにしましょう。

折しも、レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとする、万能の知識人というのがもてはやされた、まさにその時代を生きた人です。

音楽の分野における万能の人であったフランチェスコは、いろんな楽器を操り、なおかつ歌も良くしたことはほぼ間違いありません。

先ほどの肖像画に、誇らしげに書き込まれた小さな楽譜や楽器が、それを表しています。

↑ 以前、リュートの歴史を概観した記事の中で取り上げた北イタリアの絵画。描かれた人物はひょっとして、フランチェスコ・ダ・ミラノその人ではないか?と近年になって議論されていますが、まだ確証は得られていません。

とにかく、フランチェスコ・ダ・ミラノは面白い経歴の持ち主です。

出身地のミラノとその近くにとどまることはせず、イタリア及び、フランスを転々と旅し、各地の高貴な人々に仕えました。

中でも特筆されるのが、キャリアの初期に、ローマ教皇庁に音楽家として雇われたことです。

↑ 16世紀のバチカンの様子を描いた絵画。

フランチェスコが最初に仕えた教皇が、あのメディチ家出身のレオ10世。

ラファエロによるこの肖像画も有名です。

また世界史の教科書的には、この教皇が贖宥状(俗に言うところの免罪符)を出したことが発端となって、ルターによる宗教改革の動きが本格化したと説明されることも多いです。

フランチェスコは、まさにその激動の時代に教皇に仕えていたわけです。

当時の彼の他にも、教皇庁に出入りしていた音楽家はたくさんいましたが、フランチェスコは特に好待遇を受けていたらしいです。

教皇がパトロンについているリュート奏者なんて、今では考えられますか?

そして、フランチェスコの見事なリュートの演奏に接した人々は、いつしか彼を「il divino (神)」 と呼んで、ほめ称えるようになりました。

↑ これは、フランチェスコがまだ生きているとき(1536年)にミラノで出版された楽譜に記された、彼の名前です。

そしてこの「神」の称号、いわばあだ名は、ちょうど同じ時代に生きた万能の芸術家である、ミケランジェロが得たのと同じものなのです。

↑ 同じ曲集の挿絵に登場する、リュートを弾く人物。

これもまた、フランチェスコ本人である可能性が指摘されています。

複数のリュートが無造作に吊って(あるいは置いて)あるのは、楽器工房でしょうか、練習部屋でしょうか?

ともあれ、あのミケランジェロと同列に「神」と言われたリュート奏者。

どれほど凄い演奏をしたのか、想像してみたくなります。

フランチェスコは即興演奏にとりわけ秀でていたと言われ、幸い彼の演奏する場に居合わせた人たちによる証言が、当時の記録としていくつか残されています。

それらはまた次回以降にご紹介するとして、フランチェスコの名声は全ヨーロッパに広まり、彼のリュート音楽は各地に伝わる多くの楽譜資料の中に、今日まで残っています。

何しろ、没後半世紀以上経ってもなお、フランチェスコのリュート曲がある種の「規範」とされたのですから、中立な目で見ても、リュート音楽の歴史上、フランチェスコ・ダ・ミラノほど、生前から没後に至るまで、広範囲に名声と影響力を保った人物は他にいない、と結論づけられるのです。

西洋音楽史上、器楽奏者として国際的な名声を勝ち得た最初の人物である、とさえ言っても、決して誇張ではないほどです。

そんな、我々リュートを弾く者にとっては、憧れの上のさらに憧れの存在である、フランチェスコ・ダ・ミラノの音楽。

今回はこの曲だけでも是非、お聞きください。

恥ずかしながら、今年の2月後半にスイスの教会で収録したものです。

16世紀の「神ってる」リュート奏者の一端を、現代のみなさんにお伝えできればなあと思うのですが・・サムネにある通り、この動画は初めから数えて34本目のものになります。

次回の記事では、目下こうして私が取り組んでいる、「神」に挑むプロジェクトについて、ご紹介させていただきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?