リュート・タブラチュアの世界

「普段リュートを弾くときには、どんな楽譜を使っているのですか?」

「そもそも、リュートのための特別な楽譜はあるのですか?」

といった質問を、よく受けます。

私たちリュート奏者は通常、「リュート・タブラチュア」と言われるものを用います。略してタブ譜と読んでいます。

大まかに言ってリュート・タブラチュアとは、

「数字やアルファベットを使って、指板上を押さえるポジションを示す」

目的で生み出されたものです。

早速、いろいろなリュート・タブラチュアをお見せしましょう!

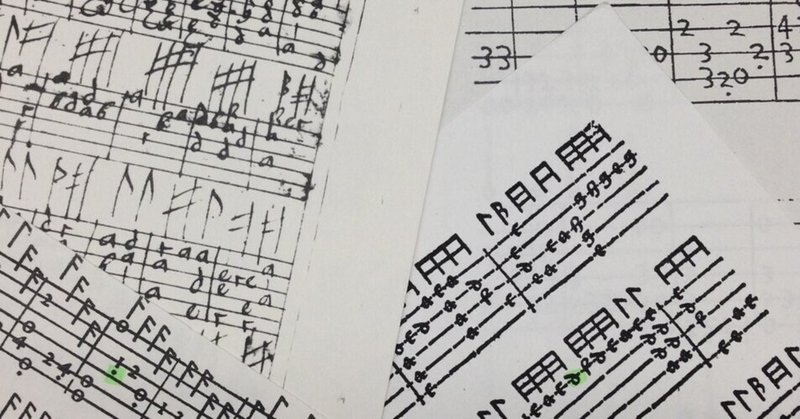

↑ 16世紀前半(1530年代?)の印刷譜。

この曲集には、フランチェスコ・ダ・ミラノの作品のみを収めています。

横線はリュートに張られた弦(コース)を、各数字は押さえる位置を表します。0ならば何も押さえない(つまり開放弦)、以下数字が増えるごとに1フレット、2フレット、3フレット・・と進んでいきます。

そして、リズムがところどころ上に記されています。印刷の手間を省くため、一度現れたリズム記号は、次の新しい記号が出てくるまで有効。

省エネかつ、とても合理的ですね。

手書きの譜面の例も見てみましょう。

↑ 16世紀初頭のイタリアで書かれた手稿譜。

今度はリズム記号が全て書き入れられた上で色分けされ、見た目も美しいものになっています。

鳥獣や草木を描いた細密画が印象的。

例えリュートが弾けなくても、あるいはタブ譜を読めなくても、この見事な装丁のために手元にキープしておきたくなりますよね。

実はそれこそが、この楽譜を書いた人物の狙いでもあったのです。

さて、今度は数字の代わりにアルファベットを使った例をお見せします。

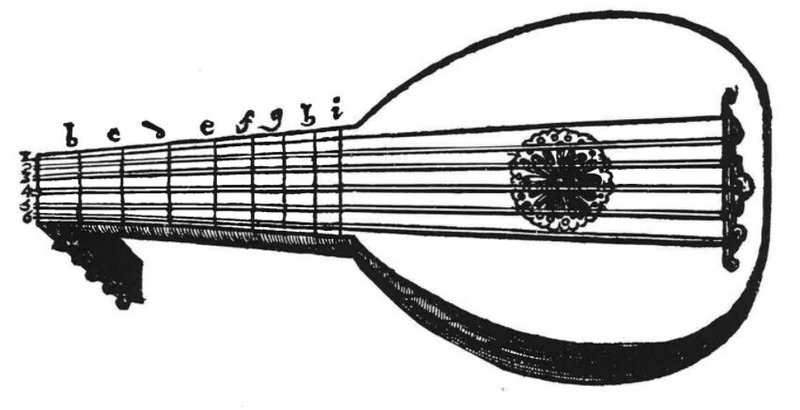

↑ 16世紀半ばのリュートの指南書(の、後世の翻訳版)。

先ほどの2つの楽譜とは、見た目が随分と違います。ここには数字が一切なくて、アルファベットがその代わりを果たします。

さらに、文字が線と線の間に位置していて、横線の数も1本減って5本になっています。

さらに、この指南書の扉絵には、このような横向きのリュートの図があります。

「これ、どこかで見たよなあ・・」という方のために。

実はこちらでの最初の記事で、この図から数字とアルファベットを除いたものをサムネ画像に使わせてもらいました!

ちょっと分かりにくいですけども、この図の左端に見える1からの6の数字は弦の順番(高い音の弦から低い音の弦へ)を示し、bからはじまるアルファベットが、指板を押さえる位置を表します。

ここにaの文字はありません(あるいは右端の各ブリッジのところにあるのかもしれませんが、だとしたら潰れて見えなくなっています・・)が、

実際の譜面にはaが頻出します。つまりこのシステムでは、aが開放弦ということになります。

ご存知のようにアルファベットには、数字と違って大文字・小文字が存在するほか、さらに筆記体が加わると一層、バリエーション豊かになります。

↑ 以上2点は、1600年頃の英国の手稿譜。

書きなぐったように見えるかもしれませんが、実はこれでもだいぶ丁寧に書かれているほうです。

(メモ書き程度のタブラチュアともなると、これらの比ではありません!)

串刺しの形をしたリズム表記も特徴的ですね。

特に2つ目の楽譜は、リュートの作曲家としては特に重要な、とある人物の貴重な自筆譜の一つです。この話はまたいずれ稿をあらためて・・

リュート・タブラチュアは、現代の私たちがピアノ用に譜面を書くときにするように、五線譜を上下に並べるのに比べて、相当スペースを省略できます。

そして、やや乱暴な言い方をさせてもらうと、単に音を出すだけならば、難しい音楽理論の知識は一切いりません。

唯一必要なのは、リズム記号の読み方くらいでしょう。

手持ちのリュートの指板上の各フレットの間に、数字やアルファベットのシールでも張っておけば、あとは楽譜の指示通りに押さえて、それに対応する各弦を鳴らしていけばいいのです。

で、もし楽器の調弦が狂ったら、教師にやってもらえばいいわけで(いつも教師がそばにいるとは限りませんが)、基本的に独習可能な楽譜です。

そんなこともあって、リュート・タブラチュアの広まり具合は、現代の私たちの想像以上で、例えば16世紀から18世紀にかけて生み出された、リュートのソロ曲の大多数は、タブラチュアの形で楽譜に残されています。

さらに、歌曲におけるリュートの伴奏パートなども、地域差はあるものの17世紀の前半までに限れば、多くがタブラチュアの形で記されました。

そんなわけで・・最後に宣伝です!

実は、緊急事態宣言が明けたので急遽リサイタルを企画しました。

もうあと幾日もないのですが、まだ若干の残席がございますので、興味を持っていた方には是非足を運んでいただきたいです。

ここで種明かしをしますと、今回の記事でご紹介したリュート・タブラチュアの楽譜は全て、この演奏会で実際に使用する楽譜でした。

つまり、16世紀~17世紀初頭に印刷されたり、書かれたりした譜面をそのまま見て演奏します!

これが可能なのが、現代のリュート弾きのある意味、特権とも申しましょうか。

リュート・タブラチュアの奥深い世界への、ほんの入り口の地点へ皆様をお連れしたところで、この記事を終わらせていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?