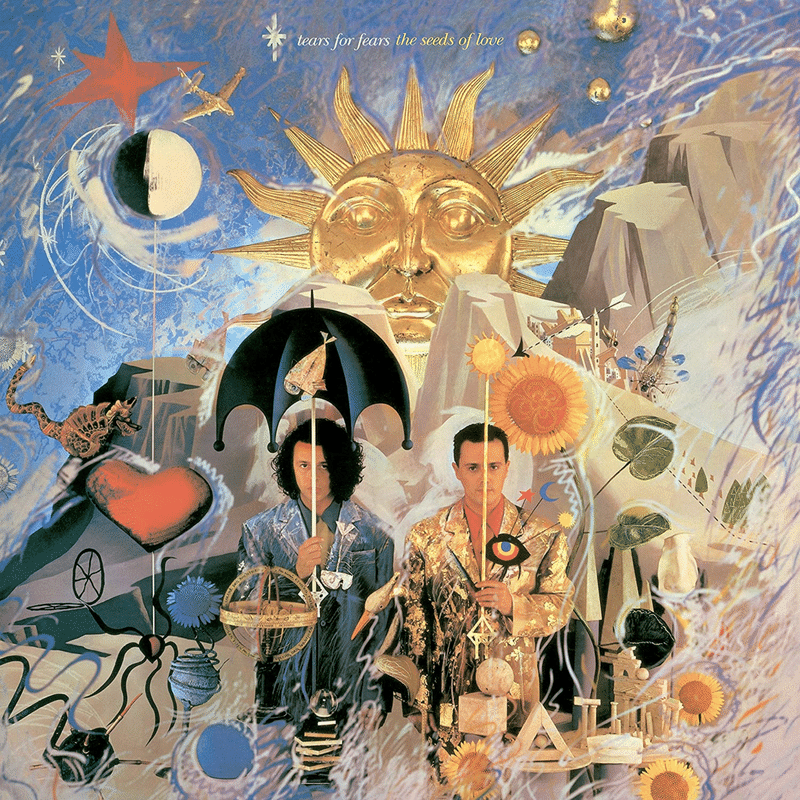

Tears For Fears - The Seeds Of Love (1989)

★★★★★★★★★★

空虚な心と、死んでいく感性。ローランド・オーザバルとカート・スミスはそれらから息を吹き返し、ロック史上の十指に入る最高傑作を生み出してみせた。彼らを蘇らせたのは、一人の無名女性シンガーだった——。

1985年の2ndアルバム『Songs From The Big Chair』は世界中で大ヒットした。"Everybody Wants To Rule The World"と"Shout"は共に全米1位を記録し、名実ともに世界一のバンドの名を欲しいままにしていた。

だが彼らは、音楽面のアイデンティティクライシスと、レコード会社との軋轢に苛まれていた。先述の『Songs From The Big Chair』は米国市場を如実に意識した、シンセサイザーとプログラミングによる作品であった。もちろん独創性と質の高さには非の打ち所がない傑作であったが、彼らは実際のところ、そこに何の手応えも感慨も感じていなかった。3rdアルバムの作成にあたってレコード会社から求められるサウンドと自分達のやりたいサウンドの乖離——いや、そもそも自分達のやりたいサウンドが何なのかすら分かっていない——は彼らをじわじわと苦しめていた。

気が狂い解散寸前まで行った彼らを救ったのは、ツアーで訪れていたカンザスのホテルで何気なく見かけた女性シンガー、オリータ・アダムスだった。シンプルなバンド構成でピアノを弾きながら魂の歌を聴かせる彼女に彼らは釘付けとなった。「これだったんだ、このエモーショナルで生楽器中心のサウンドだったんだ」。彼らの心は、ついに理想の音楽を見つけた感激と安堵で満ちていた。

ロンドンに戻り、レコード会社に充てがわれたプロデューサーをクビにした彼らは、カンザスのオリータをロンドンに呼び、セルフプロデュースで『The Seeds Of Love』の制作を開始した。1988年、2月のことであった。

名匠ボブ・クリアマウンテンやフィル・コリンズらの力も借りながら、"Badman's Song", "Standing On The Corner Of The Third World", "Woman In Chains"と曲を生み出していった。一曲のドラムの編集に15日間を費やしたり、コーラス収録を数百回もやり直したりという逸話が残っている。自然で鷹揚として聴こえる本作のサウンドは、天才によるものなどではなく、情熱的な男2人による血の滲むような試行錯誤の賜物なのである。

こうして9ヶ所のレコーディングスタジオ、20人を超えるミュージシャン、100万ポンドの費用、18ヶ月にわたる気の遠くなるような制作活動の末、1989年7月にマスターテープがレコード会社の手に渡ったのであった。

8月にシングル"Sowing The Seeds Of Love"がリリースされ、全英5位・全米2位を記録。アルバムは9月にリリースされ、全英1位・全米8位を記録した。レコード会社の財務諸表上では目論見通りとはいかなかったかもしれない。ただし、ロック史上最も真摯な感情と緻密な演奏を聴かせるジャンルレスな名作を生み出したアーティストとして、この年、彼らの名前は永遠に刻まれたのであった。

(参考:1989年オリジナル盤CDライナーノーツ)

1. Woman In Chains

11月に2ndシングルとしてリリースされ、全英26位・全米36位を記録。クリーンなギターのアルペジオとベース、ドラム、そして背景を淡く埋めるシンセのサウンドが、これまでの彼らのどの曲よりも遥かに力強く胸を打つ。オリータとローランドが悠々と雄々しく歌い上げる。新たな音に強い自信を持ち生まれ変わった彼らの名刺代わりの一曲。

2. Badman's Song

最も初期に出来た曲の一つ。オリータの歌を聴いてすぐカンザスで原型ができたとも言われている。ジャズ・ブルース。ピアノ、ドラム、ベースというシンプルな構成で、実に豊潤かつ新鮮な世界を作り上げる。ブルージーなギターが土臭過ぎないのは、Depeche Modeの"Personal Jesus"と同じく、UKニューウェイヴの性か。

3. Sowing The Seeds Of Love

意図して60'sブリティッシュロック風のメロディを使った先行シングル。当時のサッチャー時代の暗い世相へのプロテストとして、敢えて明るい曲調と歌詞に仕上げられている。今でも日本の街中やTVでも耳にすることがある、時代を超えた名曲。

4. Advice For The Young At Heart

3rdシングル(全英36位・全米89位)。軽やかで華やかなニューウェイヴナンバー。フェミニンですらあるボーカルはカートによるもの。90年代UKロックバンド(中期Suede, Mansun)や、00年代UKインディバンド(Delays, 初期Wild Beasts)へ受け継がれた美意識はここに源泉がある。歌詞からは、若者へのアドバイスと言いながらも自分たち自身が一番迷っている様子が見て取れる。

5. Standing On The Corner Of The Third World

80年代ロックのトレンドの一つ、第三世界への興味。ポストパンクバンドから始まり、ライブエイドクラスのバンドも資本主義の行き詰まりへのヒントをこぞって第三世界に求めた。しかしTFFの場合、疲弊した精神の癒しを旅先の第三世界に求めたようだ。「抱きしめてくれ、泣いている僕を。抱きしめてくれ、死にそうな僕を。」コンパス無しで大海に彷徨うような不安がゆったりと頭をもたげる。

6. Swords And Knives

前曲の優しい悪夢のような音を引き継いで始まるが、アコギの快活な調べで眠りが覚める。2:34〜4:40の演奏の冴え、揺れ動く感情を表す展開の見事さは、筆舌に尽くし難い。ジャンルを超えた音楽そのもののがダイレクトに感情を揺さぶる。

7. Year Of The Knife

イントロのポコポコシンセ、そして曲全体の異常なまでに整理された音像はまさにボブ・クリアマウンテンの仕事という感じ。0:36の曲始まりの一音だけでとてつもない名曲だと言うことがわかる。BPMの速い盛り上がるロックソングであり、アルバムのクライマックスと言えるだろう。

8. Famous Last Words

4thシングル(全英83位)。微かなシンセのレイヤーの中で、美しいピアノと静かなボーカルが心に沁みる。2:30以降の怒涛の盛り上がりは名作のラストということもあり強く儚い感傷と共に胸を打つ。The Blue Nileの作品群にも通じるこの空気感は、Talk Talk、Paul Draper、Steven Wilsonらにも影響を与えた。あまりに感動的なラスト。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?