こころを潤す読書会!「ほしいを引き出す言葉の信号機の法則」⭐️

はじめに

朝5時半からはじまるオンラインモーニング読書会

12/11は著者の堤藤成さんをお迎えして開催しました

今回もメインファシリをさせてもらうことになり

前日まで読書会で使うスライドの検討

セントラルクエッションの検討などをして

この日の朝をむかえました

テーマとゴール

文字通り読書会の「テーマ」を何にするかによって

読書の深み、重みが変ってきます

いろいろと考えあぐねた末に

「あなたは言葉でどんなことが解決できますか?」としました

これで、参加者のこころを掴むことができるだろうか

とか、いろいろと感情が動きます

「テーマ」は「ほしいことばを作る」

「ゴール」は、ことばで(自身の課題)を解決するヒントを得る

この決め事を、ファシリ仲間6人と確認して始まりました

著者について

堤 藤成(つつみ・ふじなり)さん

コピーライター/クリエイティブ・ディレクター

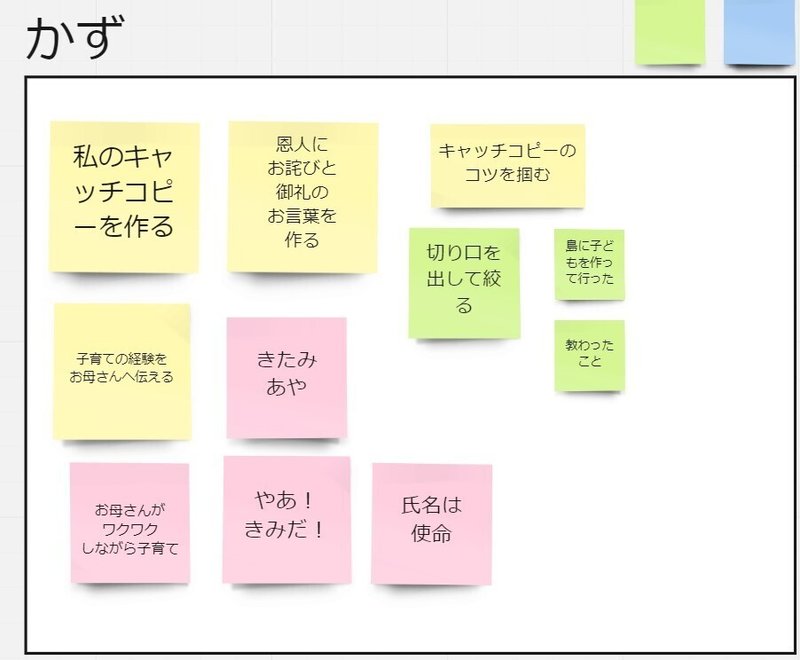

グループセッションはMiroで!

オンラインボードのMiroで作成

読んでみてね。

Miroを使えば使うほど面白さが分かる

使い方も慣れてくる

著者の堤藤成さんとの一門一答

Q :潤すという言葉が印象に残っています。堤さんにとって潤すとは相手をどのような状態にしていくことですか?

A:一番話したいことを聞いていくださり嬉しいです。砂漠に人がいたときにペットボトルの水を差し出すと感謝される。ビールでお腹がいっぱいの時にペットボトルの水を差し出されても入りませんとなる。

同じ商品でも必要にしている方には価値が出る。

必要にしていない方では価値がない。

困っている人を助けることが根本としてある。

潤す(老子の考え方)上善如水の考え方に近い。潤すとはかけているところを満たす感覚がある。柔らかい潤し方が背景にある。

Q:会議で発言を促すとき、何かご意見ありますか?というとシラーとなる。この場合に潤す言葉を教えてほしい。

A:発言のハードルを下げる。例えば、今日は頭の中に思ったことを「垂れ流してください」と行っている。

ビジネスコミュニケーションだと頭よく伝えたくなるけど、この場は頭悪くてOK。そのまま出してもらいOK。

沈黙自体もそれを味わう。沈黙は内省の時間になる。あえて黙って見ていることもある。

言葉でマッサージをしてもらっている感じがしていいなぁと思いました。

Q:叶えるきっかけを作るミッションに挑戦中。堤さんが叶えるきっかけを作るミッションを考えられたのか、その背景を教えてください。

A:考えるきっかけを作るのは、もともと広告の仕事をしたいことがあった。入社して、若手の頃、結果を出していなくてクリエイティブ課を外されてことがあった、

その時にすごく凹み、どうしたらいいんだろうと悩んだ。その職業になりたかったのか?

この職業を通じてどんなことを実現したかったのか?その時に思ったのが、もともと内向的で人生なんて楽しくないと思っていた自分がいた。

その時にCMが閉じた自分に情報を届けてくれた。そもそも広告って色々な人へ、イベントに行く機会を与えたり、最初のきっかけを作るのが広告の役割。自分もコピーライターという肩書きではなく、きっかけを作ることを

やりたいと思えた。

今回、本を書くのも叶えるきっかけを作るのは同じだと思っている。

例えば、コーチングもしたけど、職業では別のことに見えるけど、全て自分の中では叶えるきっかけを作るという軸になっている。

職業に縛られるのではなく、もう少し抽象度をあげると、一本別の軸が通っていることもあると思う。

チームでミッションを作る場合は、それぞれが何を大切にして入社したのか?その部署の本来的な役割は何かを聞いていく、なども考えてみては?

Q:個人のミッションを考える場合のアドバイスか?

A:二つある。今回の本では赤・青・黄色の順番で自分のための言葉を作る。

例えば、

赤:

自分が感じている課題、世の中の問題。例)環境問題、子どもの貧困、人権など何に対して自分が課題を感じているか?

青:

自分が今やっている仕事、家庭などでの役割:どういう意義があるか?

単に家事をしているではなく、これを通じて何をしているかの意義を見つける

黄:

今、この瞬間、こういう人という対象の限定:こういう人に対して価値を届けることが好きだ

今この瞬間は向き合いたい、例)就活、恋愛、

今この瞬間にこういう行動をするのがどんな価値を届けるか。

例)マートさんなら読書会の場を作ることで何を届けるか?それぞれ自分がこの行動に価値を持つことが見えると思う。

もともと書きたかったのは個人のミッションを作るのを書きたかったけど出版社から抽象的で売れるかな?となりもっと具体的なことから書くことになった。本の終わりにQRコードがある、ミッションを伝える講座もある。

Q:相手の目の前の人を一人、不満・不安を聞き出す、それに気づいてあげたりするために堤さんはどうしていますか?

考える以外にどうしていますか?

A:2つある。

1つはオンラインでできるリサーチ。

2つは直接話を聞くことが一番大切だと思っている。感じることも大切。どうせ感じるなら直接聞いてしまう。

言い淀む感じなど。ユーザーインタビューなどは一人に1時間かけて聞いている。本の中でも書いたぽえるさんは

一人30分聞いている。結構、大変だけど、共通点が見つかったりする。

同じく自分自身にも聞くこともある。思い出すに近い感じ。

本の中の例では「新聞受けはからだった」=老人の孤独死を防ぐは自分が田舎で育った、自分の祖母は旅行好き。

新聞がたまるので近所の人へ新聞をとっておいて!と会話をしていたことを思い出し、近所の絆だなあと思い出した。

Q:2つあります。

1つ目:初心者の時に自分に課していた習慣はありますか?

A:課していたことは、この言葉いいなぁと思った言葉をメモしていく。

例)曲の歌詞の一節。イエモンが好きなので好きな歌詞を書いていた。

例)漫画のセリフ。本の一節

例)広告の言葉

まずは気になった言葉を集めていた。

2つ目:仕事上、興味がないこともしなければならない。これ以上無理だとと思う時に堤

さんの中で取り入れていたことがあれば教えてください。

A:化粧品(口紅)の広告を頼まれたこともあった。他の方がいいのでは?と言ったこともあったけど、

その時に言われたのが男性から客観的に見てもらいたいと言われて自分のメンタルブロックが外れた。

化粧品の場合、その会社の歴史、日本で最初に対面販売からセルフ販売へ変えた会社があった、

そのビジネスを見た時にめちゃめちゃすごい!と感動した。この会社のセルフメイクで世界を変えるってすごい!と感じた。その会社からも喜ばれた。

自分なりに組み合わせる方法もある学ぶことができました。

自分と関わりのない商品も困っている人を助ける関係がある。

メンタルブロック:例)不動産って難しい。

不動産を課している会社があるから若者が街に住み夢を叶える。

それは大家さんが金銭的リスクを負ってくれているから。

不動産を貸していることは、

不動産で儲かります→若者を支えている役割がある

そういう視点もあると捉えることができた。深く何度も考えると

誰が困っているかを考えると良いと思う。

自分の仕事に誇りを持てると感じました!

Q:堤さん、この本で信号機(赤・青・黄)でやっていると思うけど、実際に現場で使っていますか?

どういうふうに使っていますか?

A:信号に例えているのは僕とチームメンバー。もともと売れる言葉、動かす言葉を作るのはキャッチコピーとタグラインという考え方はあった。

Q:守・破・離の気持ちを持つ時に心がけることは?

A:信号機の法則は自分を動かす時にも使える。マートさんがどの要素で動けないのかをリトマス試験紙のように使う。

例)赤:破ることに困っている?困っていない?

例)今はそれでいいけど、本当に自分が作りたい読書会に足りないものがあるのでは?

型通りにやったから合わなかった人もいるかも?と気づく→自分の課題、今ある読書会の

型で癒せていない人を見つけるのが1つ、

例)青の視点:新しい自分なりの読書会の方をやる意義って何?

松岡正剛さんのをそのままやるだけなら自分でなくてもできる。

マートさんの人生ですごい数の読書会をしている。

自分は読書会を通じてどういう意義を世の中に残すかと考えると、もっと良くできる読書会ができるかも?

例)黄色の視点:限定を考えた時に、人はいつか死ぬ、いつ死ぬかわからないと考えた時に自分の上には良いコピーを書く先輩がいる、いつかを言い続けると一生書けない。この1年で書く環境にすることで動き出すことができた。

堤さんの場合は時間の限定が効いた。

マートさんもどういう人へ読書会を届けたいかを考えた時に、自分なりの読書会のあり方を考える。

行動を絞る、人は6秒以上集中できない(金魚以下?!)

Z世代:たった1分で、とか、1ページ読むだけで!などハードルを下げてあげる限定もある。

どれかに赤、青、黄を見ていくと自然に動き出せるのでは?

チームのコミュニケーションツールとしても使えるという意見も

黄色の意見ばかり言う部長とか、お互いの視点を明確にするのにも使える

ペルソナ(仮面)=「いるかいないかの人」を考えるより本当に困っている人の声をちゃんと聞く

コピーライター=物を売る人というイメージに抵抗感がありすごく悩んだ。

売るための言葉を書くことに抵抗感があったけど、自分自身の課題に折り合いをつけるために自分の視点を変えていった、相手を変えることもそうだし、自分にも掘り下げることも必要。

最後に参加者へ伝えたい言葉は

日曜の朝こんな早くに集まってきてくださっている方は素晴らしい。貴重な時間を一緒に過ごせたことに感謝

「気づき」

・相手をよく見る、そこに課題と答えがある。

・言葉で自分や相手の感情を受け止め認識して考えることができる

・言葉で相手のバケツに柄杓で水を与える(ちょっと嬉しいのきっかけを)

・過去の自分を思い出して、表面化していなかった自身の課題を見つけることができる

・上善如水(欠けているものを水の如く形を変えて満たしていく)

・沈黙を味わう 頭の中を垂れ流してみる

「小さな一歩」

・なんでも目に飛んできた「素敵な言葉」を収集する

・とにかく、思いつくままに、この本で何が見えるか、どんな問題が解決できるか書き出す。

・相手の悩みを知るために、調べてみる。

・身近な人の悩みに寄り添ってみる

・言葉の意義を考えることが大切

・自分の仕事に関して、ちゃんと【不】の付く言葉を聴く場を設ける

・言葉を集める(言葉の感度を高くする)

・相手のことをよく観察する。寄り添った言葉掛けを考える。

おわりに

著者の堤さんとの質疑応答がおこなわれ

つぎから、つぎへとでてくる質問のやま

ひとつづつ、ひとつづつ丁寧にわかりやすく答えてくれる堤さん

そして例え話がこころに染みてくる

『感謝で一杯です。』

堤さんのお人柄からか質問するのもしやすかったです。

信号機の法則 行動を色で分ける、決めて動く

チームメンバーでの行動も赤、青、黄の色で表現すると

ことばであれこれ言うよりも早く伝わる

すぐにでも

信号機の法則で自身の課題、社会の課題を分類できそうです

堤さん、ありがとうございました。

たくさんの気づきをくれた参加者のみなさんありがとうございました。

メンバーのみなさん、僕を鍛えてくれて、ありがとうございました。

また、次回は12/14です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?