カーボンプライシングとGX戦略(7)

「カーボンプライシング」と「GX戦略」を「脱炭素」というキーワードを絡めて、どのように活かしていくかを探るシリーズ、7回目です。

6回目では、行動を起こす動機付けになるような、排出量削減がもたらすベネフィットについて、「ゼロ→プラス」側面。「やった方が得をしますよ」というお話のうち「見えにくい価値」についてご案内しました。

今回は、「見える価値」「見えにくい価値」両方の可能性のある取組についてご案内したいと思います。

それは、2回目にご案内したカーボンプライシングの一つ「クレジット取引」です。国内ではJ-クレジットの前身である、国内クレジット/J-VERが開始されて以来10年以上携わってきましたが、「見えにくい」というよりむしろ「見えない」と言った方がよいくらいでした。

ですが、この数年の、CDPやSBTiのような非財務情報の開示が一般的(少なくとも大企業の間で)になるし始めるにつれ、にわかに「見える化」してきたというのが実感です。

ただ、環境省が「カーボン・オフセット」を推進し、クレジットの活用方法を喧伝したものだから、「何だ、排出しても金で買えばいいのか」という誤認につながったことも否めません。

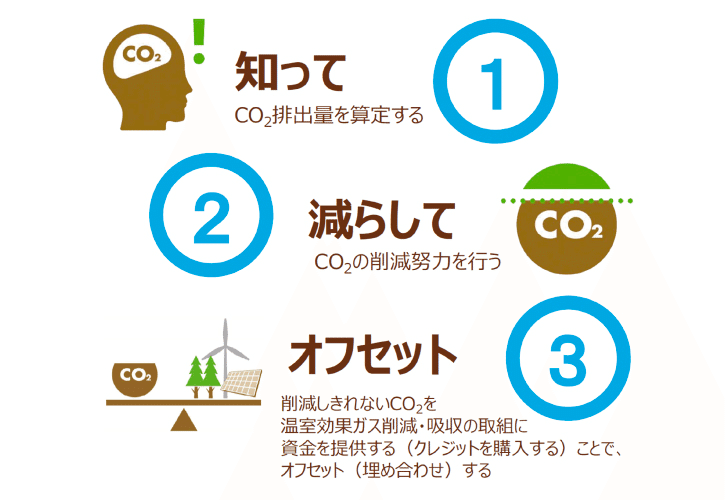

いえ、もちろん、環境省は「知って、減らして、オフセット」と、その意味を浸透させようと涙ぐましい努力はしていましたが、悲しいかな、「伝えること」と「伝わること」は違うのでした。

しかし、自身の排出量から差し引くことはできないものの、特定の種類のクレジットは、CDPやSBTiを始め、国際的な環境イニシアチブは、「是非とも活用(購入)してください」と推奨しています。

何故かというと、途上国などは、温暖化に対して脆弱でありながらも、資金的に乏しいため、緩和・適応が遅々として進まないところ、そのような国・地域で実施されたプロジェクトによるクレジットを購入することは、それらの活動を支援することになるからです。

このことを、バリューチェーンを超えた削減(Beyond Value Chain Mitigation:BVCM)と言います。

確かに、自身の排出量削減には寄与しませんが、バリューチェーン外の削減には寄与する訳です。そして、その取組を、CDPもSBTiも評価します。

そもそも、CDPでAリストを獲得しているような、超優良なグローバル企業は、すでに十分な削減活動をしている訳です。はっきり言うと、その上がない。そこに、さらに評価されるポイントがあるのです。食指が動いてもおかしくありません。

そうでなくとも、非財務情報開示が浸透してきたことで、機関投資家は、環境関連の様々な開示項目や環境インデックスなどを投資判断に活用するようになっています。

そのような企業に対する投資(ESG投資とかサステナブル投資とか、様々に呼称されますが)は、2019年12月末に$3,000(¥4,589 くらい)に達したそうです。すでに、ニッチではなくメジャー。

つまり、無借金経営の企業はさておき、ほとんどの企業にとって、環境に配慮した経営をしていること、環境先進企業というブランディングを構築していることは、今や「見える価値」になっていると言えるでしょう。

GX成長戦略の中核、「成長志向型カーボンプライシング」におけるGX経済移行債においても、評価されるポイントになると確信しています。

なお、BVCMで推奨されるクレジットは、2050年にNet-Zeroを達成するための「切り札」となります。

SBTiは、2050年までは、自助努力で削減に邁進すべしとしていますが、それでも2050年断面で削減できない量(残余排出量 Residual Emissions)が残るとしています。ここで、2050年にその10%を「中和(Neutralization)」した状態が、Net-Zeroです。

その中和に使えるのが、吸収・除去系(Removal)のクレジット、BVCMで活用してね、と推奨されているクレジットなのです。

まだ、中和の具体的な方法については公表されていませんが、2050年に向けて需要が高まることは確実でしょう。なので、今から、そのようなプロジェクトを実施している事業主体と、関係を構築しておくことがベターではと考えています。

さてさて、では、需要が見込める吸収・除去系のクレジットには、どのようなものがあるでしょうか。次回、ご案内してきたいと思います。

長くなってしまってますが、もう少しお付き合いくださいね。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。