Jブルークレジットのスゝメ(6)

Jブルークレジットの申請説明シリーズ6回目。

5回目は、Jブルークレジットの対象となるプロジェクト要件の内、「1.プロジェクトの内容」について説明を行いました。

お待たせしました。

今回から、調査・算定方法の説明に入っていきます。

まず、2回目で説明した、何がブルーカーボンなのかをおさらいしましょう。

認証申請の手引では、このように説明しています。

沿岸域のアマモ等の海草藻場生態系、コンブ等の海藻藻場生態系、マングローブ生態系、 干潟生態系は、光合成などによって大気からCO2を吸収し、吸収されたCO2の一部は土壌や海水中、深海に留まります。このCO2は数百年の単位で貯留されることから、これらの生態系は大気中のCO2を正味で吸収する場となります。Jブルークレジット制度は、この正味で吸収されたCO2(ブルーカーボン)を対象としています。

そう、森林吸収系のグリーンカーボンのように、生体そのものに固定される炭素量ではなく、生体を通じて吸収され、土壌や海水中に貯留される炭素量が、ブルーかボンとして認証されるのでした。

さて、その算定の方法ですが、何も特別なことはありません。

単純な掛け算です。

CO2吸収量=「活動量」✕「係数」

スコープ1・2・3排出量の算定をされている方には当たり前すぎる概念ですが、ブルーでも同じです。活動量が、湿重量など、耳慣れないものがあるかもですね。

これを踏まえた上で、算定方法は、下記3種類となります。

一番簡単に済ませようと思えば、対象生態系の面積を把握できれば、文献値と掛け算するだけでOKです。とはいえ、それでも中々に難しいです。

必要な情報は、3つ

1.分布面積

2.生態系タイプ

3.被度

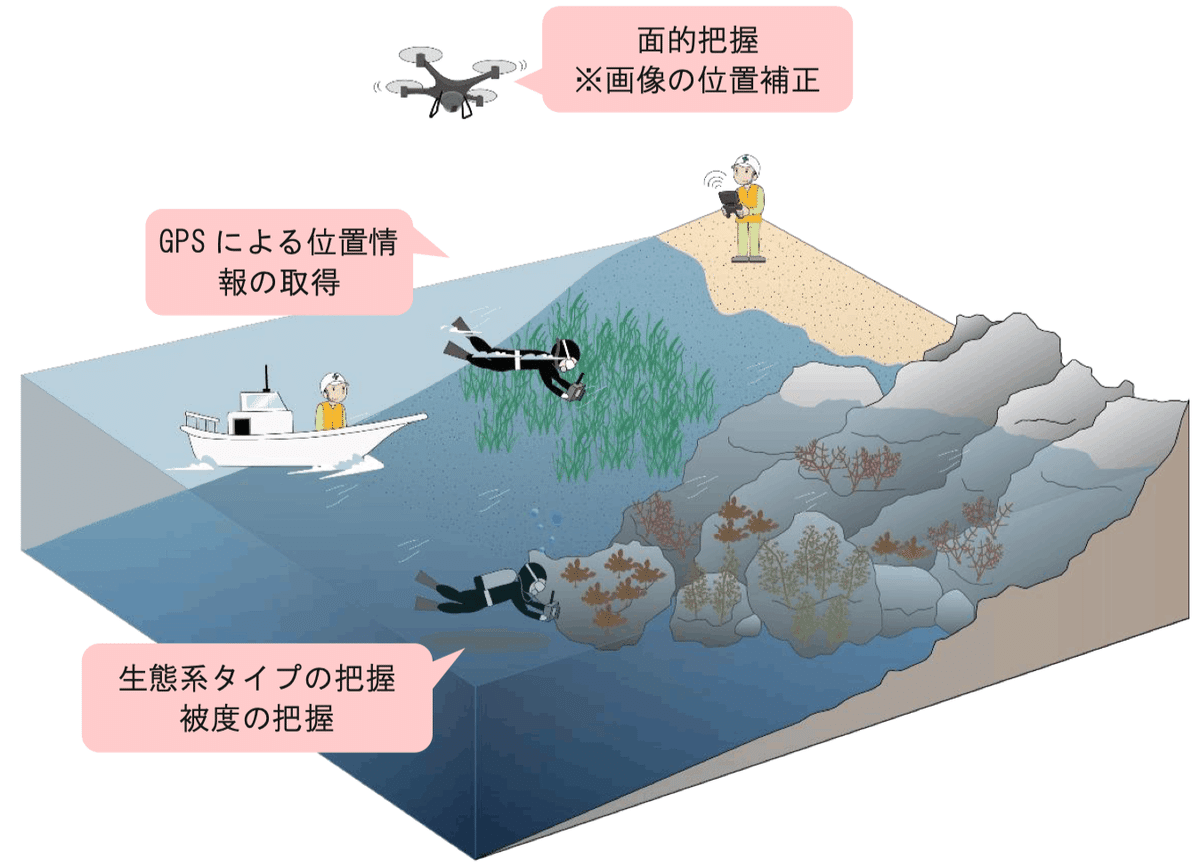

「1.分布面積」及び「2.生態系タイプ」は、航空写真など広域の画像分析や、現地での目視観察が代表的です。対象生態系がよく見える場合は、広域の分布状況が把握できる空中写真やドローン画像を用いると効率的です。

水が濁っていて視界が悪い場合や、写真だけでは生態系タイプが判断できない場合には、潜水目視や水中ドローンなどを活用することもあります。

養殖施設の場合も同様です。申請対象となる養殖施設の面積が分かるようにドローン画像等で把握します。

認証申請の手引には、その他、このような調査方法が紹介されています。

調査に関する参考資料としては、以下のようなものがあります。

・広域藻場モニタリングの手引き(案)、水産庁、令和3年3月

・第3版 磯焼け対策ガイドライン、水産庁、令和3年3月

・モニタリングサイト1000沿岸調査(磯・干潟・アマモ場・藻場)マニュアル、環境省

さて、「3.被度」という概念が、分かりにくいかもしれませんね。

ひと言で言うと「密度」のことです。

一定面積内に、どの程度の生態系が存在しているかです。

具体的には、藻場の代表地点に正方形の枠(コドラート)を設置して、その中で生態系がどの程度占めているかを確認、「被度階級」を設定します。

この見本と空中写真を比較し、各エリアに「被度階級」を割り当て、全体の「被度」を把握することになります。そうすることで、算定に使用する活動量の「面積」を求めることが可能になります。

対象生態系の分布面積(実勢面積)=面積✕被度

なお、ロープ養殖施設では面積という概念は無く、代わりに養殖ロープの長さを用います。ですので、上述の算定方法における「面積等」では、面積と長さが調査すべき活動量として挙げられているわけです。

ということで、算定方法の左側「面積等」まで説明しました。

次回は、右側「吸収係数」の説明からお届けしたいと思います。

引き続き、お付き合いください。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。