200425 14歳、音楽室の話。

音楽室が好きだった。

音楽か楽器の好きな人しか居残りしない部屋。

昼休みにピアノを習っている子といそいそ入っていって、先生とちょっとしゃべって、準備室にある楽器を触らせてもらったりした。

私は壊すのが嫌だったから、触るといっても本当に表面を撫でたりするだけで、友達はお目当てのピアノにかじりついていた。

大抵はおとなしく後ろからセーラー服の四角い襟を見ているだけだったけど、なんだか楽しくなってしまって、ピアノの周りをうろうろしたり、スカートを翻してくるくる回ってみたりした日があった。

弾くのに夢中な友達に「邪魔」と言われてしまったので一旦離れて、先生に声をかけて手伝ってもらって、めったに開けないピアノの蓋を開けてもらった。蓋を開けると小さい教室に対して音が大きく響きすぎるらしい。だけど先生も「今日だけだぞ」って嬉しそうに乗ってくれた。

その友達は幼稚園のころからピアノを習っていたし、弾くのが好きだという子だったので、私はその楽しそうな様子までどうにか摂取できないかと思った。

部屋の一番後ろまで走っていってセーラー服のエリで音を集めたり、蓋を覗き込むようにしてハンマーが動くのを見たりして、先生からピアノの音が鳴る原理の解説を聞いたりしていた。

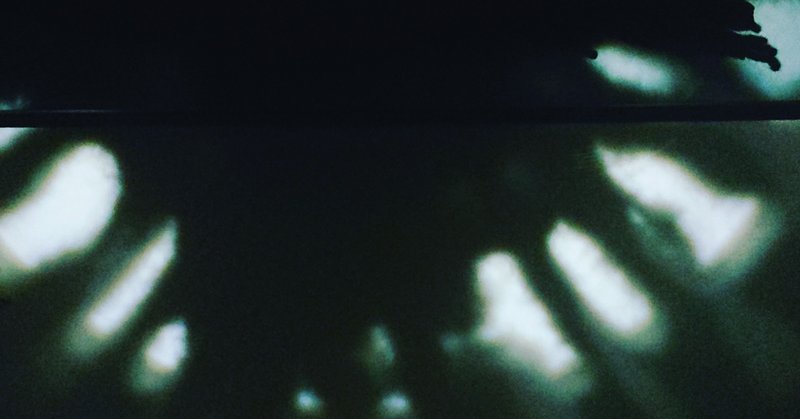

一番気に入ったのは、ピアノの下に寝転ぶこと。

薄暗い巨体を見上げると音が降ってくるみたいで素敵だった。

ハンマーが弦を叩く音やペダルを踏む音が近くて、きっとメロディや技術を楽しむための方法ではなかったけど、楽しそうにピアノを弾くのを一番近くで生々しく感じることができたと思う。

目を閉じるとピアノの体内にいるような気持ちになった。内臓が沸き立つように力強く降り注ぐ音を全身で受け止める。地面からはペダルを踏む振動とひんやり湿った木のにおい、遠く、窓の外からは、廊下を走ったりボールを蹴ったり大声で叫んだりする混沌の音が聞こえていて、立て付けの悪い木製の扉と薄いプラスチック製の窓がたまにガタガタ鳴っていた。

恐ろしいほどのリアリティで脳が焼けるかと思った。

全力で生きるとはこういうことだ、と本気で思ったし、私は大人になってもこの経験と臨場感を忘れたくないと願った。

午後の授業がはじまる前に教室に戻ろうとピアノの下を覗きこんだ友達に声をかけられたとき私はセーラーのタイを握りしめながらじわじわと泣いていて、きっとこれは今しかできなくて、今後一切出来ないことなんだとわかっていた。

そして本当にそれ以降、音楽室でピアノの蓋を開けることはなかった。どこからかはわからないけど、音が大きいと苦情が入ったらしい。生徒に勝手に学校の備品を使わせるのは問題で、昼休みにピアノを弾くのは行事の練習以外認められなくて、吹奏楽部の練習は大会前には認められるらしい。

なんだそれ。

私は憤ったし、友達は残念がっていたし、たまに昼休みにピアノを弾きに来ていた別のクラスの子からは余計なことしやがってという目で見られた。

けど一番悲しそうで腑に落ちてないのは先生だったと思う。当たり前だ、音楽を奪われたのだから。

「ピアノは駄目でも、明日は好きなCD持っておいで、文句言われたら課題曲って言ってあげるから」と言われたので、次の日から音楽室の前のほうの席でこっそりと、洋楽や有名ピアニストのメドレーなんかが流れることになった。

先生は元気だろうか。

友達は元気だろうか。

さっき調べたら、制服がセーラーじゃなくなっていた。

セーラー服の私はもう居ないけど、すでに10年以上も前の話を何度も繰り返し掘り返し引き繋ぎながら思い出して、2度と抱きしめられない感動をどんどん美化しながら、墓まで持っていくつもりでいる。

無礼をお許しいただきたいかつ勝手なお願いで恐縮だが、あなたたちはどうかずっと音楽を好きでいてほしい。

音楽が大好きなあなたたちが大好きでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?