コーラ小林、ニューヨークへ行く。 伊良コーラ物語 番外編

※この記事は良きタイミングで無料公開しようと思って思います。

※熱があるうちはしばらくは有料公開で考えています。

【2023.06.05】追記。無料公開にしました。

伊良コーラの代表「コーラ小林」と申します。

東京の下落合という場所で4年前に「伊良コーラ(いよしコーラ)」クラフトコーラメーカーを立ち上げて、今に至ります。

今回はニューヨークに行ってきたお話しです。

===

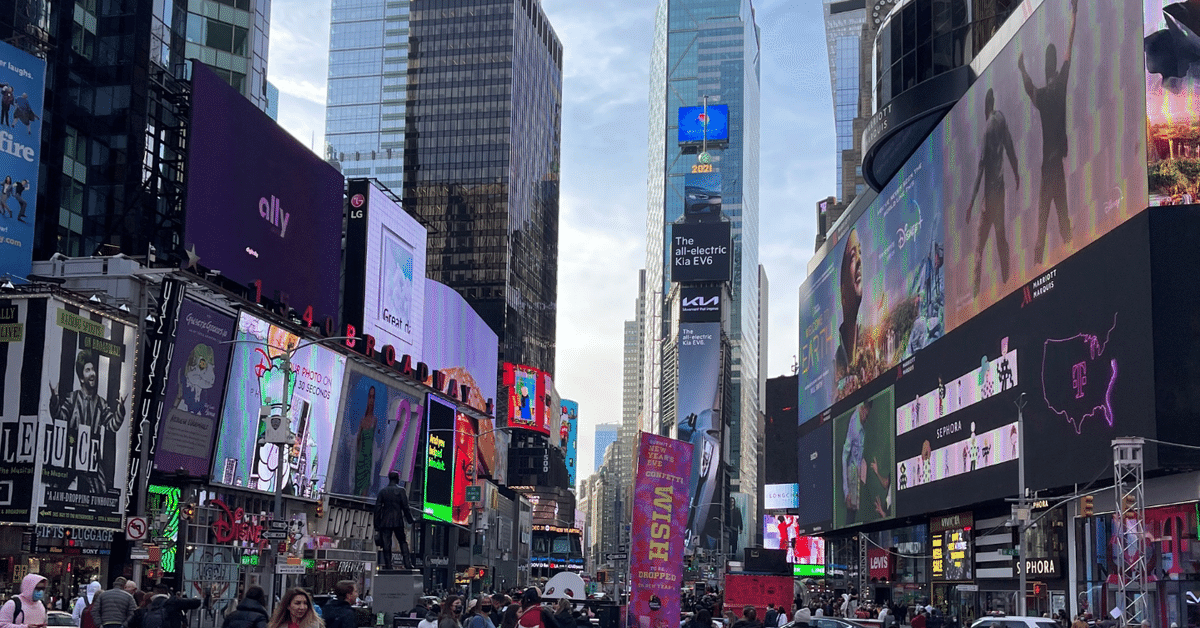

2021年冬、ニューヨークに行ってきた。

コロナによる隔離など大変な時期だったが、このタイミングを逃してはいけないというような妙な気がして、ニューヨーク行きを決行した。

目的は現地視察だ。

伊良コーラには2024年にニューヨークに出店するという計画があるためだ。

参考になりそうなクラフトビールの醸造所を見たり、各エリアに足を運んで空気感を掴んだりする計画だけではなく、事前に現地の不動産屋にもコンタクトを取っていた。

仮にいい物件を見つけたら、計画を前倒しして物件を抑えてしまおう、というくらいの勢いであった。

そんなテンションでのニューヨーク視察であったが、そもそも今回の視察に紐づくニューヨーク出店計画については、私個人にとって大きな意味合いがあった。

それは遡ること約10年、私が21歳、つまり学生時代のことだ。

私は大学を休学して、約3ヶ月間ニューヨークに滞在していたことがある。

当時の私といえば、特にやりたいことも見つからず、なんとなくニューヨークに行けばやりたいことが見つかるような気がして、ニューヨークに行ってみたのだった。

日本からニューヨークにやってきた、周りの日本人はだいたいが何かしらの目的を持ってニューヨークに来ていた。

例えばダンスやスケートボード、歌など。

そんな周りの日本人の姿に触発されて、自分もニューヨークで何かを行えば何者かになれるような気がして、それらを始めてみた。

ダンスだったら一流の講師が開催するワークショップに参加してみたり、スケートボードだったら、有名なスケートパークに行って練習してみたりした。

だが、経験がない上に、そもそもセンスもない。

ルームシェアで借りていた押し入れのような小さな部屋に帰って、スケートボードにこびりついた犬の糞を拭っているときはいつも、「ニューヨークまで来て、自分は何をしているだろう」と、とてもやるせない気持ちを抱いていた。

そんなことから、3ヶ月間のニューヨーク滞在が終わったとき、実はホッとしていた。

なぜなら、何かをやってるように見せるために、センスもなく、得意でもないことをもう無理やりやらなくて済む、と思ったからだ。

そして、同時にニューヨークは何かを探しに来るところではなく、ダンスやアートなど、何かしらの自分の武器を持った人が、戦いに来る戦場なのだと痛感した。

いわば、10年前の自分は裸でニューヨークに乗り込んで行って、完膚なきまでに叩きのめされ、日本に逃げ帰ってきたようなものであった。

===

そして、時は現在に。

そんな過去があったものだから、自分が今回、新店の出店視察という目的を持ってニューヨークに行くのは、「伊良コーラ」という武器を持って再びニューヨークに戦いに来た、リベンジのようなものだった。

以前は何の武器も持たずに裸でニューヨークに乗り込んだが、

今回は「伊良コーラ」という自信のある武器を携えて、意気揚々とニューヨークに乗り込んで行ったのだ。

だが、現実は甘くなかった。

「今はまだかなわない」ということをすぐに感じ取ってしまった。

挑戦する前から何を言っているのだ、と思う人もいるかもしれない。

だが、何というか、付け入る隙がないというような、そんなことを直感的に感じ取ってしまった。

ちょうど一年ほど前、伊良コーラは渋谷に新店を出した。そのお店を出した時、不安はもちろんあった。だが、ワクワクも同時にあった。だからこそ出店を決めたし、「ワクワクがあれば不安があろうと実行する」というのは私の信条にもしている。

だが、不思議なことに、今回は1ミリもワクワクを感じなかった。

その理由を因数分解していくと、情報不足、現地のネットワーク不足、資金不足といった、いろいろな要素があると思う。

初めてニューヨークにきた10年前の2011年は、裸で乗り込んで、完膚なきまでに叩きのめされた。

今回は、裸に剣だけ持って、一人で大勢の敵に突撃したようなものだったのかもしれない。

また、もう一つ強く思ったのは、そもそもなぜニューヨークに出店するのか、ということだ。

もちろんコーラが生まれた地であるアメリカに挑戦する、というのは大きな目的としてある。

だが無意識化にニューヨーク、特にその中でもクラフトの文化が根付いているブルックリンでものづくりをするというかっこの良いというイメージに惹かれ、さらに、ニューヨークで流行れば世界中に広がるのでは、という2つの下心を内包していたのではないか、と気づいた。

1つ目について。

実際にブルックリンでクラフトビールの醸造所を見て感じたことなのだが、確かにとてもかっこ良いものだった。倉庫街のレンガ造りの倉庫を改装し、ものづくりに真摯に向き合う。

だが、一方でそのかっこ良さというのはものづくりに真摯に向き合った結果滲み出てきたものであるし、ものづくりをしていた場所がたまたまブルックリンであったということだけであり、ブルックリンだからかっこいい訳ではない、ということを考えた。

「あの場所でやってるからかっこ良い」とか、「あの場所でやってるからかっこ悪い」というようなものは存在ないということに改めて気付かされた。

そのブランドなりの姿勢や物語が紡がれている場所で、理由のある場所からこそ滲み出るものがかっこいいのだ。

だから、かっこ良いとされている場所をイメージ先行で選び、上澄みだけを掬い取ろうする行為は逆にかっこ悪いことなのではないかなと思った。

2つ目について。

ニューヨークで流行すれば世界中で流行るのではないか、と考えたこと。

それこそ10年前や20年前は、世界に広げる上でニューヨークで流行らせることはとても効果的な手法であり、かつ唯一の方法でもあったかもしれない。

だが、「今の時代は別のやり方があるのではないだろうか」と思った。ニューヨークのようなビッグシティ以外の町にも、とても可能性を感じている。

足元をおそろかにして、いきなりニューヨークに出店するのではなく、もっと愚直に、実直に足固めをしていきたいと思った。

そして、以上の2点を踏まえて具体的に今後の計画を考えてみた。

出店という意味でいうと、まずはアジアを中心に出店していきたい。

東京・下落合を基点に同心円状に店舗を広げていくことで、伊良コーラが下落合を代表するブランドになり、東京を代表するブランドになり、日本を代表するようになり、アジアを代表するようになり、そして世界を代表するようになっていく流れを作りたい。

さらに、その過程で、各地域の様々な要素を伊良コーラに取り入れていくことで、商品としての魅力を磨いていけるのではないかと思った。

例えば香港や台湾では漢方の要素を、東南アジアではスパイスの要素を取り入れていくようなイメージだ(こういうことができるのも、元来コーラはオリエンタルな、調和のような考え方がベースとなっているからだと思っている)。

そして、それと同じ、もしくはそれ以上に大事なことは組織も強くすることだ。

1人でやっていた頃と比べたら今は雲泥の差ではあるが、世界に戦うにはまだまだ組織を強くする必要があると実感した。

最後に。

桃太郎は昔、犬、雉、猿を仲間に加えて、鬼ヶ島の鬼に立ち向かっていった。

伊良コーラにとって犬、雉、猿を仲間に加えていくことはシンプルに仲間が増えていくことであるし、伊良コーラという商品自体が地域の様々な要素を取り込んでいくことで質が向上し、骨太なブランドに強くなっていくことでなのではないだろうか。ダブルミーニングだ。

もしかしたら、実は桃太郎も最初は1人で鬼に立ち向かい、完膚なきまでに叩きのめされて、きび団子を開発し、犬、雉、猿を仲間に加えて、また挑戦したのかもしれない。

今現在、伊良コーラも2回とも負けて帰ってきたようなものだ。

だが、これから何をしていくかは非常に明確になった。

とてもワクワクしている。

新年の挨拶に変えて。

2022.1月

伊良コーラ代表コーラ小林