『頼山陽と煎茶』

『頼山陽と煎茶 : 近世後期の文人の趣味とその精神性に関する試論』島村幸忠著(笠間書院 2022年刊行202p)

先日、揖斐高先生の岩波新書新刊『頼山陽』を読んだので最近の関係文献がないか調べたところ、斯様なタイトルの本が出されてゐたのを知りました。前回ブログで紹介した『よむうつわ』でロバートキャンベル先生が探訪したのは点茶の世界ですが、それが江戸時代に俗化したことに対して起こされた煎茶道のブームは、漢詩文を能くする文人たちが主体であり、興味深い話題でしたので早速さがして読みました。ことにも「煎茶の法と煎茶具について」は当時のお茶の淹れ方を解説してあり勉強になり(154p)、補論にて山陽の山水画についての考察(161p)も煎茶同様、著者が掲げる所謂“ニッチ”な学際分野といへましょう。買ふには高価な本ですが(200ページで6,600円とは“本当(まさ)に”買へずなりぬべし)、図書館ににても借りて一読をお勧めいたします。

博士論文を加筆されたとのことですが、引用のみならず原典そのものにも誤植や脱字がみられ、そのためか一部意味が通らぬ所がありましたので、ネット上に公開されてゐる原書に当たり訂正個所と、自分なりの拙い訓読と解釈の補助とを掲げます。

56p 題陸羽像 (『山陽詩鈔』巻七)

李白狂歌張旭顚

醉郷無處著遊鞭

竹爐銅鼎の別天地

儘付先生作一仙

李白は狂歌し張旭(の草書)は顚す

醉郷は遊鞭を著くる處なし(風流と程遠い)

竹爐銅鼎(お茶の世界)は別天地

儘(まま)(陸羽)先生に付いて一仙と作(な)す

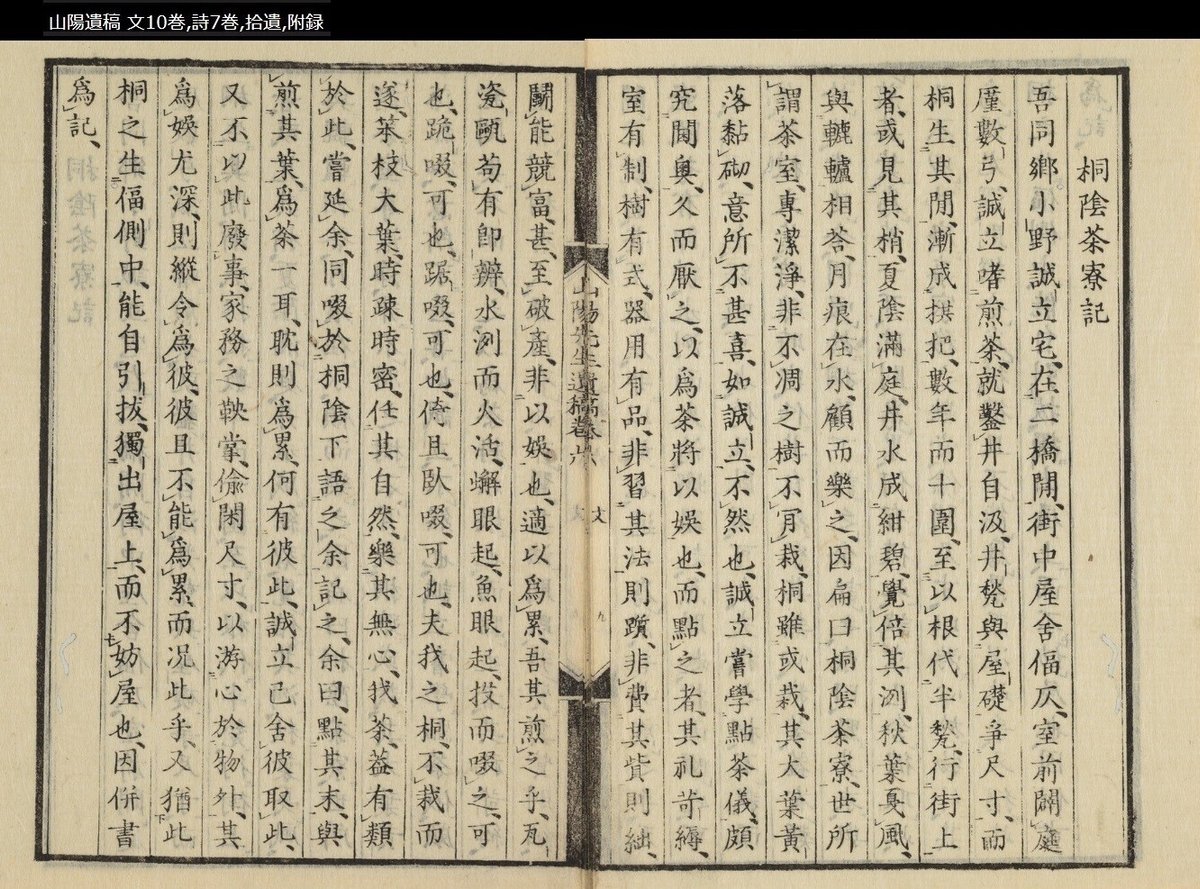

58-64p 「桐陰茶寮記」 (『山陽遺稿 文』巻六)

解釈ですが、途中の一人称「我」が山陽自身のことではなく誠立(小野桐陰)を指したものではないかと愚考したのですが如何。

吾同郷小野誠立宅、在二橋閒、街中屋舍偪仄、室前闢庭厪數弓、誠立嗜煎茶、就鑿井自汲、井甃與屋礎爭尺寸、而桐生其閒、漸成拱把、數年而十圍、至以根代半甃、行街上者、或見其梢、夏陰滿庭、井水成紺碧、覺倍其洌、秋葉戞風、與轆轤相荅、月痕在水、顧而樂之、因扁曰桐陰茶寮、世所謂茶室、專潔淨、非不凋之樹不肯栽、桐雖或栽、其大葉黄落黏砌、意所不甚喜、如誠立、不然也、

誠立嘗學點茶儀、頗究閫奥、久而厭之、以爲茶將以娯也、而點之者、其礼苛縟、室有制、樹有式、器用有品、非習其法則躓、非費其貲則絀、鬭能競富、甚、至破産、非以娯也、適以爲累、吾其煎之乎、瓦瓷甌苟有卽辨、水洌而火活、蟹眼起、魚眼起、投而啜之、可也、跪啜、可也、踞啜、可也、倚且臥啜、可也、夫我之桐、不裁而遂、笨枝大葉、時疎時密、任其自然、樂其無心、我茶、葢有類於此、嘗延余、同啜於桐陰下語之余記之、

余曰、點其末、與煎其葉、為茶一耳、耽則爲累、何有彼此、誠立已舍彼取此、又不以此廢事、家務之鞅掌、偸閑尺寸、以游心於物外、其爲娯尤深、則縱令爲彼、彼且不能爲累、而况此乎、又猶此桐之生偪側中、能自引拔、獨出屋上、而不妨屋也、因併書爲記

【訓読】

吾が同郷の小野誠立の宅は、二橋の間に在り。街中の屋舎偪仄(近接)、室前に庭の闢くことわづかに数弓なり。

誠立煎茶を嗜む。井を鑿ち就(な)して自ら汲む。井甃と屋礎とは尺寸を争(きそ)ひ、而して桐、其の間に生ず。漸く(次第に)拱把を成して数年して十囲、根を以て半甃に代はるに至る。街上を行く者、或ひは其の梢を見る。夏陰庭を満たして、井水紺碧を成し、倍(ますま)す其の洌を覚ゆ。秋葉風を戞(う)ち、轆轤(滑車)と相ひ答ふ。月痕、水に在らば、顧みて之を楽しむ。因りて扁して桐陰茶寮と曰ふ。

世の所謂茶室は、潔浄を専らとし、凋ちざるの樹(常緑樹)に非ずんば栽えるを肯んぜず。桐或ひは栽うと雖も、其の大葉黄落し砌に粘る。意は甚だ喜ばざる所なるも、誠立の如きは、然らざるなり。

誠立、嘗て點茶の儀を學ぶ。頗る閫奥を究むること久しうして之を厭へり。

(※山陽)以爲(おもへらく)茶は將に娯しみを以てせんとす也。而して之を點ずる者、其の礼は苛縟、室に制有り、樹に式有り、器の用ゆるに品有り。其の法を習ふに非ざれば、則ち躓き、其の貲を費やすに非ざれば、則ち絀ける。能く闘かひ富を競ひ、甚しきは、産を破るに至る。以て娯しむに非ざるなり。適(まさ)に以て累と為す。

吾れ(※山陽)其れ之を煎ずるや。瓦瓷甌、苟しくも有らば即ち弁づ。水洌にして火活なれば、蟹眼起こり魚眼起こる。投じて之を啜るも可なり。跪き啜るも可なり。踞り啜るも可なり。倚り且つ臥して啜るも可なり。

夫れ我(われ:※二人称=誠立)が桐は、裁たずして遂(のびやか:舒肆)たり。笨枝大葉、時に疎、時に密にして、其の自然に任せ、其の無心を楽しむ。

我(※誠立)が茶も蓋し此に類するもの有らん。嘗て余(※山陽)を延き、同(とも)に桐陰下に啜り、(ふたりで)之を語れば、余(※山陽)之を記す。

余(※山陽)曰く、其の末を点ずるも、其の葉を煎ずるも、茶として一のみ。耽れば則ち累をなす。何ぞ彼此有らんや。誠立すでに彼(点茶)を舎(す)て此(煎茶)を取るも、又た此を以て事(家務)を廃さず。家務の鞅掌、閑を偸むこと尺寸なれども、以て心を物外に遊ばせ、其の娯しみを為すこと尤も深し。則ち縦(たと)ひ彼(点茶)を為さしむれども、彼(抹茶)すら且つ累を為すを能はず、而るを況んや此(煎茶)をや。又、猶ほ此の桐の偪側の中に生じるが如きは、能く自ら引拔し、屋上に独り出づるも、屋を防がず。因って併せて書して記と為す。

91p 裁→栽

92p 「夜に信侯を訪ふ」

冒頭の「残杯冷炙」は山陽が意に沿わぬ貴紳の宴席に参加した帰りに弟子の信侯(牧百峰)を訪ねての愚痴か。

101p 恩に咸し→恩に感じ

104p 精心努力、一連数日、眠食倶に廃す (『竹田荘師友画録訳解』)

111p

「沙堂」について不詳とありますが、沙弥たる雲華上人を指すのではないでしょうか。

120p 題頼山陽所留贈茶具 (頼山陽が留贈する所の茶具に題す)

121p 経日→終日148p

148p 之を観て自から娯しみ、蔵して幣帚を享(まつ)る (『山中人饒舌』)

154p

青木木米が殿村という者に宛てて出した天保三年十二月十六日付の書簡ですが、原図を挙げないと脱字が分かりません。(『平安名陶伝』)

初真銘煎茶。一壺進上申謝。寒気御見舞候。此茶愚老社中ニ而第一品候。煎之手段。水一瓶、茶是程。蒸手段候。湯之度開松風音。未烹此時投茶。暫事莫。次茶待茶葉沈瓶之底。配合茶鍾。得煎之度其味甘露者也。

【訓読】

「初真」たる銘の煎茶、一壺進上し申謝す。寒気御見舞に候。此茶は愚老の社中にて第一品に候。

之を煎じる手段。水一瓶に茶は是程なり(※図あり)。

蒸す手段に候は、湯の度(ほど:温度)は松風の音を聞きて、いまだ烹(煮)らざる此時に茶を投ずれば、暫く事莫し。次いで茶は茶葉が瓶の底に沈むを待ち。茶鍾(茶碗)に配合す。煎ずるの度(ほど)を得れば(修得すれば)其の味、甘露たる者なり。

157-158p (『山陽先生題跋』)

茗壺之作。作於煎葉。而鼎鐺皆廃。如彼龔春時大彬等所作。価比拱璧者。時変使然。如此間木米擅其技。取其風韻雋雅、不必適用也。余謂、鼎無流、壺有吻。故在今湯候、不復可 説蟹眼魚眼。當換之曰鼠尾狐尾。

【訓読】

茗壺の作は葉を煎ずるに作りて、鼎鐺も皆廃す。彼の龔春、時大彬等(中国名匠)の作る所の如き価、拱璧(高値)に比するものは、時変の然らしむるなり。此の間、木米の如き、其の技を擅(ほしいまま)にするは、其の風韻の雋雅なるを取りて、必ずしも用に適(かな)ふにはあらざるなり。

余、謂へらく、鼎は流すこと無く、壺には吻(注ぎ口)有り。故に今の湯の候(ほど)に在りては、復た蟹眼魚眼(沸騰温度)を説くべからず。當に之に換ふるに鼠尾狐尾(注ぐ量)を曰ふべし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?