宮城大学学務課DXやめました

執筆者:山崎拓哉(宮城大学学務課)

昨年度記事のリンクはこちらから

こんにちは。宮城大学の山崎です。中途入職4年目の32歳の学務課所属の若手職員です。現在も変わらず授業改善の企画やFD・SDの企画、学務管理システムの運用、ラーニングコモンズの運営と幅広く従事しています。そして昨年度に引き続き「事務手続きのDX化」と思いきや、DXをやめて?取り組んだ内容を書いていきます。

1.これまでの振り返り

昨年度1年間各自の情報収集やスキルアップにより、学務課教務に関する学生とのやりとりは、成績に関するものを除きほとんど電子化され、職員の働き方も2年前とは様変わりしました。(させました)。そう、電子化なんです。我々が取り組んできたのは結果的に電子化だったのです。昨年度からの取り組みや新年度対応も落ち着いた頃、ふと思い返してみました。

学生が欲しい情報集めた場所が欲しい → MYUpediaを作成し、学生の情報を集約

→学生の問い合わせを減らし、対応内容も統一できたことで、サービス向上へ繋げた

紙の履修取消届をformsにした → 学生の申請負担を減&職員の見落としも削減

学内の落とし物をMYUpediaで見れるように → その為の来学を無くした&個別対応の負荷削減

紙の学生記録を無くし、入学前にformsで集約 → CRMに集約して可視化

→学生に寄り添った対応を可能に

以上の例を挙げても、それぞれの事例だけでは「電子化」にとどまるわけです。

そこでまだまだ業務変革やトランスフォーメーションには程遠いと感じた宮城大学学務課としては、DXという魔法の言葉を使わなくなったのです。

2.DXって何だ??

昨年度から足りない頭と手を動かして試行錯誤しながら小さなところから業務フローを変えてきました。そこで私の考えるDX・業務改善を進めるうえで念頭に置いていた考え方は以下のとおりです。

①現状の業務フロー&問題点を洗い出す。

②本当に必要な最低限「どうありたいか」を定義する。

③ここまでの内容を隣の人や課員に共有して意見聴取

④プロト作って検証

⑤展開

⑥レビュー取って効果の確認

1)2)

以上の①〜⑥を実施することで、実施の前後では明らかに業務フローが変わるかと思いますし、

これで得られてやっとトランスフォーメーションになるのだと思います。

※デジタルを介さなくても適用できる表現と思いますので、敢えてデジタルと記載していません。

ここまで書くと、

「え、その定義だったら十分できてるじゃん」「これで何がダメなの??」と思うかもしれません。

それでは何が足りなかったのでしょうか・・・

3.課員の心をひとつに

DXってとてもキャッチーで便利な言葉ですよね。ちょっとしたノーコードやローコードの一工夫で「私、DXできた!!」「◯◯使えるようになった!!」「あれもこれもぜーんぶハンコ無くしてformsにしちゃったもんね〜🎵」

という言葉を聞いてこれはまずい!!と思ったわけです。

果たしてそれは「どんな業務」で「何に困っていて」「どう解決したかった」のでしょうか。

困っていることが無ければ今のとおりでもいいし、他の業務に目を向ければ良いですよね。

そこで、今更ながら職員が向かう方向だけでも合わせねばということで、学務課+興味のある職員を募ってSDを企画しました。

4.学務課SDのはじまりはじまり〜

8月〜9月の学生の夏休み期間を利用し、4回+補講1回にわたってワークショップ形式で実施しました。とはいえほとんどが学務課職員で他課の職員といっても学務課OB・OGがほとんどでした(笑)

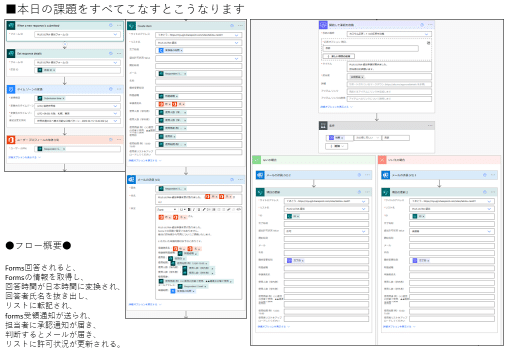

事前のアンケートで現状業務で困っていることを挙げてもらって、できるだけ共通の話題で手を動かせるように各回に課題を設け、Microsoft365のforms、SharePoint、Power Automateを使った演習を行いました。事例は施設予約の申請〜自動承認フローです。各回の演習は各人が実際に手を動かして演習して体得する機会を設けたいという意味合いでした。それよりも初回のSDで私の持論がほとんどですが、「2.DXって何だ??」に書いた考え方や普段の職員の業務を一例に取り上げて、「こんなことしてませんか?」と問いかけてみるなど、各人の業務の現状を知ってよりよくできるのではといった、動機づけの機会にできたのが一番大きな成果だと感じています。私みたいな若手職員が話題提供という形でやっていますので、参加の敷居はかなり低く、50数人の職員中20人と半分近い職員に参加していただいて、業務繁忙の中、この時間だけでもお茶っこ飲みながら隣の人とワイワイ話がながら普段の業務を見つめ直す良いきっかけになったのだと考えています。

5.SD後とこれからのこと

幸いSDでは宮城県からの派遣職員や総務や財務系の職員も参加してもらって、広く浅く交流しながら実施できました。「今までの SD とは違い、こちらも手を動かすので、知識が身につきやすかった」「今回の SD を受講したことで、自分自身でも改善の取組ができればという思いを持つことが出来ました」「現業務でも改善できそうなこ とがいっぱいありそう」と嬉しいコメントをいただき、各人のきっかけになり、これからの業務の一助になったのかなと思います。中でも、参加者から「今これで困っていて、あの時教わったこれを使えばうまくできますかね?」といった相談が増えました。またありがたいことに他大学様からも「一緒にSDやりませんか?」という声をいただいております。繰り返しになりますが、私自身メーカー出身の若手職員でDXやデジタル技術にはかなり疎いです。そんな中これまで培ってきた改善の考え方が生きていると感じているので、今後も変わらず楽しみながらかつ「本当に必要なものは何か」を問いながら「DX再開しました!!」と言えるように取り組んでいきます。

参考文献

1)八重樫理人「香川大学「DXラボ」の業務システム内製開発」IDE現代の高等教育 No.653大学職員の業務改革2023年8-9月号 p32-36

2)(株)OJTソリューションズ「トヨタの現場力 生産性を上げる組織マネジメント」p182