秘仏の三面六臂大黒天を再建リデザインします(功徳を積み幸せを)

三面六臂大黒尊天を復建とリデザイン

「大黒天」といえば、

日本では七福神の一柱としてよく知られている神様です。大きな袋を背負い、打ち出の小槌を手に持ち、米俵の上に乗っている姿を、どこかで見かけたことのある方も多いのではないでしょうか?

それに対して、「三面大黒天」には3つの頭があり、見慣れている七福神の大黒天とはやや姿形が異なります。国内では、天台宗の開祖である僧侶の最澄が、三面大黒天の仏像を祀ったのが信仰の始まりと伝えられています。伝説によれば、最澄が三面大黒天と思わしき仙人と出会い、台所の神様としてお祀りしたようです。比叡山延暦寺にある大黒堂には、御本尊である「三面六臂大黒天」が祀られ、大黒信仰の発祥地として知られています。三面大黒天の3つの頭部は、それぞれが大黒天・毘沙門天・弁財天のものです。毘沙門天と弁財天は、いずれも大黒天と同じく七福神の神様として知られています。広く信じられている神様が合体した三面大黒天は、非常に強いご利益があると言い伝えられ、戦国武将の豊臣秀吉が信仰していたことでも有名です。そんな三面大黒天の中心となる大黒天は、インドのヒンドゥー教において「マハーカーラ」と呼ばれる神様でした。マハーカーラは、ヒンドゥー教の最高神であるシヴァ神が姿を変えて現れた神格のひとつだと信じられています。全身が黒く染まり、憤怒の表情をしているのが、マハーカーラの特徴です。マハーカーラという名前には、「マハー=大」「カーラ=黒」という意味があり、ここから大黒天という名前がついたといわれています。なお、豊臣秀吉が信仰していた三面大黒天の仏像も、全身が黒いのが特徴です。戦国武将として後世に名を残すほどのご利益から、“出世守り本尊”と呼ばれています。

インド密教・チベット仏教

チベット密教における憤怒相の大黒天(マハーカーラ)

シヴァ神のマハーカーラがそのまま密教に取り入れられたため、初期の大黒天はシヴァと同様に四本の手に三叉戟、棒、輪、索をそれぞれ持った像として描かれた。さらには、ブラフマーとヴィシュヌをも吸収していき、ヒンドゥー教の三神一体(ブラフマー・ヴィシュヌ・シヴァ)に対応した三面六臂の憤怒相の大黒天(マハーカーラ)も登場した。

後期密教を継承したチベット仏教では、大黒天(マハーカーラ)の像容は多彩であり、一面二臂・一面四臂・一面六臂・三面二臂・三面四臂・三面六臂などがある。(シヴァに由来しながらも)シヴァとその妻パールヴァティー、もしくはガネーシャを踏みつけてヒンドゥー教を降伏させて仏教を勝利させる護法尊としての姿が主流となった。チベット・モンゴル・ネパールでは貿易商から財の神としての信仰を集め、チベットでは福の神としての民間信仰も生まれた。

三面大黒天の特徴とご利益

三面大黒天像には、三面二臂で3つの頭部と2本の腕を持つ仏像と、三面六臂で3つの頭部と6本の腕を持つ仏像があります。大黒天・毘沙門天・弁財天という七福神の三柱が合体した珍しい姿をしているのが特徴です。毘沙門天は武将の姿をした七福神で唯一の武神であり、弁財天は才能や美貌を司る女神であり、いずれも七福神としては財運のご利益が信じられています。大黒天の元となったマハーカーラのような憤怒相のほか、七福神の大黒天のように穏やかな表情をしたものもあり、さまざまな仏像があります。マハーカーラが漆黒の肌色をしていることから、三面大黒天も全身が黒色に彩色される場合が多くあります。三面大黒天像のご利益としては、子孫繁栄や商売繁盛などが信じられています。また、豊臣秀吉の出世守りであったことから、開運や出世祈願のために願掛けがなされる場合もあるようです。

豊臣秀吉と三面大黒天の関係

戦国武将の豊臣秀吉は、日本史上で広くその名を知られる武将であり、たいへんな出世を遂げたことでも有名です。若い頃の豊臣秀吉は、恵まれていたとは言い難い境遇にありました。そこから“天下人”と呼ばれるまでの偉業を達成した背景には、実は三面大黒天の信仰があったのです。京都府にある寺院の圓徳院には、豊臣秀吉とご縁のあった出世守り本尊である、三面大黒天が祀られています。圓徳院は、豊臣秀吉の妻である寧々様が終焉を迎えた地でもあり、秀吉の没後にこちらで余生を過ごしたようです。毎月3日には縁日が行われているため、ぜひ三面大黒天へお参りしてみてください。

神仏習合・神道

日本においては、大黒の「だいこく」が大国に通じるため、古くから神道の神である大国主と混同され、習合して、当初は破壊と豊穣の神として信仰される。後に豊穣の面が残り、七福神の一柱の大黒様として知られる食物・財福を司る神となった。室町時代以降は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」の民族的信仰と習合されて、微笑の相が加えられ、さらに江戸時代になると米俵に乗るといった現在よく知られる像容となった。現在においては一般には米俵に乗り福袋と打出の小槌を持った微笑の長者形で表される。

袋を背負っているのは、大国主が日本神話で最初に登場する因幡の白兎の説話において、八十神たちの荷物を入れた袋を持っていたためである。また、大国主がスサノオの計略によって焼き殺されそうになった時に鼠が助けたという説話(大国主の神話#根の国訪問を参照)から、鼠が大黒天の使いであるとされる。

春日大社には平安時代に出雲大社から勧請した、夫が大国主大神で妻が須勢理毘売命(すせりひめのみこと)である夫婦大黒天像を祀った日本唯一の夫婦大國社があり、かつて伊豆山神社(伊豆山権現)の神宮寺であった走湯山般若院にも、像容が異なる鎌倉期に制作された夫婦大黒天像が祀られていた

三面六臂大黒天をリデザインする意義

ご縁があって、Nalanda学苑の真神山の参道途中に三面大黒天をご安置することになりました。この霊山には神が宿るといわれている極秘のパワースポットで、その山頂ではすでに虚空蔵菩薩の如来堂が最新テクノロジーを駆使して建立をすることになっています。

そのような神聖な場所に我々が三面大黒天の御神体を安置するための塔を建設できることは、運がいいとしか言いようがない。

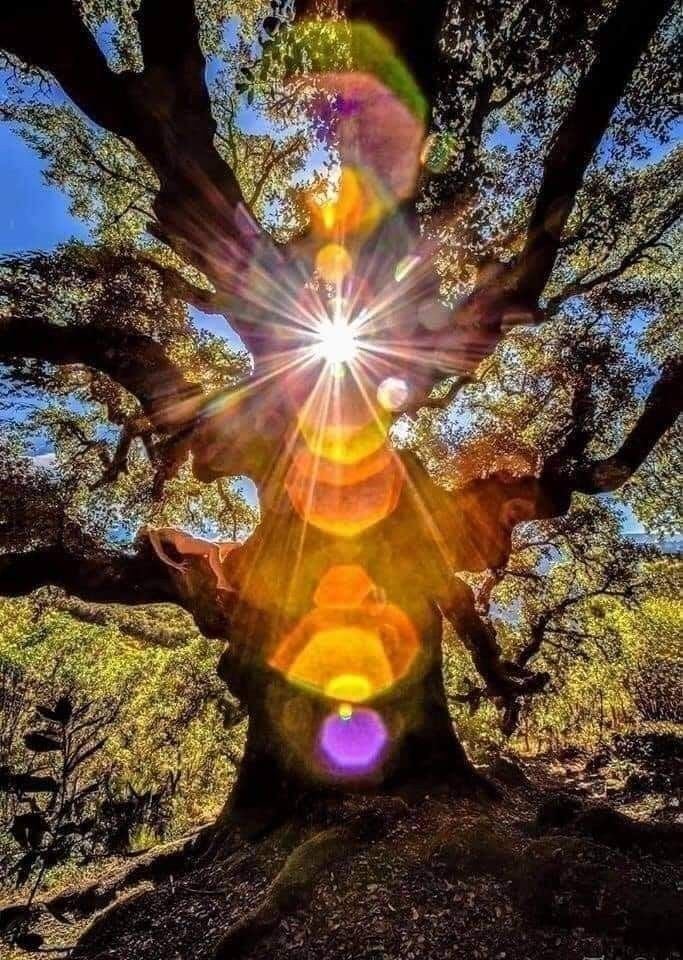

神社仏閣はステンドガラスですべてつくり光の反射で化身が浮かび上がる幻想的なデザインにする予定です。

続きは、会員サイトにて

ここから先は

Syncreeate Collecive Academy

2144年9月22日に私たち組織が目指す人類、地球、宇宙、11次元につづく壮大な計画(Handred Clubの未来計画参照)を実現するま…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?