『蛇抜け』の旅

「ちいさがた未来民話研究会」の活動が始まります。

昨年までの海野町民話研究会でも一般参加イベントとしてフィールドワークの活動がありましたが、実はイベントに向けた下準備や手探りでのリサーチが濃厚…ということで、今回からレポート的なご紹介をしてみたいと思います。

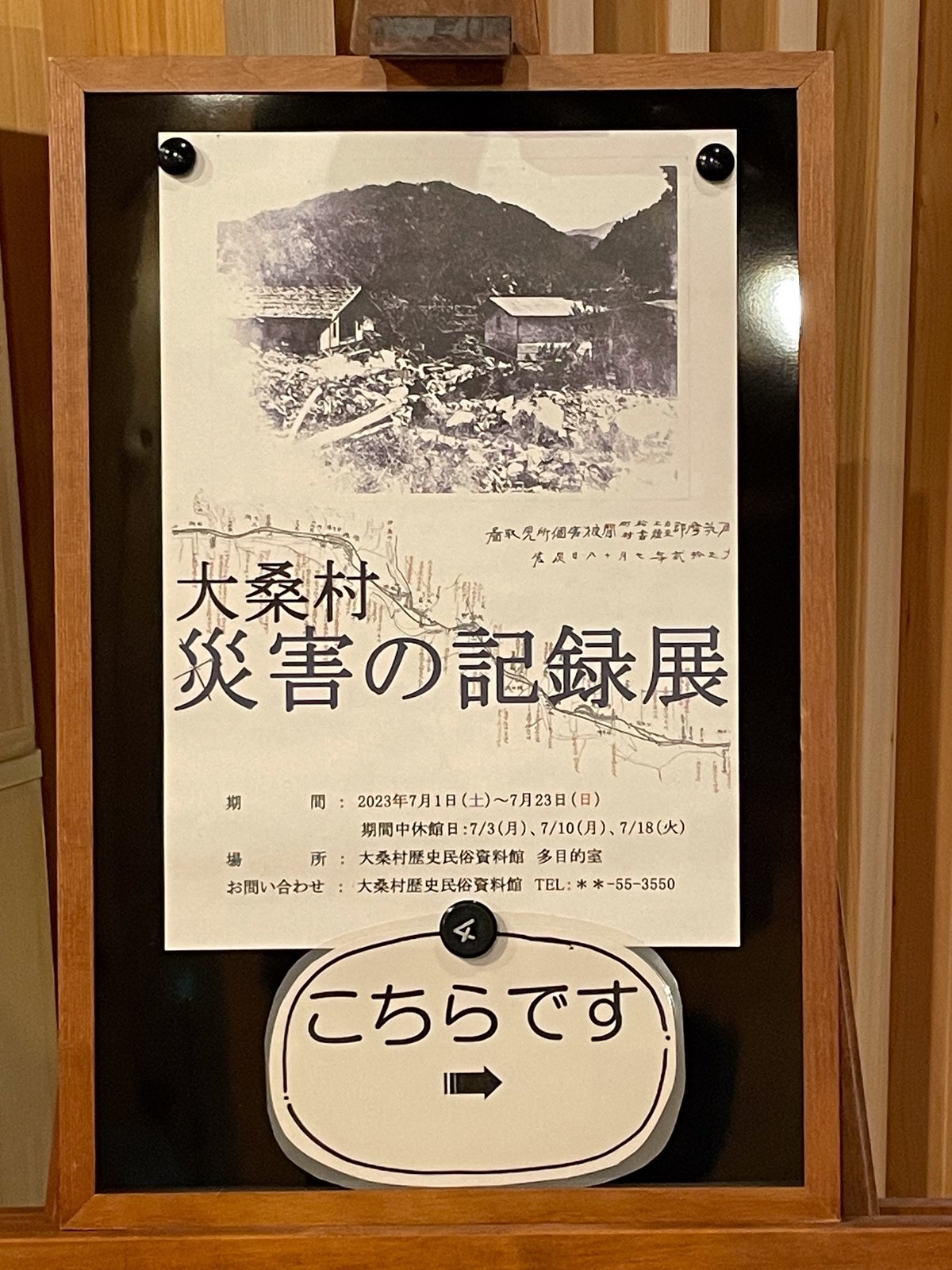

その第一弾が『蛇抜け』。昨年も一般参加イベントの第一回に演劇の形で紹介されたお話です。とはいえ、『蛇抜け』自体が土石流を表す言葉なので、この民話には様々なバリエーションが存在する。なので、今回は大桑村の歴史民俗資料館での企画展示を糸口にしつつ、お隣の南木曽町にも足をのばしてみることにします。

この二つの町村があるのは木曽谷の南端。島崎藤村の『夜明け前』の舞台である馬籠宿があった山口村(当時)が2005年に岐阜に併合されて以来、妻籠宿を有する南木曽町が岐阜との県境になります。大桑村はさらに長野県側。

大桑村民俗歴史資料館では、村誌を始めとした大正12年の大水害の記録と合わせて、地元の有志が採取した民話集も展示されていました。部屋自体は広くないものの、思いのほかの情報量。特に目を引いたのが、当時の信濃毎日新聞でした。信濃毎日新聞とは、県外に暮らす私の父がウェブ購読するほど県民にとって唯一無二の存在。が、大正時代の信濃毎日新聞は内容が世俗的で、まるで週刊誌のようでした。そのギャップに驚きつつ、こういった大衆の噂話やゴシップこそが民話の原点なのでは…と想像が膨らみます。

資料館の次は、展示でも写真で紹介されていた供養塔と記念碑を訪れました。水害現場である供養塔は比較的すんなり見つかりましたが、記念碑の方は目印がなく、役場で教えてもらいました。有難い。

そして、南木曽町に移動。

昭和28年の被害者の慰霊碑である「悲しめる乙女の碑」に向かいました。災害は比較的最近ですが、石碑に刻まれた郷唄が、時代に左右されず長く伝えられてきた教訓を教えてくれます。

次に、石碑と同じ天白公園内にある桃介橋を渡り、木曽川を見下ろしてみます。この桃介とは人名で、大正時代の木曽谷で水力発電に尽力した人物。当時はこの橋を発電所開発のトロッコが並走していたとのこと。当時、新たな産業として盛り上がっていた水力発電所の工事現場こそ、先程の大桑村の水害被害が甚大だった場所でもある。そんな物事の二面性を感じます。

そんな中での感想は、月並みながら足を運んで分かることが大きいということ。事前に文章で読んでいたはずでも、その存在を自分の目で認識すると優先順位が変わってくるものですね。

災害の背景について、昨年の演劇では過度な森林伐採が原因のように受け取りましたが、この旅で目にした民話では殺生を戒める蛇の祟りのように読めます。加えて、展示の新聞をよむと当時は当たり前だった民族差別の気配が見え隠れする。

一方で、実際の山に目をやると、蛇のように白く見える地崩れが確かにあるものの、人の手が届かぬ位置でも起きている。果たして人がどうこう出来るものなのか?

そんな具合に、同じ災害への印象が二転三転しました。これはさらに深堀りが必要そうです。

帰り道、木曽福島の道の駅で、厚い雲に隠された御嶽山の方角を見ながら、ソフトクリームを堪能しました。後日、たまたま目にした信濃毎日新聞によると、その日に御嶽山噴火の慰霊登山が行われていたとのこと。近頃のYouTubeには御嶽山被災の体験談の解説動画なんぞもある。そこにもいくつかの教訓があり、知恵がある。それも現代の民話に至る道かもしれないと感じました。

それにつけても、足を運ぶことで入ってくる情報は膨大でキリがない。桃介橋の福澤桃介は福沢諭吉の娘婿。と同時に、松井須磨子とならぶ日本初の女優である川上貞奴の囲い人であり、『帝国劇場』の会長でもある。これは、今後の演劇公演に向けて何やら暗示的…というのは、また別のお話。

とかく、よい始まりの旅でした。

文 としえ

令和5年度 信州アーツカウンシル助成事業

ちいさがた未来民話研究会

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?