#9 Media Studies) 時代観を考える:知性を追い求める人間を諦めて以降

知的生産が絡んではもう勝ち目はない.知性を追い求めることの諦めがつくシンギュラリティがはやくもきている.

イメージのために理論を学ぶ,違うんだ,イメージが迫り出してくる.

音楽,むしの形態,画像,動画など静的パッケージは生成の方が消費よりはるかに速い,それでも消費しますか?

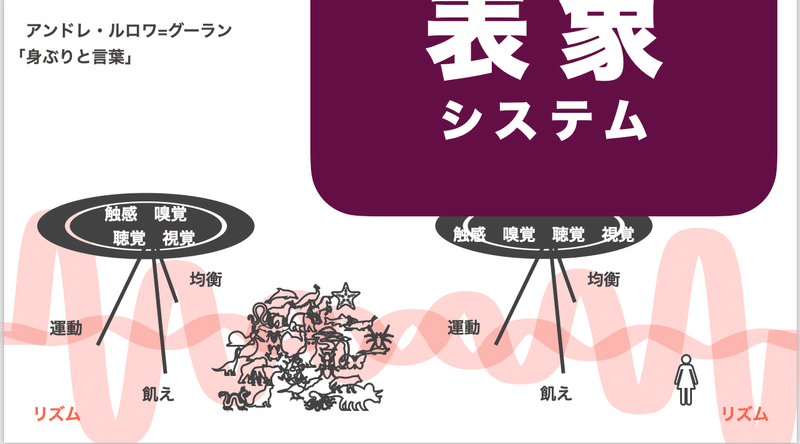

人類学者ルロワ=グーランはホモ・サピエンスの数千年来の賭けは時間や空間を組織することだといった.虫や他の動物にとって空間とはもっと身体的な得体の知れない何かだと.

他の動物やアウストラロピテクスなどの原人とホモ・サピエンスは大して変わらない ハードに(感覚器も行動も生理も)影響を受けるし生の営みにおけるバランスのとるタスクも共通して背負っている.ただその上に巨大な表象のシステムが乗っかっていることが特異だと主張している.今,外在化された表象のシステムがホモ・サピエンスの営む表象のシステムを凌駕する事態になっている.それゆえホモ・サピエンスはその存在が狩られ,「大して変わらないある種の動物」になることに.

表象のシステム→静的パッケージの生成,時空を組織する営み→静的パッケージの動的変容,なるほどつながる.

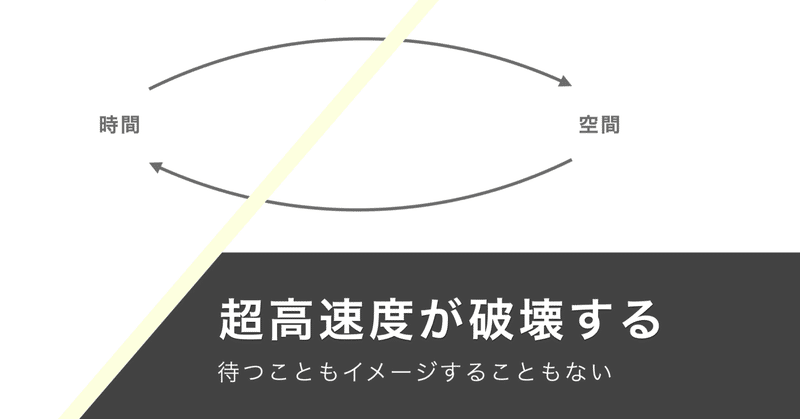

絶対的な速度が時空という静的パッケージを破ったといったのはポール・ヴィリリオ.破ってどうなったか,一瞬で終わる時間,一瞬で終わる空間,それは動的の極限的振る舞いだろう.出来事に圧倒的に先行するのは速度,光はそんな速度の影のようなものという.絶対速度あれ,そして光あれ,この順番だ.そしてそこではインターバルでなくインタフェースに重きが置かれるようになる,と.

イメージを獲得する知的活動の必要はない,それらは当の対象の側からプロンプトや生成系AIというインタフェースを中継して迫り出してくるから.

一方でジャン・ボードリヤールは気になることを言う.モデルの先行する世界に生きていると言う.「先取り,先行,短絡,モデルと事実の混乱」,シミュレーションは実在でなく真実そのものであり,それは別のものだ,シミュラークルだ,と主張する.インタフェースはシミュレーションだ.例えば画像.画像というシミュラークルの4段階を彼は語る:

画像は一つの奥深い現実の反映だ。

画像は奥深い現実を変質させる。

画像は奥深い現実の不在を隠す。

画像は断じて,いかなる現実とも無関係。

実在は想像の余地に宿る,それがあってこその実在だという.だから,シミュレーションは,インタフェースは,実在でない,真実そのものであり,それは模倣したかった実在とは別のものだ.

アインシュタインはどうであったか,光と速度,さらに進んで波動と粒子にまとめ上げたコンセプトは何だったか.量子という方向性は現代物理学者らに匙を投げさせている.数学信仰への登竜門をくぐることから始めるしかない.

自分の話をすると,最近になって自動化された実験系の味をしめた.感じられるようにすることが大事だと思って感覚器の刺激を制御する応用研究をしていたら,イメージされることが進捗になっていることに気づいた.そして今,「イメージされる」ようになることさえ自動化されるという.自動化の味は肩の荷が降りたような味だ,適当に言うと「気持ちいい」.この感じなら適応できるはずだ.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?