養護老人ホームや有料老人ホームでもBCPは必要?

全ての介護保険施設では、令和6年からBCP策定が義務付けられました。特別養護老人ホーム(以下特養)や介護老人保健施設(以下老健)など、介護保険施設といわれる入所施設では、要介護高齢者の命を守るため、日ごろから災害への備えをおこなうことは、もはや当然と言えるでしょう。しかし、介護施設ではない養護老人ホームや有料老人ホームにおいても、実際は要介護高齢者を24時間ケアしているので、災害対策は重要といえるでしょう。

今回の記事では、介護保険施設以外の老人ホームでもBCPは必要か?という疑問について、国の通達文書を紹介しながら解説していきます。

老人ホームの種類

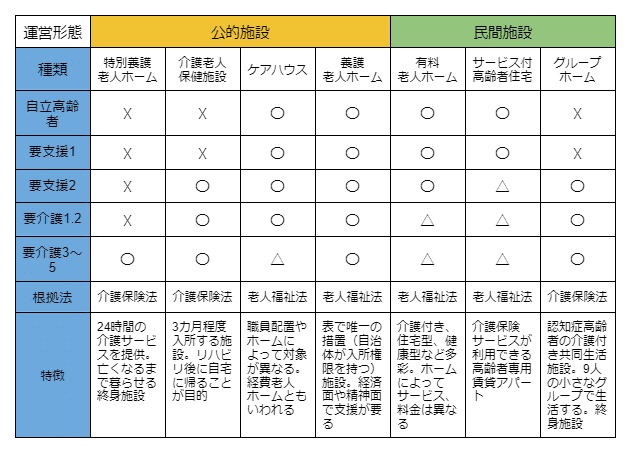

老人ホームと一言でいっても、介護保険で利用できる公的な施設から、民間が経営する老人ホームまで様々な種類があります。また、サービス内容も要介護高齢者への身体介護から趣味活動やリゾート設備まで、その生活スタイルは多種多様といえます。

下の表は一般的な老人ホームの特徴と対象者をまとめたものです。

これを見てもわかる通り、老人ホームといっても暮らしている人の心身状態や目的、入所期間は全て異なることが分かります。

国の見解は?

BCPの策定が義務化されたのは、介護保険法に基づく介護事業所です。入所施設である特養や老健、グループホームでは令和6年4月から策定が義務化され、未策定の場合は報酬が減算されるほど厳しい対応がとられます。

とはいえ、高齢によって日常生活の一部に何らかの支援が必要な人は、介護保険施設以外でも暮らしているのが現状です。

そこで国は、自治体担当課宛に介護施設に準じた基準で運営されている養護老人ホームや軽費老人ホーム、有料老人ホームに対しても、災害対策について監督・指導するよう通達しました。

令和6年3月の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で次のような内容が示されています。

❝ 特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けていない養護老人ホーム、

軽費老人ホーム及び有料老人ホームについても、介護サービス事業者同様、

BCP の策定等について、基準上の義務付け等がある点に注意されたい。 ❞

つまり、自治体担当課では介護保険施設以外の高齢者施設においても、自然災害などで事業がストップしないよう、あらかじめBCPが整備されているか確認しておいてください、と発信されたのです。

養護老人ホームにもBCPは必要

養護老人ホームは特養と名称は似ていますが、その根拠法や対象者は異なります。一般的に特養は要介護状態になった人が施設と直接契約して入所しますが、養護老人ホームは「環境上の理由や経済的な理由によって、対象者が⾃宅で生活できない」と市区町村長が判断した場合に限り⼊所措置がおこなわれます。全国の養護老人ホーム数は平成30年調査で952施設、56,638人の高齢者が入居しています。おおよそ二つの市町に一つ設置されていることになります。<参考:第1回住まい支援の連携強化のための連絡協議会 資料10|厚生労働省>

筆者の社会福祉法人でも養護老人ホームを運営しており、要介護認定を受けてヘルパーやデイサービスを利用している人が、定員50名の約半数いらっしゃいます。

つまり養護老人ホームでも、特養と同じように介護が必要な人がいるので、たとえ自然災害に見舞われても簡単に業務を停止することはできないのです。

なお、課長会議にて示された基準上の義務付けとなる根拠を紹介しておきます。

「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」が義務付けの根拠です。その中で災害発生時での業務継続について次のように定められています。

❝(業務継続計画の策定等)

第二十三条の二 養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (令三厚労令九・追加) ❞

有料老人ホームにもBCPは必要

有料老人ホームは高齢者が暮らしやすいように、食事や介護(入浴・排泄・食事)の提供、洗濯や掃除、健康管理をサービスとして提供している施設です。令和4年6月時点で全国の15,928施設が有料老人ホームとして登録しています。

特養とは異なり、民間企業やNPO法人でも運営できるので、高齢者の様々なニーズに対して、創意工夫を凝らした老人ホーム運営が特徴といえるでしょう。

令和3年4月1日に国から都道府県、市長村長に発出された「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」には、有料老人ホームへの標準指導項目でBCPについて、以下の点が確認事項として示されています。

非常時の体制で早期の業務再開を図るための「業務継続計画」を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること

職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

まとめ

以上のように、介護施設でなくとも老人ホーム全般においてBCPの策定は必要です。また、BCPの有無だけでなく職員への周知や訓練、研修についても介護事業所と同様効果的で実効性のあるものでなければなりません。

令和の時代にはいり、介護施設に限らず災害弱者といわれる高齢者が多く暮らしている施設においては、災害に対して日頃から備えをしておくことはもはや当然といっても過言ではありません。

執筆者: 柴田崇晴

日本介護支援専門員協会 災害対応マニュアル編著者

BCPの策定には「CloudBCP」訓練までサポート!

CloudBCPはBCPを最短5分で策定できるWebサービスです。現在、介護・障害福祉に特化したBCP策定機能を提供しています。また、トレーニング機能を始めとする運用機能や、安否確認機能などもアプリの中で使え、BCP活動を完結することができます!

最初のBCPをとにかく簡単に作り、その後の訓練を通して見直していく事が、実践的に使えるBCP活動には不可欠です。無料デモを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

・本記事はCloudBCPブログの転載です。

https://www.cloud-bcp.com/posts/p_4NJGR5

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?