【2025にFinal を受ける方必見!】 IBDP Chemistry SL/HL で学ぶこと

皆さんこんにちは!猫楽です。

2025年にfinal examを受ける代の方々も本格的なDPが始まって数ヶ月たちましたね。PRE-DP期間よりも、課題が増え、選択科目の影響で友達と交流する機会が減ったりなどしているでしょう。私も、DPが始まって乗り越えなきゃいけない壁(6個のIA、EE、TOKエッセイ・展示、CASなど)がPRE時代よりも増えていて、完全に途方に暮れています。

さて、本題ですが、今回はIBDP のChemistry SL/HL のシラバスやどのようにして評価されるのかを解説していきます。

評価項目について

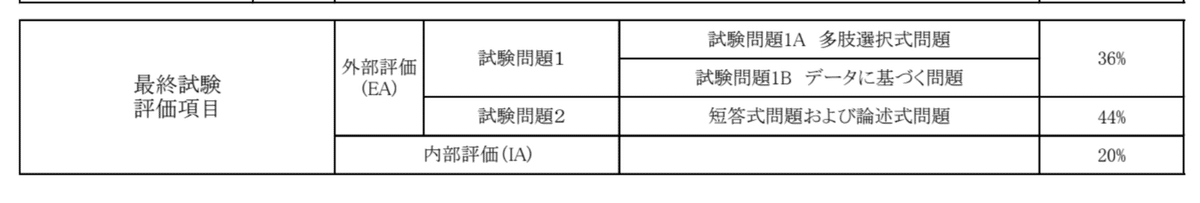

基本、IBDPの科目は、外部評価(EA)と内部評価(IA)が合算されてスコアが出る仕組みになっています。2025年の最終試験評価項目の比率は以下のようになっております。

外部評価は、実際にfinal exam当日にやる試験で、IBが指名した試験管によって採点されます。試験管は、マークスキーム(模範解答)を参考にしPaper1・2の採点を行います。

一方、内部評価は指導している学校の先生により、評価されます。化学SL/HLの内部評価は、例年と変わらず、生徒自身が実験をし、それをレポートにまとめるという形式となってます。外部評価の試験と違い、一定の時間をかけることができやり直しが効きますが、長期にわたる課題のため、計画を立てる必要があります。

例年のカリキュラムから変わったことと言えば、外部評価のPaper3がなくなったことくらいです。HLを履修している方にとってはかなり朗報ですね〜。

シラバスについて

以下の図が、化学SL/HLで学ぶ単元を表した2025年度版シラバスです。図から、読み取れる通り生徒は20以上もの単元を学びます。(SLは21、HLは22)また、履修する授業時間数がSL/HLで70時間も異なります。

から引用

最後に・・・

IBDP の化学は、同じ理科科目の物理や生物と比べ、数学力や暗記力のどちらかに特化してれば良いわけではなく、どちらもそこそこできないと厳しい科目です。言わずもがなですが、IBの化学の特性として、物質の変化について原子のレベルで何が起こっているのかを追究していくので、かなりマクロな視点とミクロな視点から物事を見ていくことが非常に求められます。

しかしながら、化学が焦点を置く物質の変化などは物理や生物などの科目にも学問の対象となっていて、必要な知識が科目間で重複しやすいです。そのため、生物や物理を履修している方々にとって、化学を履修することはいつか必ず己の役に立つでしょう。

では、また今度。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?