脳を焼き切る快楽装置としての電子音楽(30チャday15、日記19)

脳が焼き切れるほどの快楽を味わったことがあるだろうか。

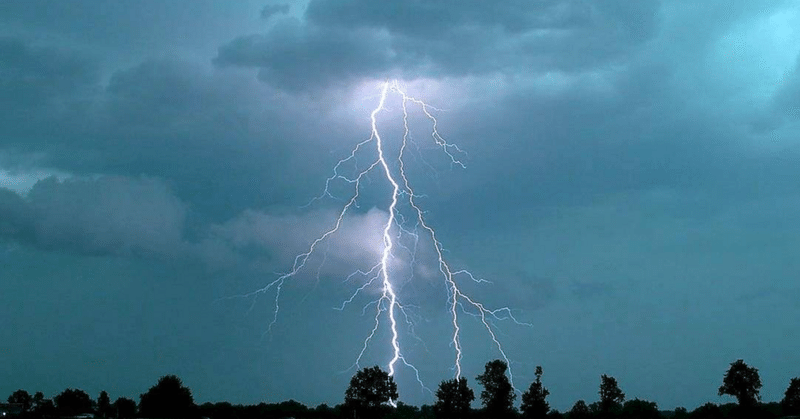

私は八年前くらいに友人と行ったサマソニで、ヘッドライナーだったThe Chemical Brothers(以下、ケミカル)を最前線で聞いて、そのときは完全に頭がイカれていた(参考動画:多分このとき)。大音量の電子音が稲妻のように皮膚を体内を駆け巡り、会場に充満した音楽を媒介に世界が溶け合い、自他の境界が失われた状態。心臓の鼓動の代わりに音楽が鳴っているような。

ケミカルに代表される、ビッグ・ビートという音楽ジャンルにはそうさせるポテンシャルがある。今でもおかしくなりたいときは、ヘッドホンから爆音でケミカルを流しながら一人で踊るということをやっている。人間には時として、ほとんど狂気と言っていいような状態がガス抜きとして必要で、それは逆に健全なのではないだろうか。

最近の私のように、毎日TOEFLのために英単語を暗記し、英文を読み、英会話に挑んでいると、同じことの繰り返しにそのうち限界が来るだろう。さっきINTERNET YAMEROを聴きながらそんなことを思った。日常に刺激が足りなすぎるんだもの。

私が刺激ジャンキーになってしまった理由には、サマソニでの経験に加え、七年前の大事件が根底にはある。その事件によって私はたぶん鬱病とPTSDになり、ほとんど学校を休むかやめるべき状態だった。しかしせっかく美術史をやろうと決意した直後だったので、明らかに尋常ではない精神状態ではありながらも、学校を継続することを選んだ。学問によって救済される可能性に賭けたからである(あとは、何かに集中することで悲劇から目を背けようとした)。

この賭け自体が、復活できるかもう何もかも終わりか、といったほぼ極限の状況だった。無事に卒論を書き上げられるのか、それともダメになってしまうか。結果的に書き上げることはできたのだが、これがいけなかったかもしれない。本当にやばい状態から何かを達成したという喜びは、まさに脳を焼き切らんばかりの快楽をもたらした。特に卒論発表会でのプレゼンが1番興奮した。これ以降、私は普通の日常的刺激では満足できなくなり、無謀ともいえる状況に自分を追い込んでは、ギリギリの状態で何とかやり遂げるということを繰り返していた。

TOEFLのクリアという、退屈な過程が続く状態を乗り越えるには、刺激のコントロールが必要不可欠だ。興奮→鎮静→勉強→興奮→鎮静→……といったサイクルを自覚的に回すことによって、なんとか続けられると直観している。刺激ジャンキーであることをやめられるなら話は早いが、そうもいかない。勉強していないときは、電子ドラッグのような映画や音楽で合理的にストレスを発散すること。これが大事になってくるのではないだろうか。しばらくはこの方向性で模索してみようと思う。

なんだか文章が変だ。うまく流れを構成できない。もっと書きたいことはたくさんあるのに。疲れてるのだろうか。今日はもう寝よう。

追伸:上記の考えのもと、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』を見始めた。ビージーズの「ステイン・アライブ」が最高にクール。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?