相続 ~相続人~

こんにちは、今回は相続~相続人~について紹介したいと思います。

以前に相続基礎知識を紹介しましたが、今回は相続人のまとめとして、相続人になれる人と、相続できないケースを紹介して、相続への理解を少し深めていきたいと思います。

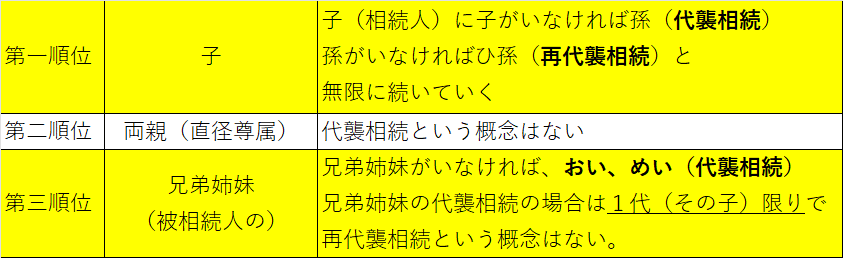

法定相続人の基本は下記のとおりになります。

第一順位 子について:実子と養子の関係

民法上の法定相続人においては、養子も実子と同様に子とされ第一順位となる。養子は、実親と里親両方の子としての法定相続人となる。

特別養子(実親との親子関係が終了する)は、里親のみの「子」として法定相続人となる。

但し、被相続人(亡くなった方)に実子がいた場合は、法定相続人になれる養子は「1人のみ」また実子がいなかった場合は、「2人」まで法定相続人になれる相続税上に決まりがある。

(なぜ、このような決め事があるのかというと、法定相続人が増えると相続税が安くなることになるので、このような決まりがある。)

第一順位:子について 摘出子と非摘出子

摘出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦より生まれた子。

非摘出子とは、法律上の婚姻関係がない、つまり内縁関係の男女より生まれた子。

相続分は、いずれも平等で第一順位の子となります。

第三順位 兄弟姉妹について 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹

全血兄弟姉妹とは、両親が同じ兄弟姉妹

半血兄弟姉妹とは、両親の一方のみが同じ兄弟姉妹

相続分は、半血兄弟姉妹の場合は、第三順位の全血兄弟姉妹の1/2になります。

代襲相続人

代襲相続とは、相続人となる人が、相続開始時に相続権を有していない(相続できない事由がある)場合に、その人の子が代わりに相続人となることです。

具体例

相続人 配偶者、第一順位:長男、 第二順位:次女(死亡)⇒代襲相続人 2人:孫①(次女の子)、孫②(次女の子)

相続分:配偶者:1/2、長男:1/4、 孫①:1/8、孫②:1/8

孫の計算式:1/2 × 1/2 × 1/2 =1/8

*子の相続分は、1/2です、それが、2人いるので、1/2 × 1/2 よって1/8です。

相続できない事由

・死亡 相続開始時に死亡している人

・欠格(けっかく)被相続人を殺した人、詐欺や強要で遺言を被相続人に書かせた人

・廃除(はいじょ)被相続人に虐待した人など、被相続人が家庭裁判者に申し立て相続人の権利を失わせる。

・相続放棄 相続人が、相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば、相続を拒否できる。

相続放棄における民法と相続税法上における違い

代襲相続が適応される事由

死亡、欠格、廃除は、代襲相続が適応され、その子が代襲相続することができる。

相続放棄は、代襲相続には適応されない。

相続の承認と放棄

相続開始を知った時に相続人は、被相続人の財産(資産・負債)を

「3ヶ月以内」に下記3つの選択肢を判断をすることになります。

1.単純承認:被相続人の財産をすべて(資産・負債)相続する。

3ヶ月以内に限定承認も相続放棄しなければ、単純承認をしたと認識される。 (要するに、何もしなければ単純承認となる)

2.限定承認:被相続人の財産のうち負債を資産で支払いが、まだ負債が残るケースにおいて、その責任を負わない方法。

相続人全員が家庭裁判所に申述する。

3.相続放棄

前述

近年、相続放棄を選択する方が増えている。「2021年の受理件数は、約25万2000件と11年間で5割増えていると言う、その主な理由は、借金を相続したくない、資産があっても遺産分割のトラブルを避けたい、被相続人と疎遠だっため相続に関わりたくない、というのが主な理由である。」

また、相続放棄の決断の前に相続財産に手を付けないこと。預貯金を使い込んだり、不動産を売却したりして相続財産を処分したと判断されると、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる。

さらに相続順位は法律で定められており、順位が高い相続人が放棄すると次の順位に相続権が移る。負債の返済義務も同様だ。例えば借金を抱えた故人に子供と兄弟姉妹がいた場合、子供全員が放棄すれば返済義務は兄弟姉妹に移ることになるので、自分で事前に次の相続人に伝えておくとトラブル防止となる。

今回は、相続人のまとめを紹介しました。

今回お伝えしたいこと。

ご自身、ご両親に仮に相続が発生した場合、代襲相続人となる方がいるのかイメージしておいては如何でしょうか。

また、相続の承認と放棄は、相続を知った時から3ヶ月です、短い期間での決断となりますので認識しておいてください。

最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。

こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、

個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。

よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?