基本的なドラムパターンまとめ②

ドラムパターンのまとめ、続きです。前回はバスドラ・スネア・ハイハットの3点セットをフルに使ったパターンを扱いました。今度は3つ揃っていない、1つか2つだけのおとなしめのケースについてみていきたいと思います。書籍などではあまり扱われることはないのですが、実際の曲中ではイントロや間奏の静かな入り、Dメロや落ちサビなどでいったん落ち着かせる場面などでよく使われるものです。

1つ使用(特定のレベルを提示)

まずドラム3点セットのうち(基本的に)1つだけを使う場合から。この場合については「どんな間隔で打つのか」で分類してみます。

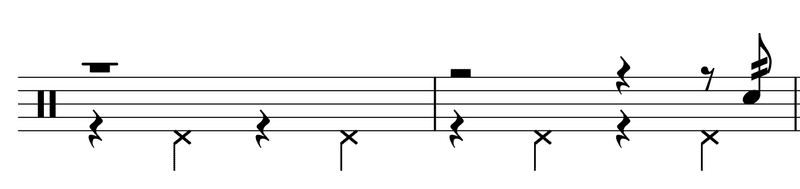

1)マルチプルレベル(2分以上)

2分、1小節、2小節、4小節…といった単位の大きなまとまりを示すように打つタイプ。拍子やテンポよりは、曲の大きな流れや構造を示すのが主な役割といえます。

(なおここの譜例では偶数拍のペダルハイハットを足してあります)

【1】バスドラ+クラッシュシンバルで大きなまとまりの頭を直接アピールする手法。最も派手で力強いです。

つい使いすぎてしまいがちですが、曲全体を俯瞰して適切な頻度、バランスで配置できているかは確認しておきたいところです。

【2】前置を伴ったバスドラのパターン。フロアタム+スネアもよくあります。大きなまとまりであればあるほど、予告として前置はあったほうがリスナーにも流れが把握しやすいと思います。

【3】ハイハットを前置部分でオープン、頭でクローズ。キレがあって洗練された印象。このように頭ではなく前置部分のほうだけを強調することでも大きな流れを示すことができます。ごく短いさりげないフィルといった感じで、通常の刻みの最中でもよく行われます。

【4】前置のハイハットを分割。これもある種のフィルといえそうです。3連符にしたり、ライドでも。滑らかで落ち着いた印象です。

【5】クローズドロールで、音量はごく小さく。これもフィル兼ゴーストノートという感じで、単独でよりもリズムパターンの中で隠し味的に使われることが多いです。

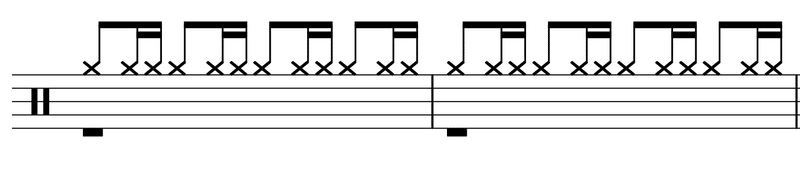

2)ビートレベル(4分)

4分間隔で打つパターン。メトロノームのように拍子、テンポを明示します。

【1】4分でハイハットペダルを踏む例。ドラムを徐々に登場させて盛り上げていく場合は、金物から入るのが一番さりげないと思います。

手でハイハットやライドシンバルを叩くことも多いですが、手は空けておいたほうがリアルでは小回りがきくというメリットもあります。

【2】バスドラもよくあります。「ドッドッ」という音色は鼓動の高鳴りを思わせます。

【3】偶数拍だけ打つことでも拍子は示すことができます。全部の拍を打つのではクドいというときには強拍から間引いていくと良いです。

【4】バスドラでも。バックビートですが、スネアではなく通常奇数拍がお約束のバスドラで打つと、ちょっと意表を突いた独特なノリが出ます。

3)ディヴィジョンレベル(8分以下)

8分、16分などの、金物による細かい刻みだけのパターン。ドラムというよりはタンバリンなどのパーカッションをシミュレーションしている感覚で組むといいかもしれません。

拍子をアピールするバスドラとスネアが無いため、音楽の時間の流れはほとんど静止しているように感じられます。

【1】8分刻み。刻みの間隔はメロディや他パートのグリッドの細かさとのバランスをみて決めていくのが良いと思います。

【2】オンビートの刻み。前進感があり、刻みでありながら拍子もアピールできます。

【3】オフビートの刻み。

【4】刻みというよりは、他パートのリズムを補強、装飾するように打つのも良いです(例曲は実際にはもう少し細かく打っています)。

2つ使用(1つ温存)

次はバスドラム、スネア、ハイハットのうち2つを使う場合についてみていきます。これは「どれか1つの出番を温存している」と考えていくのが良さそうです。

1)スネアを温存

スネアは一番目立つ音で、有無の違いが最も分かりやすく、温存されることが多いです。

拍子感はバスドラが最低限キープしているものの、まだ本格的には動き出していない、車で喩えるならアイドリングまたはクリープ現象のような状態。

ここにスネアが入ってくるとアクセルを踏んでちゃんと走り出したというような感覚ですね。

【1】基本の8ビート。スネアによる奇数拍・偶数拍の差別化がされていないので、浮き沈みがなく淡々と前進しているイメージです。

【2】細かい刻みを混ぜたパターン。全部「チッチキ」にせずに色々な刻み方を組み合わせたり、スネアも装飾的にであれば加えても。

【3】ダンスビートはスネアを欠いていても結構ダンスビートしていて、ノリの良さは変わらない印象。

【4】8ビートでバスドラが偶数拍のみの場合。バックビートのスネアをバスドラで替えているという見方もできます。

【5】16のオンビートでバスドラが偶数拍。やはりバックビートのノリで、全拍打つより軽快です。

【6】バスドラは動きをつけても良いです。下は3拍目先取にした例。クォータータイムのトレシーロっぽいリズムパターンが元で、のびやかでさりげなくノリが良い印象です。

2)ハイハットを温存

華やかな超高域をもつハイハットやライドシンバルを温存して、バスドラとスネアで拍子だけを打ち出すパターン。ちょっと落ち着かせたいけれど流れは止めたくない、スピード感、勢いは保ったままにしておきたいというときに良いでしょう。

エネルギーをまだ発散させず溜め込んでいる、そんなイメージに感じられます。

ここに金物も出揃うとパッと音域的、空間的な広がりが出て、華やかさ、賑やかさ、色彩がもたらされるような感じですね。

【1】シンプルな四つ打ちの金物抜き。もちろん前置や分割などでいじるのも良いです。

【2】1拍目先取の例。スネアはフラムにすることで、偶数拍を補強して拍子感を安定させる、音数の少なさを補うなどの効果があると考えられます。

【3】タムも織り交ぜると、音の高低やパンに動きが出て躍動感も増します。

【4】ハーフタイムなど他のテンポ感でも、もちろん可です。

【5】クォータータイム。スネアも温存したいときは、単純に抜くほかこのようにクローズドリムショットにするという手もあります。

【6】ダブルタイム。モータウンビートの例です。これでも十分ノリは良いですね。

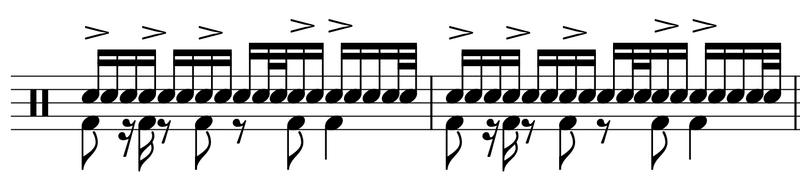

・スネアロール

ここでちょっと例外的ですが、通常のバックビートから金物を抜いたというよりは、スネア連打が主軸というのもありますね。

この種のドラムパターンには、何かが迫ってくるようなソワソワした緊張感、期待感が感じられます。

【1】スネアのみ。この例は裏拍にアクセントを置いたオフビートのノリで、さらに4拍目裏を前置で強調することで1小節としてのまとまりももたせています。もちろん強弱の付け方にはもっと色々なバリエーションが考えられます。

【2】オンビートでかつバスドラも拍頭を打つ、力強い前進感をもつパターン。これは歌モノよりはインストによく見られるかなという印象です。

【3】やや複雑なリズムでアクセントを置いていくパターン。スネアが複雑なぶんバスドラは四つ打ちで安定感を確保しています。

【4】フォワード・クラーヴェのリズムで、今度はバスドラもアクセントに合わせてサウンドを補強しています。クラーヴェ系や3:3:3:3:2:2のリズムはそれ自体まとまり感、安定感があって、このようなことがやりやすいです。

また非アクセントの部分を適宜分割することで緩急もつき、より躍動感が増します。

・タム刻み

もうひとつ、金物ではなくタムで刻むという手もあります。ツーバスなどとはまた違った重厚感があります。エネルギーを発散させず内向き、下向きに抑えこんでいるイメージがより強いかなと思います。

【1】8ビートの刻みをフロアタムにした例。バスドラは先取したり四つ打ちにすることもよくあります。

【2】シェイクビートのように16分を挟み込むのも定番です。ハイタム、ロータム、フロアタムの振り分け方によっても表情はもっと変わってきます。

3)バスドラを温存

どっしりしたバスドラの音を欠いている場合には、浮足立った印象、ソワソワした期待感などが感じられます。

ここに途中からバスドラが入ってくると重厚感、安定感が加わって、地に足がついて動き出したぞという感じになってきます。

生音系よりはエレクトロ系のジャンル、曲調によくみられ、四つ打ちのドラムパターンを元のことが多いです。

【1】ダンスビートのバスドラ抜き。まだ地に足がついておらず、どこか虚ろな印象です。

【2】16ビート。刻みはパーカッションパートに振り分けられていることも多いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?