組織開発が企業を変える

懐かしい話しですが、第二次安倍内閣において安倍首相が表明した"3本の矢"を柱とする経済政策のことを覚えていますか?

具体的には「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」を柱として、持続的な成長を目指すこの政策は少子高齢化・労働力不足の日本においては1人1人の労働生産性を高める、いわゆる働き方改革にも繋がってきますが、実際に社会はこの経済政策どおりに何か進んでいるでしょうか?

この働き方改革の最重要課題であった・・・

・長時間労働の解消

・非正規と正社員の格差是正

・労働人口不足(高齢者の就労支援)

ですね。

そこで今現在、企業が組織の課題に頭を悩まし「組織開発」に再び注目するようになっています。

「組織開発」とは競争力や福祉の面から会社組織を計画的に変革するために介入することを指すのです。

会社組織の持つ「意識」「考え方」「感じ方」「行動パターン」を変えて革新性や創造性を活性化したり、組織の病理を直すことが最重要課題ではないでしょうか。

かつての組織改革は企業をシステムと見立て、全体が環境に最適な状況に変革させることに企業は力を注いで来ましたが、実際にはどうでしょうか?

調査によれば、それゆえ実践者の質の問題もあり、「組織改革」への疑念が広まりフェイドアウトしていった経緯があります。

だが近年、「組織改革」から「組織開発」に見方は変わってきました。

日常の組織活動と、その変革における社員同士の対話と主体性を重視し、従来とは異なる「対話的組織開発」の考え方である。

この新発想は、「組織開発」に社員本位の視点をよみがえらせたと指摘であり、対話的組織開発は、社員同士の日常的なコミュニケーションや交流が実際の会社の活動などに共通の見方や解釈を与え、主体的な意味づけをすると考えています。

かつての上からの「組織開発」は、社員の理解を無視した押し付け的な変革論のやり方であった。

対話的組織開発は、社員が企業改革を「自分事化」する参画意識を重視すると共に社員たちが改革について話し合うことで意識を持ち、自分たちなりに意味付けし、実際のやり方を自発的に構築する動きであります。

この考え方は、社員たちが経営改革に腹落ちするやり方を重視していると言えるでしょう。

特に会社での働き方や生産性の改革には必要になってくることは、間違いないでしょう。

1.組織開発をするには

従業員同士の関係性への働きかけや、相互作用によって組織の成長を図っていくことを「組織開発」と言います。

“グローバル人材の育成”・“管理職の強化”・“女性従業員の活躍支援”・“若手従業員の早期戦力化”といった日本企業の抱える課題を解決する方法・取り組みの一つとして、注目されています。

「組織開発」は、1950年代から研究されている分野で、知見や手法も多岐に渡っており、「組織開発」の基礎的なノウハウや効果的に進めるためのフレームワーク、導入企業の成功例などについてご紹介します。

⑴組織開発とは

「組織開発」とは、人と人との“関係性”の変化や“相互作用”により、組織を変化させていくという考え方のことを言います。

人事領域では、従業員同士の関係性に働きかけることで組織を活性化し、一人一人の能力を引き出そうとするアプローチを指します。

「組織開発」を行うことで、“組織を取り巻く環境の変化に対応する”・“組織としてのパフォーマンスを向上させる”・“従業員の主体性を引き出し、組織を変化させていく”などの効果が期待できます。

英語では「Organization Development 」略して「OD」と呼ばれています。

➀組織開発の目的

「組織開発」の目的は、組織が環境に適合しながら変化し、健全かつ効果的に機能することであり、広義の意味では、“集団のシナジー効果が高まるような組織をつくり、従業員一人一人のモチベーションを高め、生産性向上につなげていくこと“とも言えます。

人事領域では、実務が行われている現場に人事・採用担当者の方から働きかけ、業務上の課題を把握し組織に変化をもたらすことが求められています。

⑵組織開発と人材開発の違い

人材開発とは、“個人の能力を高めることで組織の成長を図る”という考え方です。

人材開発と「組織開発」はよく対比して考えられますが、両者には“取り扱う対象”に違いがあり、人材開発の対象は従業員などの“人”であるのに対し、「組織開発」の対象は人と人との“関係性”や“相互作用”であり、“原因がどこにあるか”に対する考え方も違うため、課題に対するアプローチの仕方も変わってきます。

例えば、“若手従業員の早期戦力化”という課題があったとします。

人材開発のアプローチは、まず若手従業員に原因があるととらえるため、本人に対する育成施策を講じるのが一般的でしょう。 その結果、“人の育成を通じた早期戦力化”に取り組みます。

一方、「組織開発」のアプローチ方法は、本人と上司や職場の同僚との関係性に原因があるととらえ、その関係性の改善を図ることを考えます。

「組織開発」では、“本人と上司の間で期待する役割認識や成長課題に相違がないか”・“本人と職場の同僚との間で十分な協力関係が築けているか”といったことを改善すべき課題ととらえます。

これらの課題に対して、上司や同僚との関係性に良い変化を起こすためのミーティングやワークショップの機会を設けるなど、“早期戦力化ができる職場づくり”に取り組みます。

このように、同じ“若手従業員の早期戦力化”という課題であっても、人材開発と組織開発ではアプローチの方法が根本的に違いますが、アプローチの方法が違うからこそ異なる解決策が生まれ、組織の抱えるさまざまな課題に対応しやすくなるのです。

2.組織開発の5つのフレームワーク

組織開発に取り組む際に、効果のある進め方としてよく利用されている5つのフレームワークがあります。

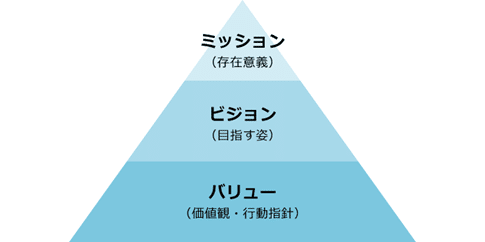

⑴ミッション・ビジョン・バリュー

ミッション・ビジョン・バリューとは、組織を成長させる礎となる「企業理念」を構成する3つの要素のことです。

組織の存在意義(ミッション)、組織が目指す姿(ビジョン)、価値観・行動指針(バリュー)を定義するフレームワークで、頭文字から「MVV」とも呼ばれています。

組織の存在意義を明確にすることで、組織のメンバーの帰属意識を高めたり、意思決定を行いやすくなったりします。

また、企業が掲げるミッション・ビジョン・バリューを浸透させることで、組織開発を進めやすくなります。

⑵OKR

OKR(オーケーアール)とは、「Objectives and Key Results」の略で、目標管理方法の一つです。

「企業」「チーム」「個人」の目標がリンクすることで、同じ目標に向かって計画を進められることを目的としています。

OKRを作成する際のポイントは、挑戦的・野心的な目標や、確実に実現できそうなレベルより1段階上の「ストレッチゴール」を設定することです。

OKRを導入することで、「企業と従業員のベクトルの一致」「取り組むべき課題の明確化」などの効果が期待できます。

組織開発の手法として、GoogleやFacebookといった企業が導入していることでも注目されています。

⑶タックマンモデル

タックマンモデルとは、心理学者のタックマンが提唱したチームビルディングを効果的に行うためのフレームワークのことです。

チームメンバーが「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」「散会期」の5つの成長段階を経て、目的を達成するまでのステップをモデル化しています。

集まったメンバーは、衝突や混乱を経験することでお互いの価値観やアプローチを理解し合い、結束力のある強いチームへ成長すると考えられています。

マネジメント層は衝突を避けるのではなく、建設的に乗り切るための準備や施策に取り組む必要があるでしょう。

チームビルディングを行うことで、「チーム内のコミュニケーションが活発になる」「モチベーションが向上する」「新しいアイデアが生まれる」などのメリットが考えられるため、組織開発として有効です。

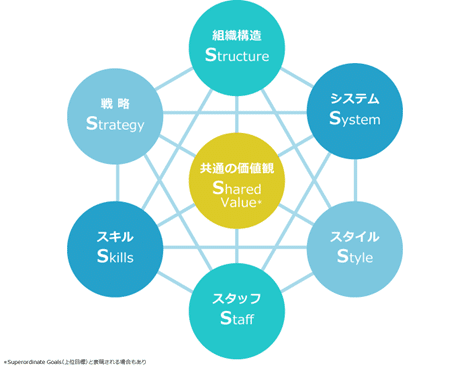

⑷7S

7Sとは、組織を考える上で大切な「7つの経営資源の相互関係」を表したもの。

世界有数の戦略コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱したフレームワークです。

企業の経営資源には、3つのハードとして「戦略(Strategy)」「組織構造(Structure)」「システム・制度(System)」、4つのソフトとして「共通の価値観・理念(Shared value)」「経営スタイル・社風(Style)」「人材(Staff)」「スキル・能力(Skill)」があります。

これら7つの経営資源をもとに、より個々の企業に最適な事業戦略を考えることができるでしょう。

7Sの分析手法は、組織開発をどのように行うか、経営指針を決定する際に活用できます。

⑸コーチング

コーチングとは、本人の気付きに重きを置いて目標達成をサポートする手法のこと。

ティーチングのように答えを与えるのではなく、コーチングを受ける人に「新しい気付きをもたらす」「視点を増やす」「考え方や行動の選択肢を広げる」「目標達成に必要な行動を促す」ための効果的な対話をつくりだします。

相手の話に耳を傾け、観察や質問、提案などをすることで、相手の内面にある目標達成に向けたさまざまな考え方や行動の選択肢を引き出します。

コーチングは、組織マネジメントにおける人材開発の手法として多くの企業が導入し、現在は組織開発を実現するアプローチとしても注目されています。

3.組織開発の流れとポイント

「組織開発」を実現するためには、取り組む課題の違いにかかわらず、次の5つのステップを踏んでいくのが望ましいとされています

●組織開発を実現する5つのステップ

ステップ①:組織としての目的を明確化し、現状を把握する

「組織開発」に取り組むためには、組織としての目的を明確化することから始めましょう。

企業理念やミッション・ビジョン・バリューと照らし合わせながら「どのような組織を目指すのか」を決定します。

組織の問題は、「最近、従業員同士のコミュニケーションが減っている」「職場でみんなが疲れた顔をしている」というように、あいまいな言葉で表現されることが多いです。

しかし、それでは「組織としての課題がどこにあるのか」「どのような解決法があるのか」などを検討できません。

「組織開発」を行うために、従業員へのインタビューやアンケートなどを活用して、「事実」をもとに組織の現状を把握しましょう。

ステップ②:課題を絞り込み、設定する

組織の現状を把握できたら、次に課題の仮説を立てます。

組織の課題には、「従業員のモチベーション」「職場環境」など複数の要因が複雑に絡み合っているパターンが多く見られます。

そのため、さまざまな角度から検証を行い、課題の絞り込み・設定をしましょう。

ステップ③:アクションプランを検討し、スモールスタートで施策を講じる

課題を設定したら、次に具体的なアクションプランを考えます。

その際、職場で影響力のあるキーパーソンに課題解決の必要性を説明し、キーパーソンからの同意を得ておくと組織開発を進めやすくなるでしょう。

アクションプランを実践する上で、想定外の状況が発生する可能性や一度に全社に展開した場合の影響の大きさなどを考慮する必要があります。

まずは特定の部門・チームに絞ってワークショップを展開するなど、試験的なアプローチを実施しましょう。

ステップ④:効果検証とフィードバックを行う

試験的なアプローチの終了後には、「どのような成果が出たか」「課題を解決できたか」「今度の取り組みに向けた改善点はどこか」など効果を検証し、フィードバックを行います。

効果の検証とフィードバックをタイムリーに行うことにより、組織開発の関係者のモチベーションが向上し、より適切なアプローチ方法を見直すことができるでしょう。

ステップ⑤:成功事例を全社に展開し、組織が「自走」できる環境を整える

試験的なアプローチに成功したら、「成功した理由」や「特に効果があった取り組み」など成功事例のポイントを整理します。

それから成功事例を全社に展開しましょう。

併せて、組織が「自走」できるように、「ワークショップや会議のファシリテーター向けマニュアルの整備」「取り組みの成果をすぐに共有するための仕組みの構築」も行います。

全社への展開後も効果の検証やフィードバックを継続的に実施することで、取り組みのさらなる改善や全従業員のモチベーション向上につながるでしょう。