サークルの存続・維持問題

こんにちは。代表のYです。セクシュアルマイノリティーサークルで、一番の悩みどころといえばサークルの存続・維持問題ではないのでしょうか。なんといっても、スポーツ系のサークルと違って大会があるわけでもないし、文化系サークルみたいに、なにか制作物を発表するといったノルマもないために、モチベーションの維持が難しいんですよね。ここで、代表の手腕が問われるところなんですが、私の思う存続・維持に大切なポイントを今回は語って行こうと思います。これはあくまでも一例ですので、参考にしていただければ嬉しいです。

部内の透明性を高める

多くのセクシュアルマイノリティーサークルでは、代表と副代表を設けて幹部達で活動内容などを決めているのでしょうが、ミモザではイベントをするにしてもメンバーの全員に意見を聞くようにしています。具体的には、LINEの投票機能を使用して匿名で意見を言えるような仕組みづくりを行っています。そうすることにより、自分たちでサークルを運営しているという意識を持ってもらうことができます。いまからはサークルの引き継ぎの時期になりますが、メンバー全員とその情報はシェアするつもりです。次ですが、基本的に代表が参加したイベント、そしてサークル内のイベントはLINEのノート機能に議事録として日時、参加者と活動内容の詳細を記入して、ナレッジの共有化を目指しています。毎回イベントに参加するのが難しいメンバーは、それらを閲覧することにより、必要な情報を得ることができるので置き去りになったりもしません。ただし、アウディングの防止の為に個人名の書き込みは極力控えて、噛み砕いた内容を載せるように心がけています。あとこれは効果があるのかイマイチ確認していないのですが、代表の私のことはきちんと発信していくことを心がけています。そうすることにより、他のメンバーも心を開いて自己開示してくれるような気がするからです。だから幼少期のことやら、最近あった嫌なことや恥ずかしかったこと、プライベートなことやら、どうでもいいようなことも話すようにしています。ネガティブすぎて、引かれることもあるんですが汗

サークルのブランディング

私たちのサークルは2019年に再始動した際に、ロゴをリニューアルしました。所謂ブランディングというものですね。これは、以前からテーマとしてあった「ゆるふわ」というイメージを視覚化する為の試みでしたが、新たな始動という意味でも重要な役割を果たしたと思います。どの勧誘活動にも言えることですが、ファーストインプレッションというのは非常に大事だと考えていて、Twitterや紹介用スライドなどのターゲット(参加希望者)が初めて触れたりする媒体は、手を抜かないようにしています。

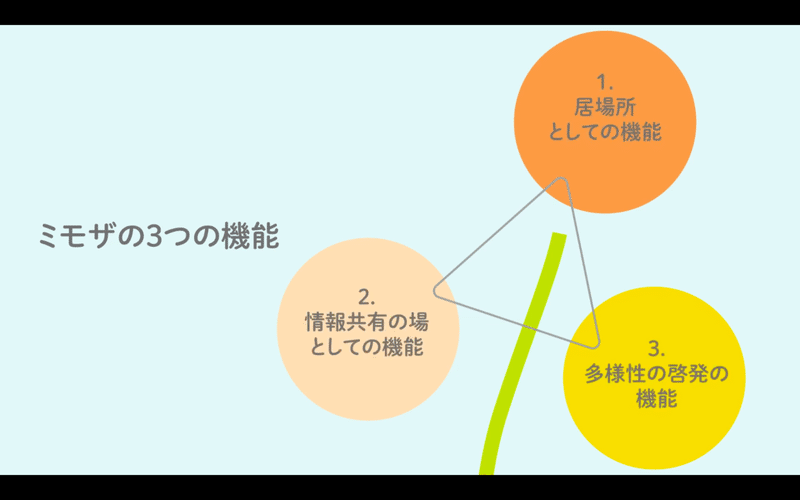

もちろん見た目を整えるのも大事ですが、最も重要なのは、欲しい情報にすぐアクセスできるようにすることだと思っていて、同時に伝える手段も考える必要があります。そこでミモザでは今までウェブサイトで活動内容を紹介していましたが、動画でも情報を発信していくことにしました。

こちらの動画では、活動内容や理念、多様な性に関する知識からサークルの目的までまんべんなく網羅した内容を紹介しています。個人情報やプライバシーの問題で、あまり細かな内容は載せていませんので、わからなかった部分や気になった箇所を面談で質問してもらう形式にしていきたいと思っています。

(Adobe after effectsを使用。制作期間は約1週間。)

最も大事なこと

サークルを運営するとなると、一番負担がかかってくるのはいうまでもなく代表です。代表のイニシアチブがなければ、メンバーたちは基本的に何も動きませんし、あっという間に幽霊サークルに成り果てます。そこで私の考えですが、結局、維持・存続に最も大事になってくるのは、代表自身が満足して活動できているかだと思います。

例えば、私は自分が好きなこと・得意なことを、サークル運営に生かしてきました。私はクリエイティブの作成が好きだったので、サークルの広報(スライド作成・ホームページ作成・動画作成)はほぼ全て自分一人でやってきました。それで自分はスキルを磨くこともできたし、周りからも感謝され、まさにwin-winの関係でした。これらは間違いなく、自分が好きだったことだから、熱を入れることができたと考えていて、これがmimosaの特色にもなったと思います。

最後になりますが、結局は運営する側が楽しめているかどうかが最も大切になるということです。長く運営側に身を置くと、活動が億劫になったりもするとは思いますが、そういう時に今サークル活動を楽しめているかどうか、今一度自分自身に問うてみてください。自分が楽しめそうなものから始めて行くのも良いかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?