【学校分析】鷗友学園女子

東京都世田谷区にある非常に人気の高い女子進学校である鷗友学園女子の入試問題の分析をご説明致します。

入試基本情報

入試日程

・第1回⇒2/1午前

・第2回⇒2/3午前

試験時間/配点

・算⇒100点/45分

・国⇒100点/45分

・理⇒100点/45分

・社⇒100点/45分

入試形式における特徴

完全な均等配点です。合格するためには全科目の実力が必要になります。

複数回受験におけるメリットは補欠の際の多少の優遇ということで、それほど学校は意識をしているわけではないようです。

コロナ禍を経て、人気はさらに上がっているように感じます。2回ともの同時出願者も増加しており、人気の高さが伺えます。

得点について

※第一志望者を想定し第一回の観点でお伝え致します。

合格最低点と受験者平均を比べると、400点満点のテストの中で非常に差が小さいことが分かります。20点未満ほどしか差がなく、年度によってはわずか3点しかない年度もあります。これはいわゆる可能性の非常に薄い記念受験の受験者がとても少ないのではないかと思われます。その分、人気の高さから競争は熾烈になると考えられます。

各科目の結果を見ると、点数の差が一番生まれているのは算数になります。毎年、約15点前後の差が生まれていますので、算数の攻略が合格への最短の道のりなことは他の学校と変わりません。

理科科の講師からすると、理科の問題が非常に難しいらしいですが解けないところはほとんどの子が落とすため結局点差はあまり生まれないとのことです。

偏差値や算数の難易度・構成

偏差値(80%偏差 1回目を記載)

・SAPIX→52

・四谷大塚→61

算数の問題について

難易度

至って標準から易しめ

問題構成

大問1→計算問題 2問

大問2〜7→大問 年により多少違うが10問強というところ

大問は7つが最近は続いている。非常に珍しい完全記述スタイルの問題。2020年度までは問題文のみの白紙へ記述のみの形式から、2021年度に麻布のような記述欄の枠がある形式に変化したがほとんど内容の違いはないと思われる。さらにいわゆる小問集合と呼べるような問題スタイルが無いことも珍しい

問題分析

計算問題

中学受験での標準的な計算問題が多い印象です。年により、多少数の特徴などを駆使すると楽に解ける問いも出題されますが、きちんとした計算力があればゴリ押しでも問題なく正解を導き出せます。完全記述のため、ちゃんと途中経過があれば途中点もあります。

小問集合

設けられていません。

大問

珍しく小問集合は無く、計算の後は大問が6個になります。

近年の特徴としては、大問2が文章題で割合・比を用いて変化していく内容を追う内容が多く形式は売買損益か個数の形を取っています。

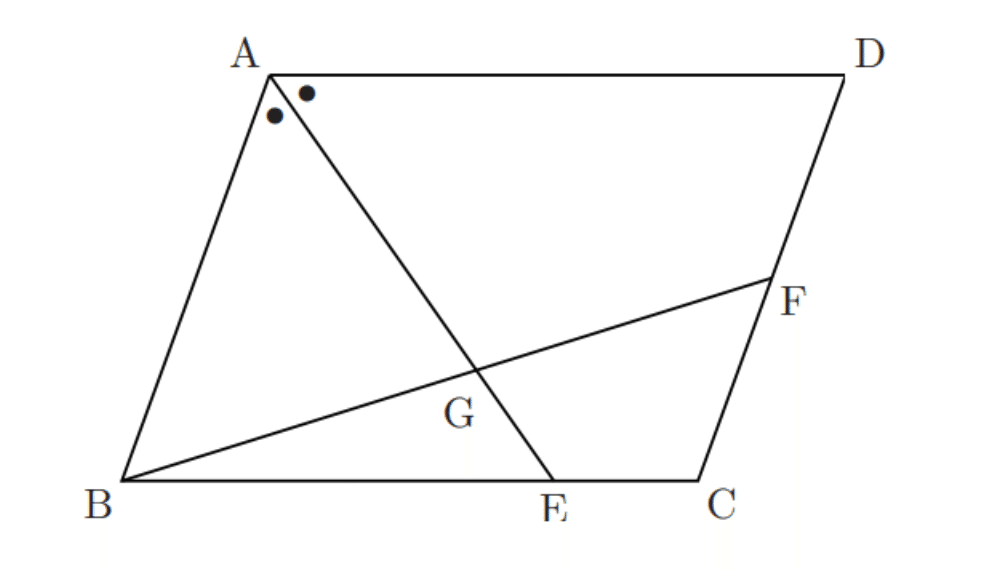

図形では必ず平行四辺形を用いた問題が1問出題されています(2023年度は平行四辺形ではなく三角形でしたが、平行は継続的にテーマとして用いられている図形でした)。私は中々練られている問題を出す時もあると思います。最近では、

この問題などは中々面白いと思いました。図形を見た瞬間には定番の方法を考える子がほとんどなのでしょうが、それでは先に進めなくなるため方針を変え特徴を考え直すことになります。しっかり考えることを要求していて良い問題だと思います。

また、立体切断も毎年ではありませんが出題されます。

それ以外のテーマとしては特に偏りは無く、平行四辺形以外にも平面図形を出したり図形の移動を出したり、数の性質やグラフ、水量を考えさせる問いなどなど多岐に渡ります。

難易度

難易度は基本的に標準レベルと言えます。しかし出題形式が独特であることは否めないため、そこに戸惑いや他の学校との差異を感じ、慣れずに難しいと感じる子も出てきそうな気はします

注意!!

2022年度第1回の難易度は非常に簡単なものでした(合格平均84点・受験平均70.9点)。それなりの人数の受験者が30分程度で終えてしまい、その中のある程度の人数が満点を取れているレベルと感じられる問題です。揺り戻しで2023年度は難化する可能性(難化とまではいかなく元の難易度に戻ったぐらいでした、合格平均67点・受験平均54.6点)はありますので、あまり2022年度の問題を基準に考えられないほうが良いと思います。

上記の通り、珍しい完全記述スタイル、さらに小問集合も無いという形式は確かにあまり他の学校で見ないものです。しかし、それぞれの大問の難易度は非常に標準的と言えます。出題範囲に偏りは感じられないため、全単元において基本的な内容を確実に理解し考えることが出来るようになっていれば、どんな単元の出題であろうと十分に対応できると言えます。そこから、学校側が望んでいることは、しっかりと各単元の基本を理解しそれを活用し取り組む練習を積んでいる子であると感じられます。

それは配点からも感じられます。鷗友学園の算数の配点は、前半が低く後半の問いほど高くなっていくような配点ではなく、むしろ前半部分の方が高く設定されている(学校配点)ことも多くあります。例えば最後の大問の(1)(2)で(1)の方が配点が高かったりすることもあります。これはしっかりと解ける問いを正確に解き、難易度が厳しい問いは諦めず途中点部分まで頑張ってくれれば良いと学校が考えてからではないでしょうか。

そういった学校側の求めているものをしっかりとこなすことで鷗友学園の算数は十分に合格点まで届くようになっています。

記述について

繰り返しお伝えしている通り、鷗友学園の算数は完全記述スタイルです。そこを難しく考え過ぎてしまう場合もありますが、特に完全記述だからと何か特別なことは必要ありません。まずはなにはともあれ、正確に解く力が必ず求めらます。それはそもそも実力が伴わない子に対しての救済として記述があるわけでは無いからです。

それでも記述ということに心配な場合の目安としては

6年生夏期まで→授業中の板書を見本に解き方を書く練習をし、説明する解き方に慣れる

6年生後期→過去問の際に添削をしてもらいながら修正していく

ぐらいをお考え下さい。優先順位は『書き方』よりも『実力』です。

記述の途中点には、学校側からある程度はっきりとした基準が出ていますので、途中点に必要な要素を確実に確認が出来ます。その点をしっかりと把握しているレベルの人間にフォローして貰えれば記述に対して心配は感じなくて大丈夫です。

合格への道

合格に必要な点数は年度により大分変動するためはっきりと言えませんが、合格ラインに届くために必要な内容は下記になります。

SAPIX(6年生前期まで)

平常

・デイリーサポート実戦編A〜Cレベルまで理解し解ける

・デイリーチェック(レベルL・M)で毎回150点以上は取れている

・立体切断は前期レベルでOK

土特

・分野別プリントを論理まで含めて完璧に解ける、Sプリントもやれていると完璧

・Sプリントもやれていると最良だが、難しいなら基礎トレを確実に出来ていることまででも大丈夫

(6年生後期以降)平常・土特

・不十分な単元のおさらいレベルになっている

SS

・SJプリントでもしっかりと理解し解けていれば十分対応可能

もちろん、この内容はあくまで大まかな話になりますので実際はもっと細かいレベルで確認する必要があります。

まとめ:鷗友学園の算数で勝つために

私は鷗友学園の算数はとても標準的な問題だと思っています。しかし、受験者平均と合格者平均の乖離が最も大きい科目が算数になります。時には、20点以上の差が生まれている年度もあります。この理由を考えると、それだけ標準的なレベルに達しないまま受験を迎えている子供たちが多いことが思い浮かべられます。上記で説明している通り、学校の考えていること・求めていることを確実にこなせば十分なのにです。

そこから考えられる鷗友学園の算数で勝つためには

確実に毎回の授業の内容を身に着けていく

という、至極当たり前の内容をどのタイミングから積み重ねられたかだと言えます。

入試は当日で決まるのではありません、その瞬間までに何を積み重ねてきたかで決します。

実際の入試の準備が始まる4年生から、毎回毎回の内容をしっかりと積み重ねていければ、どの子も十分対応が効く問題を鷗友学園の算数では出題されています。確実に合格に向かうために毎回の授業での定着率をどれだけ高められたか、保護者の方はこれを判断し合格への確率を高めて貰えればと思います。

合格に向けて

一番大事なことは準備を行っていることだと私は考えています。

最後に慌てて何かをしようとするよりも、もっと以前からゆっくり確実に準備を行うことの方が圧倒的に可能性は高くなります。

本気でお子様の中学受験を応援したい保護者の方には、是非早い段階でご検討頂けることをオススメ致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?