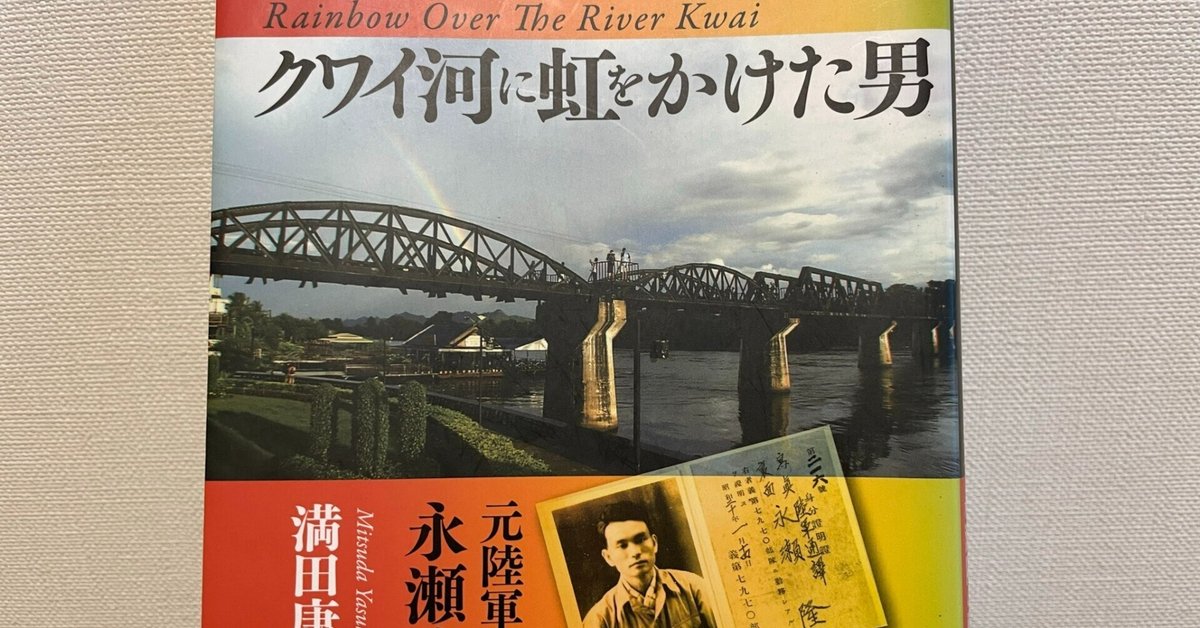

クワイ河に虹をかけた男

終戦記念日を前にして、毎年、一冊は第二次大戦にまつわる本を読んでいます。今年はこの一冊「クワイ河に虹をかけた男」。今回は、個人の体験と自分のライフワーク的なものの紹介も含めてのお話になります。

映画「戦場にかける橋」

記事のタイトルで使わせてもらった表紙の写真は、タイのクワイ河にかかる鉄橋です。この鉄橋は「戦場にかける橋」という第30回アカデミー賞作品のモデルになった橋と言われています。(この書籍によれば、本当はそうではない)映画の内容は知らなくても、口笛と共に流れるテーマソングは聞いたことがあるのではないかと思います。

映画自体は戦争映画で、脚色が多いため、史実とはだいぶ異なる内容なのですが、このクワイ河鉄橋は泰緬鉄道の一部です。泰緬鉄道とは、第二次世界大戦で日本がタイとビルマの間の兵站強化のために敷いた鉄道であり、今でも一部使われている鉄道なのですが、この鉄道は「死の鉄道 (Death Railway)」と呼ばれていて、多くの連合国側の捕虜とアジアの人たちの犠牲によって、建設されました。5年はかかるだろうと言いわれていた工事を、1年3か月で完成させましたが、あまりにもひどい捕虜の扱いと犠牲者数の全容は、戦争が終わるまで分かりませんでした。

元陸軍通訳 永瀬隆

今回紹介する本は

教科書に書かれなかった戦争Part57「クワイ河に虹をかけた男」(満田康弘著)梨の木舎。

サブタイトルは~元陸軍通訳 永瀬隆の戦後~というものです。

主人公は、青学卒で陸軍に入隊した永瀬隆氏です。永瀬さんは体が弱かったのですが、英語が出来たため、通訳要員として、泰緬鉄道の建設に従事するのでした。

とは言え現地勤務は1943年9月、泰緬鉄道が完成する2か月前。「建設現場が実際どのような様子だったのか、戦争中はよく分からなかった」のですが、戦後、連合軍の管理下の元、墓地捜索隊に参加、この建設の現状を知るようになります。

「戦争が終わって1万3000人の捕虜の遺体をチェックして、初めて日本軍のやっていることに気づいたわけじゃからなぁ」(永瀬さん)

この連合国側の捕虜たちが受けた扱いと労役はここに書くに堪えかねるほど悲惨な状況です。本の中には、「未だに日本人が行った行為は決して許せない」とインタビューに答える元兵士や、「忘れることはできないが、許すことは出来る。未来に向けて、和解することが大切」と話してくれる元兵士の声なども綴られています。

タイ国鉄ナムトク線の一部として運行

永瀬さんは、日本人が自由に海外渡航が許されるようになる1963年から、タイで命を落とした兵士たち(日本兵も含む)の慰霊の訪問を続けるのでした。それ以降計134回の訪問。誰もやらない、政府もやらない慰霊の旅。

そして、もう一つの永瀬さんの活動は著書や印税を元に「クワイ河平和基金」を設立、奨学金の制度を作って、タイの学生たちをサポートしているのでした。

これを始めるきっかけは永瀬さんの一つの体験によります。

1946年7月、永瀬さんはタイを離れ、引揚船で帰国の途についた。タイから日本に復員した日本兵は、ビルマ方面から撤退してきた人たちを含めて12万人に膨れ上がっていた。バンコク・クロントイの埠頭から乗船する直前、日本兵一人ひとりに飯盒いっぱいのお米と中蓋一杯のザラメ砂糖が支給された。ザラメは当時は貴重品である。船が出港すると、永瀬さんはその米を船のデッキで食べた。本当においしかったという。

この米とザラメは、日本も食料不足であると知ったタイ政府が支給してくれた温情であり、この恩を忘れてはいけない。日本とタイは太平洋戦争勃発直後に友好協定を結んでいたが、その後巧みな外交で連合国との関係も保っていたが、戦後間もない時期にこうした措置をとることは決して簡単なことではなかっただろうと。

犠牲者111万人という南の国

さて、今回の紹介の本に至るまでは、学生時代まで遡らねばなりません。大学3年生の春休みに、まだStudy-tripという言葉がない時代でしたが、多くのフィリピンの人とフィリピンの現実に曝されるExposure-tripとして、3週間フィリピンの各地を旅することになりました。(この詳細はいつか別の機会に…)

これをコーディネートしてくれたのは、故雨宮剛教授(青山学院名誉教授 今年1月に昇天)。その授業は、ほとんど英語の授業にならない…、1/3がフィリピンの話、1/3が戦争の話、1/3がテキストを開いての英語の授業らしきものという内容。今どき、こんな授業をしたら学生からクレームが来るかもしれない構成ですが、いつも白熱授業、いや激熱授業をしてくださり、「君たちの人生とライフスタイルとそんなもので良いのか!!」というメッセージを投げかけてくれました。

授業のある時に「フィリピンに毎年学生を送っている、もし興味ある者がいたらどうぞ」ということを仰り、雨宮研究室の門を叩くことになりました。自分は青学生ではなかったのですが、そこから小論文を書き、ゼミに参加し、毎月、青学に何度か足を運ぶようになるという…。他大のゼミで勉強させてもらうという、おおらかな時代でした。

フィリピンの3週間は、語りつくせないほどの衝撃を受け、人生観が完全に変わりました。今回、戦争のことに限って語るなら、フィリピンはあらゆるところに戦争遺構があり、首都マニラを擁するルソン島では、「バターン死の行進」の一部(ほんの一部)を歩いたり、フィリピンで戦争を体験した日本人にも会い、いくつかの慰霊碑や連合国側の欧米人の墓地も見たりしました。一つの戦場で何百人も犠牲者が出たりした場所でも日本の慰霊碑は草むらの中にぽつんと一つ、一方、連合国側の墓地は今でも一人一人を埋葬し、管理しているのを見ながら、改めて日本人の命に対する尊厳を考えるしかありませんでした。

帰国後にさらに衝撃を受けたのは、この大戦でフィリピンで犠牲になったフィリピン兵と民間人の犠牲者数が111万人という現実。日本人は概算で350万人、インドシナ半島・インドネシア 500万人、中国大陸はさらに一桁違います。ちなみに、東日本大震災は2万3千人。数で命の重さは測れませんが、全く巻き込まれる必要のない戦争で、人口比で考えても100万人以上の犠牲者は途方もない数字であり、ここに日本が全面的に関わっていること。さらにはフィリピンで亡くなった日本の兵隊も半分以上は病死や餓死。

アジア諸国は大戦の体験を伝え続け、日本人は過去の日本人が行ったことを知らないままでいるので、過去の戦争の記憶や問題を解くことが出来ず、日本人は何が問題なのか知らないという…。

信じがたい日本人捕虜の脱走「カウラ事件」

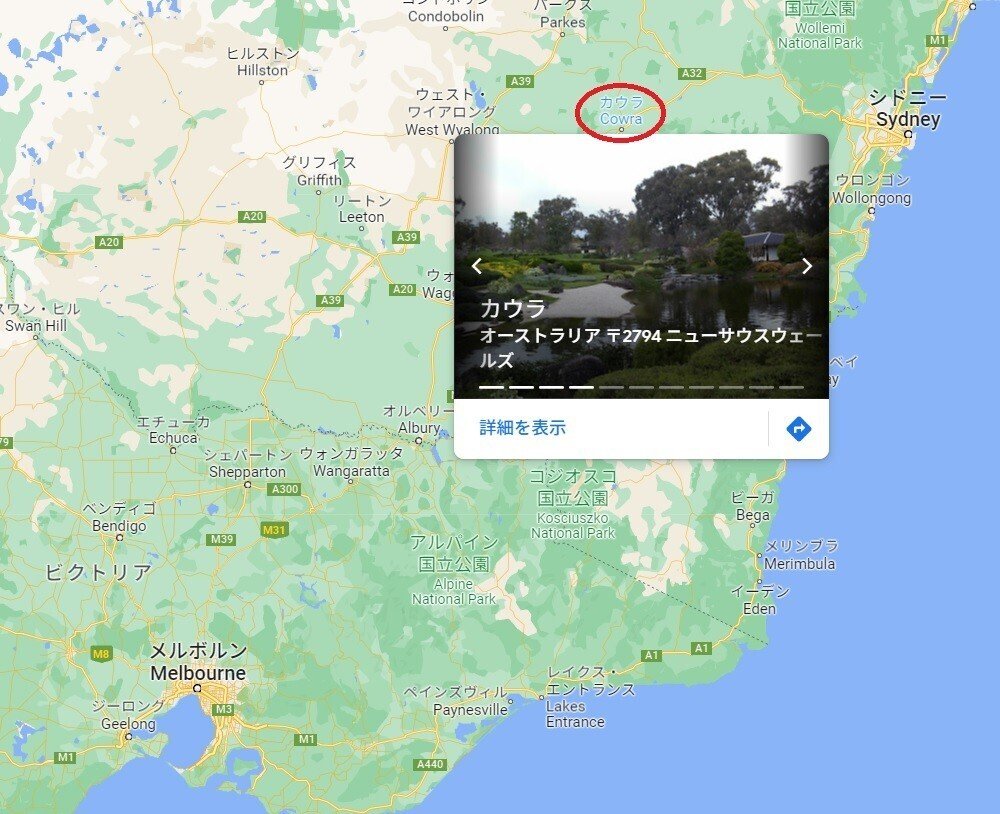

そして、この本でもう一つ記されている戦時中の脱走事件。「カウラ」とは、オーストラリアのシドニーから300kmも内陸に入った片田舎の街です。

ここに南方で捕虜になった連合国側の収容所がありました。日本人捕虜だけでなく、日本の統治の台湾・朝鮮の捕虜、独・伊の捕虜もいたのですが、1944年8月5日未明、突撃ラッパと共に数百人の日本人捕虜が脱走を試み、死者数235名(オーストラリア人4名、日本人231名)、日本人負傷者数108名という事件が起こりました。

強制労働を強いられたわけでもなく、潤沢な食料と余暇の時間、住居環境が与えられていたにもかかわらず、このような脱走を試みた原因の一つが「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」という「戦陣訓」でした。しかし、この事件の真相はこの戦陣訓だけでなく、いくつかの本を読みましたが、日本人の恥の文化や同調圧力など、日本人のメンタリティーなどにも根がありもっと深いのです。

そして最近、2021年に「カウラは忘れない」というドキュメンタリーが制作されました。

こちらの監督が、今回のこの本の著者でもある満田康弘氏です。実は第一弾の瀬戸内放送のドキュメンタリー映画は「クワイ河に虹をかけた男」であり、こちらはDVDでも観ることができます。残念ながら、この「カウラは忘れない」はまだDVD化されておらず、是非、いつか叶うなら、上映会も企画してみたい素晴らしいドキュメンタリーです。

そして、この映画にも出てくるのですが、実はこのカウラの街では、カウラ市民1万の方々が、ここで亡くなった一人一人のため墓地を作ってくれて、日本庭園も併設。毎年カウラ事件で没した日本兵のために慰霊祭を行っているのです。このことを永瀬さんや雨宮教授は知るようになります。カウラの市民は歴史の教訓をこのように次の世代に伝え、鎮魂の式まで行っているのに、私たち日本人は何も知らない、何も伝えていないと。

英連邦戦死者追悼礼拝

上記のような戦争における捕虜の扱いや事件から、それを知った日本人は何ができるのかと、問いかけた人たちが、日本で捕虜になった人たちを追悼することを呼びかけた人たちがいます。その一人が、この永瀬隆氏、もう一人が雨宮教授、もう一人が、斎藤和明氏(ICU名誉教授、「クワイ河収容所」を執筆)の三名でした。いずれも故人となってしまいましたが、この意思を受け継いだ人で、「英連邦捕虜戦死者追悼礼拝」を毎年8月の第一週の土曜に実施しています。

この墓地には、1000人以上の第二次大戦の時に命を落とした捕虜のお墓があり、多くの捕虜は、日本に連れて来られ、軍需工場や鉱山での強制労働の末、栄養失調や重傷・重病により死に至ったと聞いています。

この礼拝は毎年同じ日時に開催、8月の第一週土曜日、11時から始まり、炎天下であろうが、台風が来ようが開催します。当時の捕虜の私たちのことを思えば、天候は関係ない、また終戦記念日を前にして、戦争の現実を知ってもらうという意味で、日時が決まったと聞いています。

毎年、自分の所属している非営利組織でも戦争と平和の企画を8月の第一週土曜日に開催していたため、参加できなかったのですが、改めて今年雨宮教授が亡くなったことを想いながら、数名の知人と参加することにしました。

会の趣旨は上記の通りです。服装も喪服は必要なく、平服で問題ありません。参加フォームは上記のHPにもありますので、もしご興味ある方はどうぞ。

「知ることとは、実行すること」(To Know is to act.)と雨宮教授の言葉は、今でも心に残っており、今年もこんな夏の一幕を過ごす予定です。

いつもとは毛色の違った記事でしたが、最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございます!

後記~追悼礼拝に参加して…

8月5日、炎天下の中、無事に終えることが出来ました。

ご年配の方が多いですが、生徒と共に参加する高校の先生、英連邦の大使館方々など総勢300名弱という規模で、今までで一番多かったようです。ウクライナの現実を見ながら…、というのも影響しているのかも知れません。

追悼の辞では、今年9月1日で関東大震災から100年、そこでも在日の方が誤解と共に殺戮された話にも触れられていました。

追悼の辞のあとに、皆さんで、「アッシジの聖フランチェスコの<平和の祈り>」を捧げました。現地に来て、過去を想い、今の平和を享受していることに感謝する時間となりました。以下、平和の祈りです。

主よ、

わたしをあなたの平和の道具としてお使いください

憎しみのあるところには 愛を

いさかいのあるところには ゆるしを

分裂のあるところには 一致を

疑惑のあるところに 信頼を

誤りのあるところに 真理を

絶望のあるところに 希望を

闇に 光を

悲しみのあるところに 喜びを

もたらす者としてください

慰められるよりは 慰めることを

理解されるよりは 理解することを

愛されるよりは 愛することを

わたしが、求めますように

わたしたちは与えるから受け

ゆるすから ゆるされ

自分自身を捨てて死に

永遠の命をいただくのですから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?