いまモリッシーを聴くということ(感想)_モリッシーの人と、生み出された作品の理解が深まる本

2017年に出版されていたモリッシーのつくる歌詞とその背景について紹介されている本についての感想を書く。

ザ・スミスとモリッシーの魅力に気付けた

自分はかつてザ・スミスのアルバムを2枚所持していたが、その2枚のCDの音圧が低かったのが不満だったので2011年のリマスター版のザ・スミスBOXセットを購入してアルバムを揃えはしたが、積極的に聴くことはなかった程度のファンだ。なんとなく避けて通りづらくてCDを購入したがはっきり言ってそんなに好きなバンドではなかった。

なぜそんなに好きになれなかったかといえば、ジョニー・マーの歪んでいないギターの音色は感傷的過ぎるし、モリッシーの自由な節の歌い方もクセがあって好きになれなかったというのが本当のところ。また、歌詞は英語なので理解出来ないというのはあるが、歌詞が分かったところでザ・スミスの活躍した当時のイギリスが抱えていた問題などは、知識も無かったので分かったところで理解も出来なかったと思う。

だけど、この本を読むと毒舌であり面倒くさい性格のモリッシーのパーソナリティや当時のイギリスのサッチャー政権下でのザ・スミスの立ち位置や下層階級からの支持のされ方を理解することが出来る。そうして、かなり辛辣な言い回しである歌詞の意味が分かってくると、その歌い方と美しい旋律のギターフレーズの奇妙なバランス感が異色で、むしろ味わい深く聴こえて来るのだ。

つまりこれまで自分は歌詞を全くと言っていい程理解せずにザ・スミスを聴いてきたのだが、本書では楽曲の歌詞だけではなくその背景も丁寧に紹介されているため、モリッシーに対する見方がかなり変わったしその魅力にも気付けた。とても読み応えのある本だった。

また、後半にはザ・スミスだけではなく、モリッシーのソロ作『Viva Hate(1988年)』から『World Peace Is None Of Your Business(2014年)』までも紹介されている。そのため、ザ・スミスよりもモリッシーについての歌詞に対する解説の方が多いのは残念なところだが、そもそもモリッシーへ焦点を当てているので仕方が無い。しかし自分はモリッシーのソロ作をほとんど所持していないので、本書の引用をしながらザ・スミスのアルバムについての感想のみを書く。

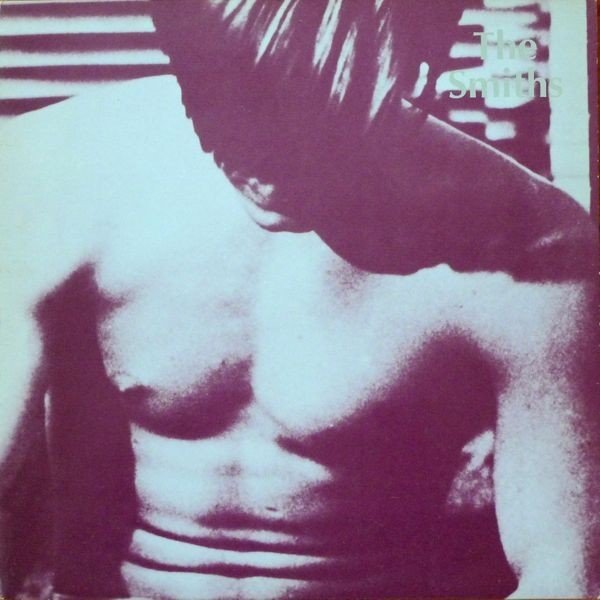

The Smiths

1984年発表。アルバム発表前のシングルやBBCのセッションなどで、アルバム発表前から既に人気のあったザ・スミス。ただしこのアルバムはバンドメンバーにとって納得のいくもので無かったとのこと。たしかに『Hatful Of Hollow』と聴き比べると同じ曲であっても、勢いが無いというか薄ぼんやりした演奏になっている印象がある。

モリッシーのファーストの児童虐待やヴァージン喪失のテーマは性的な方面から語られることが多く、モリッシー自身の性的指向やアセクシャルの傾向と絡めて語られることが多い。ファーストが自他共に認める彼の日記である以上、それは避けて通れないことだろう。

だが、モリッシーが取り上げた「無力な小さい者が虐待される」というテーマは、サッチャーの政策によって労働者たちが完膚無きまでに叩きのめされている姿にも符号したいた。だからこそ、ザ・スミスのリスナーは同性愛者やリベラルな若者たちだけでなく地べたの労働者層にまで広がっていった。それは一見マッチョな彼らにも、獰猛で強い政治、そして英国の「非産業革命」という時代の流れに、暴力的に陵辱されている「力なき被害者」としての意識があったからだろう。

サッチャー時代の申し子とも言える新自由主義マインドな若者たちに反旗を翻した「You've Got Everything Now」の歌詞はこうだ。

「灰色の学生時代/僕が勝ち組で君が負け組になるはずだった/それがいまでは、すべてを手にしているのは君/僕は人生を台無しにしてしまった」

「仕事なんかしたことはない/したいと思ったこともないし/君は微笑はするけど、本気で笑っているところを見たことがない/いったい誰がリッチで誰がプアなんだろうね」

そもそも日本の音楽チャートには、政治的な歌詞を歌うミュージシャンが上位にくることの無い印象なので、歌詞で政権批判しても受け入れられる土壌があるのは羨ましいところだと思う。

モリッシーにしてみたら、マンチェスターの過酷な状況があってのことだと思うし、追い詰められた人間の表現する芸術の優れていることは音楽に限らずよくあることなので、日本で起きている格差がまだ世間的な認識として足りていないからか、それとも政治的なネタを歌にノセるのが日本人の国民性と合っていないからなのか。

ラストの曲「Suffer Little Children」では、ムーアズ殺人事件について歌われているのだがとにかく曲調も暗い。

また、Sonic Youth『Goo』のジャケットに使われた二人組が、事件の首謀者の知り合いをイラスト化したというのも豆知識だった。

Hatful Of Hollow

わたしがモリッシーについて面白いと思うのは、労働者階級から出てきて急に人気者になった若者にしては、彼の場合、いやにビジネスの嗅覚が鋭かったということだ。「ジェフ・トラヴェスやラフ・トレードの社員はおっとりした芸術&思想主義者たちで、ビジネス的に成功することを卑しいことのように思っていた節があった」とモリッシーは自伝で繰り返しているが、逆にモリッシーは自分でビジネス的な攻め時をかぎ分け、攻めるべきところに突っ込んでいく。

通常なら、BBCセッションで放送されたバンド初期の楽曲は、例えばバンドが解散した後にお宝版の未リリース曲として発売されるもので、ビートルズのBBCセッションにしても、ファンが市場で入手できるようになったのは解散から24年後のことだった。

しかしモリッシーの英断のおかげで、ザ・スミスのファンはBBCセッションや初期の12インチの楽曲群のアルバムを非常に早い時期に手にすることができたのである。

1stアルバムに納得していないモリッシーが、アルバム発売前に収録していた楽曲などを寄せ集めたコンピレーション。同じ曲のバージョン違いなども収録されており、むしろこのアルバムこそがザ・スミスの1stと捉えることも出来る。

BOXセットを購入した際に、なんで1stと同じ楽曲のバージョン違いが収録されているのかという疑問だったのだがそういうことかと。

確かに、1stに入っているよりも勢いのある楽曲が多く「Hand In Glove」はこちらのバージョンの方が聴きやすいし、しかも「How soon Is Now?」「Handsome devil」なども収録されており、他アルバムと比較しても見劣りしないコンピレーションになっていると思う。

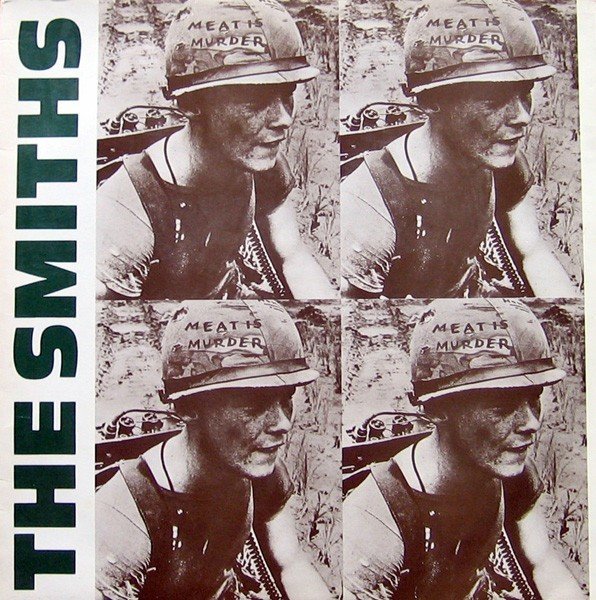

Meat Is Murder

当時の英国を振り返ってみれば、炭鉱労働者の警察との衝突、各地で相次ぐテロ事件、広がる暴動、エイズの脅威など、いかにも暴力的な時代だったのかということが透けて見えてくる。そしてその時代を率いていたマーガレット・サッチャーという指導者の姿が立ち上がってくるのである。

「マーガレット・サッチャーの時代は暴力と抑圧のホラーの歴史だ」

モリッシーはサッチャー政権の時代についてそうコメントしたことがある。彼女が君臨した80年代は、やけに血なまぐさい時代だったのである。

唯一の英アルバムチャート1位を獲得した2nd。

新自由主義によって格差が拡大していくなか、弱者の立場からの政権与党への批判発言や詞を紡ぐというのはそれなりに覚悟のいることだと思うが、労働者階級からの支持は得られるということで、マーケティング的にはうまいやり方なのかもしれない。

『Meat Is Murder』は自分の初めて購入したザ・スミスのアルバムで、当時は「Nowhere Fast」のように勢いのある楽曲が好きだったが、歳を取ると「Rushome Ruffans」の跳ねるようなベースラインがかなり好きになってくる。

また、「Barbarism Begins At Home」でのモリッシーによる獣のような掛け声が若い頃はどうにも好きになれなかった。家庭内暴力についての歌詞だがこういう暗いテーマに正面から取り組むところが暗澹たる気持ちになって、ザ・スミスを遠ざけてしまうというのはあると思う。しかもこの曲のアルバムバージョンはイントロが2分ほどあるせいで、曲の長さが7分弱もありしつこくもある。

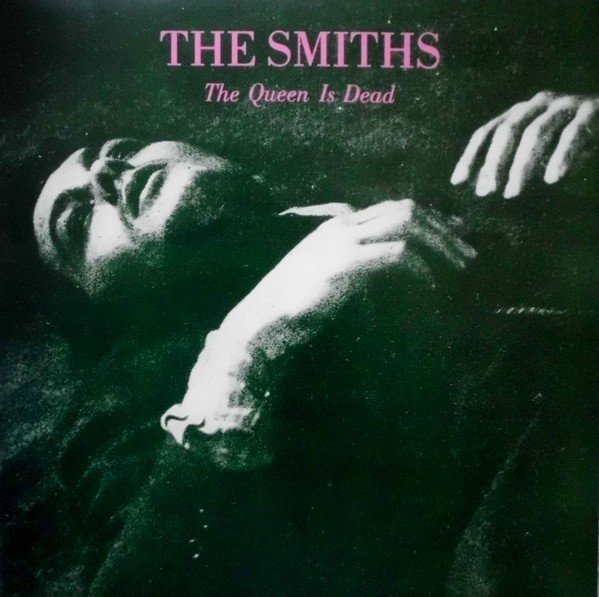

The Queen Is Dead

NMEの「The 500 Greatest Albums Of All Time:October 2013」の一位に『Quenn is Dead』が選ばれている名盤。

月並みだが自分もザ・スミスの中ではこのアルバムが最も好きだ。楽曲にバラエティ感が合って飽きない。「Bigmouth Strikes Again」のサビに入る前のギターフレーズは派手すぎるが下品ではない絶妙なさじ加減で気分がアガる。

「チャールズ、君は懇願したことはあるかい/『デイリー・メール』紙の一面に/母親が結婚式で使ったヴェールを着けて出てみたいって」とチャールズ皇太子に呼びかけたモリッシーは、「僕は登記された歴史的事実を調べた/そして大いなる衝撃と恥辱を感じた/自分が大昔のクイーンか何かの/18代目の子孫だったことを発見した時には」と筆を進めるが、この「クイーン」は女王と「女装」のダブルミーニングだ。

ここからモリッシーの詩の風景は、「世界が変わったのか?それとも僕が変わった?/世界が変わったのか?

それとも僕が変わった?/ドラッグを売り歩くタフな9歳児/神様、僕はドラッグが何かなんて知らなかったんです」と急に煤けた郊外の公営住宅地に変わる。

しつこいほど繰り返し60年代のワーキングクラスの映画、小説、写真を、歌詞やレコード・ジャケットのモチーフに使うところからもわかるように、モリッシーは古い労働者階級の人々の「貧しくともプライドを持って暮らすモラル」を愛し、その価値観に拘り続けた人である。9歳児がドラッグを売り歩くという描写は当時スキャンダラスだと攻撃されたが、モリッシーにとっては、それは労働者たちのプライドが資本に道を譲り渡し、下層のモラルが溶解していくサッチャー時代への警告であり、風刺だった。

「Frankly, Mr Shankly」の歌詞でラフ・トレードの社長、ジェフトラヴィスを非難しているのだが、曲調はとても牧歌的になっている。いくら関係が悪いからといってそのままアルバムへ収録するという神経もすごい。

王室をおおっぴらに非難するというのも、日本では考えられないこと。

自由な意見が交わされる環境というのは素晴らしいことだが、モリッシーのような影響力の強い人物から非難されたらたまったものではないなとも思う。

この盤については、ダン・ハーシュと、ビル・イングロットによる2017年リマスター版(2枚組の方だけど)も聴いてみた。

モリッシーのボーカルがクリアになっているような気がするのと、音質が全体的にインディーズバンドっぽさが無くなっている印象があり、自分的にはかなり好みの音になっているし、「Bigmouth Strikes Again」デモトラックのもっさりしたMIXも気に入っている。

また、アラン・ドロン使用のジャケットも手のポーズが少し変更されていて、黒を基調にした色合いは厳かな雰囲気になっている。

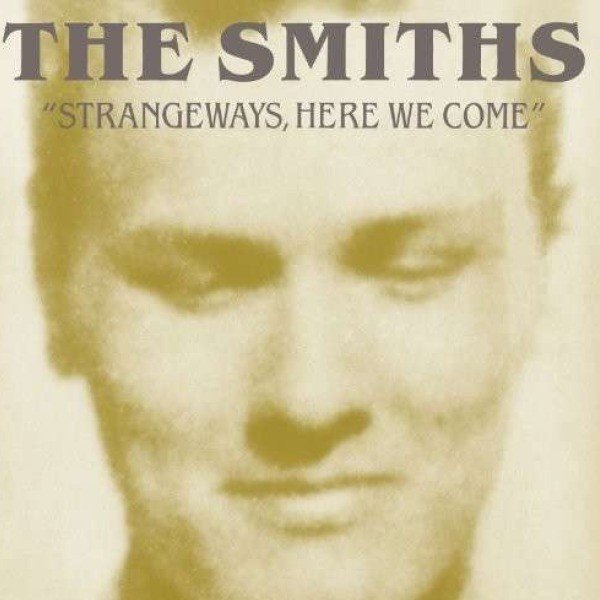

Strangeways, Here We Come

1987年発表。収録時点ではメンバー感の関係性は良かったらしいが、最後のスタジオアルバムとなる。

実際、ザ・スミスというバンドの魅力を語る時、多くの人がその二面性と矛盾について言及する。「モリッシーの深遠で暗い歌詞」と「ジョニーのポップで陽性のギター」、相いれないはずの両極にあるものが奇跡的にうまく融合し、他のバンドにはけっして出せない、「奇妙」だが「魅力的」で、「わかりやすい」のに「難解」な音楽を作り出したというのがザ・スミスというバンドを語る時の通説になっている。

例えば、英国で出会った多くの中年男性たちが「愛している」と告白する曲が、「Girlfriend in a Coma」である。弾むような陽気なアコースティック・ギターの調べに乗せて、モリッシーが「彼女がこん睡状態/そう、そうなんだ、かなり重体なんだ」と歌う同曲は、このテの笑いがわかる英国人男性たちには吹き出さずにいられないという。

「彼女を殺しかねない時もあったさ/(だけど何というか、彼女に何かあったら耐えられない)/いやだ、彼女に会いたくない/本当に彼女は持つと思いますか?/本当に彼女は持つと思いますか?」と心配しているかと思えば、「恋人がこん睡状態/そう、重体なんだ/僕の、僕の、僕のベイビー、僕のベイビーさようなら」だとといやに諦めが早い。

でも「彼女の首を締めかねない時もあったさ/だけど何というか、彼女に何かあったら耐えられない)/彼女に会わせてください!」と言っているのでやっぱり逝ってほしくないんだと思いきや、「本当に彼女は持つと思いますか?/本当に彼女は持つと思いますか?最後のお別れを囁かせてください」と別れる気満々なのである。

「Girlfriend in a Coma」は、コミカルでファンシーな曲調だ。しかし本音を隠しながらも、実際は彼女に死んで欲しいと思っているというこの曲の歌詞。こういう強烈な皮肉を歌にノセるあたりが好みの分かれるところなのだろうと思う。

男女関係における男性の本音をセンス良く表現していると捉えるか、それとも不謹慎だと受け止めてしまうか。愛し合う二人であっても四六時中好き合っていられるわけでも無いので、本質を突いているとは思うがジョークとしても死を望むのはやり過ぎ。

飛び抜けて好きな曲は無いけども、これまでの作品に比べて美しい楽曲が多く、アルバムとしてのまとまりはとても良いと思う。だけどもアルバム・ジャケットと同様に自分とってこのアルバムの印象は薄い。

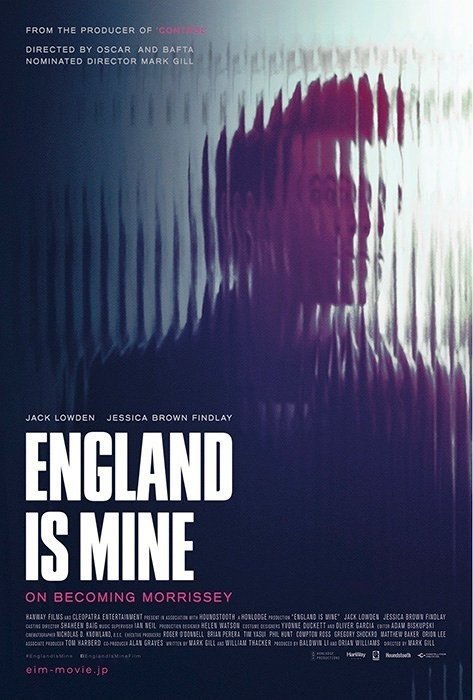

余談だが本書の影響を受けて、映画『イングランド・イズ・マイン』を観たのだが、残念ながら自分には共感出来る部分が少なかった。

ザ・スミス結成前のモリッシーが描かれているのだが、モリッシーのことを知らずに観たならばかなり難解な作品だと思う。ザ・スミスのことを好きであっても、ジョニー・マーとの出会いは最後に少し出てくるだけなので、全体的にかなり内省的な映画になっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?