【通史】平安時代〈6〉天皇親政(2)「延喜の治」

「延喜の治」(醍醐天皇による親政)

前回の内容はコチラ ↓↓↓↓↓

◯901年、左大臣の藤原時平の讒言を入れた醍醐天皇は、父の宇多上皇の説得を振り払って右大臣であった菅原道真を太宰府に左遷したわけですが(昌泰の変)、だからといって時平が出世したわけではありません。醍醐天皇が望んでいたことは、天皇の権威を再び高揚させることです。だからこそ、天皇である自分にあれこれと口出しをしてくる道真の存在を疎ましく感じていたのでしょう。そこにたまたま、時平が道真を遠ざける口実を作ってくれただけであり、時平を格別に引き立てようなどといいう意思はありませんでした。むしろここから醍醐天皇は天皇親政に本腰を入れていきます。

◯菅原道真の左遷後、醍醐天皇によって運営された901~923年間における治世は「延喜の治」と呼ばれます。父の宇多天皇の治世を「寛平の治」、また、のちの村上天皇の治世を「天暦の治」と呼びますが、この「◯◯の治」というのは、藤原氏の摂関政治の影響下に置かれず、充実した天皇親政を敷いた天皇の治世を讃えて用いられる呼称です。

班田収受の機能不全

◯醍醐天皇は天皇親政によって多くの業績を残しましたが、天皇を中心とする中央集権国家を構築することを望んでいた醍醐天皇の政策の中心は「律令体制(=中央集権体制)の立て直し」です。律令制度の根幹(基本原則)は、なんといっても「公地公民制」(すべての土地・人民は天皇に帰属するものであり、国家の所有である)です。飛鳥時代、「大化の改新」(645年)で示されたこの原則のもとに、人民(公民)の戸籍を作り、一定額の田地を班 (わか) ち授け、収穫した稲を徴収することを定めた「班田収受」が開始されました。

◯しかし、奈良時代は中国や朝鮮半島から鉄製の鍬が導入されたり、治水をおこなう技術が進歩したりしたことにより収穫できる農作物も増えていった時代でもあります。その結果、人口は増加傾向にありました。人口が増加すると、当然、その増えた人口に割り当てる新たな土地も必要になります。朝廷は新しい口分田を開発して割り当てようとしますが、次第に人口の増加に間に合わなくなっていきました。

初期荘園の成立

◯そこで、722年に打ち出された「百万町歩の開墾計画」に基づいて翌723年に発布された「三世一身法」によって墾田(開墾した田地)の私有化が緩和され、さらに743年の「墾田永年私財法」によって土地の永久私有(*地位によって所有できる土地の面積に制限がある)を認めることで墾田を増やそうとしますが、その結果「公地公民制」の原則は崩壊していくことになります。また、重い税負担に苦しむ一般の農民に開墾の力はなく、結局、財力や政治力のある中央の有力貴族や大寺院、地方の豪族たちだけが、各地を大規模に開墾して私有化していきます。この私有地のことを「荘園」(初期荘園)と呼びます。「荘」とは、大規模な私有土地を経営するために置かれた現地の管理事務所や倉庫のことです。そして、その「荘」の管理区域を「荘園」と呼びます。

◯墾田には輸租田という税が課せられたため、たとえ土地の私有化を認めることになったとしても、墾田が増加すれば税収も増加するということで、喫緊の課題である財源確保のためには背に腹はかえられない状況だったといえます。

◯ただし、ここで注意しておきたいのは、初期荘園が成立した時期は、「公地」の原則は崩れたとしても、「公民」の原則は保たれているということです。つまり、人々はあくまで班田農民であり、私有地である荘園に専属の荘民(荘園内の住民)として雇うことはできません。しかし、せっかく開墾した土地も耕作を担う農民がいなければ荒れ地に戻ってしまいます。そこで、班田農民に貸し出し、その収穫の一部を「地子」(小作料)として納めてもらうという方法で運営したのです。これを「賃租」といいます。

◯とはいえ、開墾するための労働力を集めるのにも、その後の運営に伴う労働力を確保するのにも、その地域に強い支配力を持つ有力者にお願いするしかありません。また、中央の有力貴族が直接荘園の管理をするはずがありません。これもやはり、土着の有力者に請け負ってもらうわけです。それが「郡司」です。「郡司」は律令制のもとで中央から派遣された国司の下で郡を治める地方官で、大化の改新以前にその地域の領主だった地方豪族(元国造)が代々受け継ぐ世襲制の役職です。この「郡司」が中央の貴族や寺社に代わって、開墾の指揮や、開墾後の農民の動員等に協力したのです。なお、郡司の上には「国司」がいて、郡司を監督しました。このように、初期の荘園は律令体制の統治機構に依存する形で運営されていたのです。

「富豪の輩」の出現と公地公民制の崩壊

◯しかし、9世紀以降、この郡司の在地支配力が低下することになります。理由は「富豪の輩」(富豪層)と呼ばれる新興富裕農民の出現です。8世紀半ばごろから 9世紀にかけて、与えられた土地(口分田)を捨てて逃げ出す農民が頻出しました。原因は、農民に対する税負担の重さです。農民の税負担は収穫物(=租)以外にも布(=庸)や特産物(=調)、労働(=雑徭)など多岐に渡り、この重い負担に耐えきれない農民たちが土地を放棄して、本籍地から逃げ出したのです(浮浪農民・逃亡農民)。

◯『万葉集』には山上憶良が詠んだ『貧窮問答歌』という作品が収められており、ここには当時の農民の過酷な生活や里長の税の取り立ての様子などが描かれています。これは憶良が筑前守(筑前国=現在の福岡県)に在任していた731年頃に詠まれたものと伝えられています。

*里長……律令制下の地方行政区画の最小単位である里の長。 郡司の監督下に里内の統制・徴税にあたり、庸・雑徭を免ぜられた。

◯また、税をごまかすために戸籍の性別を偽る者も増えていきます。女性には庸・調・雑徭の義務がなかったため、女性を偽るわけです。浮浪・逃亡だけでなく、そうした税逃れのための偽籍も横行した結果、朝廷は「戸籍」・「計帳」(調・庸を賦課するため国ごとに毎年作成された帳簿)に基づいた人民の把握を行うことが困難になります。こうして、「戸籍」が形骸化したことで班田収受は機能不全に陥り、公地制だけでなく「公民制」までもが崩壊していきました。さらに、班田農民の逃亡は、独自の荘民を持たない初期荘園を運営する労働力の確保を困難にし、結果として初期荘園の荒廃・衰退をもたらしました。

直営田の乱立

◯班田収授が機能しなくなったことで調・庸などの未納によって税収が減り、朝廷は財政難に追い込まれていきます。すると朝廷の貴族の給与も減らされることになります。そこで採用されたのが有力農民を利用した直営方式です。貴族たちは生活を守るために自ら田地を経営するようになったのです。

◯まず823年、当時太宰府を任されていた小野岑守が、公営田という仕組みを建策しました。農民の浮浪・逃亡によって浮いた口分田を太宰府直営の田地とし、有力農民に貸して耕作させるのです。調・庸といった税負担を免除する代わりに租税の安定化を図ってろうとしたのです。この公営田の仕組みは財源確保に一定の成果を得たため、朝廷の財源確保のため畿内でも公営田制度が導入されることになりました(879年)。畿内に設けられた公営田を官田(元慶官田)と呼びます。やがて朝廷内の各官庁までもが、独立した田地の直営を始めます。これを諸司田と呼びます。これによって官庁の財政的な自立が進み、朝廷に対する依存が弱くなります。つまり、朝廷から切り離された独自の収入源を持つ貴族たちの出現を許すことになり、強大な権力を持つようになるわけです。さらに、財政難は天皇の暮らしにも無縁ではありません。なんと天皇自身も直営の田地を持つようになります。これが勅旨田です。また、皇族にも天皇から賜田という土地が与えられました。もはや天皇家までもが自らの力で生活を守らなければならないほどの財政難だったということです。

「院宮王臣家領荘園」の急速拡大

◯さて、話を農民に戻すと、弱者が生まれれば新たな強者が出現するのが世の常。浮浪・逃亡によって没落していく農民がいる一方で、8世紀後半以降の時期には富裕な農民層の台頭もみられ、農民の間の階層分化が進むようになりました。彼ら有力農民たちは、税を払えない貧農民への私出挙などを通じて隷属民として支配下に置き(奴婢)、その労働力を使って積極的に墾田開発に励み、私営田を増やしていきました。また、浮浪・逃亡農民らの口分田を集積して私有地化も行います。これが「富豪の輩」と呼ばれる新興富裕農民が出現した背景です。

◯しかし、こうした開墾は違法です。「墾田永年私財法」は無制限に土地の私有化を認めるものではなく、朝廷内での地位(官位)によって所有できる土地の面積に制限が設けてられてたからです。法の制限を超える違法な開墾がによって得られた墾田は、郡司や国司に摘発されれば朝廷に没収されてしまいます。

◯そこで「富豪の輩」が考えたのが「院宮王臣家」と称される権門勢家との結託です。院宮王臣家というのは、天皇権力と結びついて勢力を強めた少数の皇族や上級貴族の総称です。「院」は上皇(太上天皇)、「宮」は太皇太后・皇太后・皇后の三宮や東宮(皇太子)、「王臣家」は他の有力な皇族や五位以上の上級貴族を指します。

◯この院宮王臣家との結びつきを深め、彼らの政治力に保護してもらえば、たとえ違法な開墾によって開発した私営田であったとしても、郡司も国司も摘発することはできないだろうと考えたのです。果たしてこの目論見は見事に成功します。実は、院宮王臣家は墾田永年私財法が制定される以前から特権を与えられており、田地以外にも山林原野を開墾して占有してよいことになっていました。しかし、山林原野を切り開くには莫大な労働力が必要です。そこで、浮浪・逃亡農民を労働力として囲い込んでいる「富豪の輩」を使って開墾させ、彼らを荘長として荘園経営にあたらせようと考えたのです。「富豪の輩」を保護してやることは院宮王臣家にとってもうま味があったのです。こうして9世紀ごろから「院宮王臣家領荘園」が急速に拡大していきました。

◯郡司や国司も、それが院宮王臣家に保護された土地だとなれば、富豪の輩の活動を黙認せざるを得ません。むしろ、院宮王臣家と裏で手を結んで税の徴収を免除することで、恩を売って見返りを得ようとする者も現れます。このような不正の横行は、公地公民の原則の崩壊、律令制度による支配体制の機能不全に拍車をかける大きな要因になりました。

「延喜の荘園整理令」(902年)

◯こうした不正な状態を正すため、醍醐天皇は「延喜の荘園整理令」(902年)を出します。これが天皇によって最初に出された荘園整理令です。目的は「院宮王臣家」が諸国の有力農民と結託して土地を私有化することを禁じることです。そして、公地公民の原則に基づく班田収受を再び機能させることで安定した税収の確保を実現したいと考えました。そうすると、直営田の経営というのは班田収受を自ら否定する行為ですので、直営田も禁止します。

①醍醐天皇が即位した897年以降に設立された院宮王臣家の荘園について、券契(荘園設置の認可文書)不分明で国務に妨げのある荘園を停止する

②院宮王臣家による山川藪沢の独占などを禁止

③延喜荘園整理令(902 年)以後の新立荘園の停止

④勅旨田の停止

といったことが内容として盛り込まれました。しかし、これは残念ながら効果的な成果を得られずに終わってしまいます。

◯その原因の一つは、自らが即位した897年以前に設立された荘園についてはその存在を認めてしまったことにあります。不正な荘園を廃止するという強行的なやり方ではなく、これ以上の不正を防ごうという現実的な対応を取ったため、院宮王臣家と富豪の輩の関係を断ち切ることはできなかったのです。

◯また、もう一つの原因は、荘園整理令の実務を担ったのが国司だということです。すでに見たように、国司は院宮王臣家に買収されて癒着し、富豪の輩の活動を黙認していました。しかも国司の任命権は院宮王臣家のような有力貴族たちが持っていたため、彼らに不正の取り締まりができるはずがありませんでした。以上の理由から「延喜の荘園整理令」(902年)は実効性の乏しいものとなってしまったのです。

〈今回の内容のまとめ〉

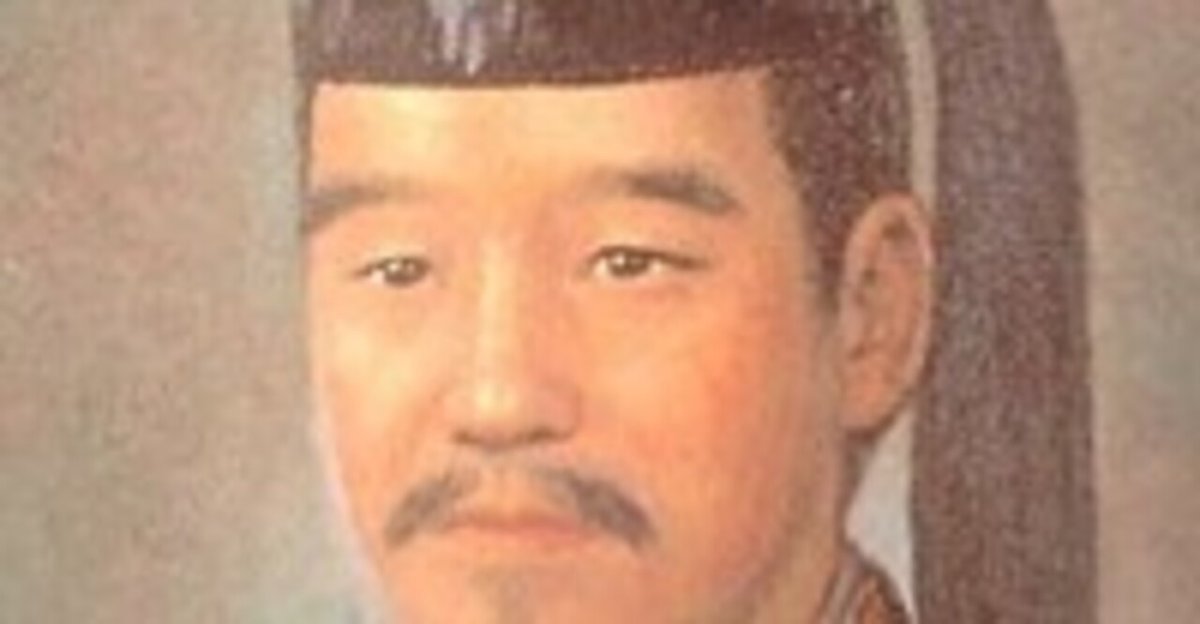

◆醍醐天皇(第60代、位897~930年)「延喜の治」

①延喜の荘園整理令(902年)

・897年以降に設立された院宮王臣家の荘園について、券契(荘園設置の認可文書)不分明で国務に妨げのある荘園を停止する

・院宮王臣家による山川藪沢の独占などを禁止

・延喜荘園整理令(902 年)以後の新立荘園の停止

・勅旨田の停止 など

(結果)荘園整理の実務を院宮王臣家と癒着している国司に任せたため、実効的な成果を上げることはできずに不徹底に終わる

↳学者三善清行に意見を求める→「意見封事十二箇条」提出(914年)

*中央や地方の政治改革、経費節減などについての対策を12か条にまとめた

②『古今和歌集』の編纂(撰者:紀貫之ら)

③『日本三代実録』(歴史書)編纂 →六国史の6番目にあたる

④『延喜格式』編集 →「三代格式」の1つ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?