岩波少年文庫を全部読む。(75)最高。これは夢オチではない。クリスマスストーリーですらない。 エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン『クルミわりとネズミの王さま』

ホフマンの『クルミわりとネズミの王様』(1816。上田真而子訳、岩波少年文庫)を改めて読み直してみて、思った以上に不可思議なお話だなと思いました。

出会いはチャイコフスキー

チャイコフスキーのバレエ音楽のダイジェスト版である組曲は、子どものころに聴いていました。

クラシック音楽の音盤にはライナーノーツがあり、バレエや歌劇などの劇伴音楽のばあいは芝居の筋も要約してあります。だからそこで僕は(あくまでチャイコフスキーのバレエのですが)筋を知った気になっていました。

じっさいに作品を読んだのは10代の後半、『セラーピオン朋友会員物語』第1巻(1819)の1篇「胡桃わりと鼠の王さま」として読みました。深田甫訳《ホフマン全集》(創土社)の第4巻第1分冊の最後に収録されていたものです。

(オンデマンド版があるんですね。初めて知りました)

その初読の印象をあまり覚えていないのは、《ホフマン全集》の他のきらびやかだったり不気味だったりする諸作に目を奪われていたからでしょうか。それともその翌年か翌々年、深田先生が『夕やけニャンニャン』(フジテレビ)のある曜日に人生相談の回答者としてレギュラー出演するようになったという衝撃で、僕の記憶から「胡桃わりと鼠の王さま」の記憶が飛んでしまったのでしょうか。

おとなになってパリに住んでいるとき、クリスマスにチャイコフスキーのバレエを観る機会がありました。

その予習ではじめて全曲版のCDを聴き、合唱が入ってる部分もあると知りました。

またこの物語はクリスマスストーリーなので、昨年の12月には4歳児のために、再話による仕掛け絵本を読んでみたのですが、それもいま思えばバレエの筋に準ずるものでした。

読後に4歳児が

〈〔この話は主人公マリーの見た〕夢だったんだね〉

とコメントしたとおり、いわゆる「夢オチ」として読めるように書いてありました。

そして今回、この記事を書くために数十年ぶりに読み直し、じつはそういう話ではなかったんだな、とわかったのです。

はじまりはクリスマスストーリー

医学顧問官シュタールバウムの子どもたち、ルイーゼ、フリッツ、マリーの代父ドロッセルマイアーおじさまは、上級裁判所判事であると同時に、からくり玩具作りを得意とする時計職人でもあります。代父ということは、ここの家はカトリックなのでしょうか。

子どもたちは、クリスマスイヴに、ドロッセルマイアーおじさまからたくさんのプレゼントをもらいます。

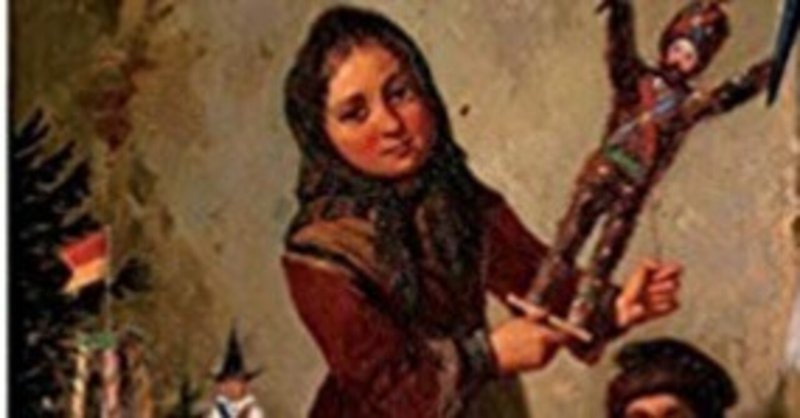

7歳のマリーはそのなかで、ニュルンベルクの、けっして美しくはない木製の胡桃割り人形に注目します。フリッツはその人形を乱暴に使い、人形は歯を破損してしまいます。

マリーは胡桃割り人形を預かり、繃帯のようにハンカチで縛って、フリッツの軽騎兵人形隊のそばに置きます。

夜も更けて、マリーは母に〈もうちょっと、ここにいさせて!〉(36頁)とお願します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?