岩波少年文庫を全部読む。(34)王子になりたくてロクムに手を出す人、ロクム欲しさに王子の地位を捨てる人 クライヴ・ステイプルズ・ルイス『ライオンと魔女』

ノンシャランな異界探訪

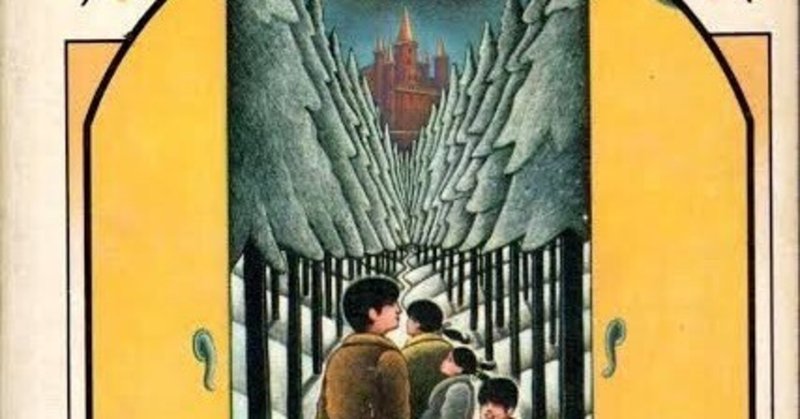

《ナルニア国物語》第1巻(作者の意嚮に添って作中世界の時間順に再配列した光文社古典新訳文庫版では第2巻に相当)『ライオンと魔女』は1950年に発表されました。原題を直訳すると『ライオンと魔女と衣裳簞笥』となり、新訳ではこれに忠実な題を採用しているものもあります。

作中年代は第2次世界大戦下。遡ることわずか5年から10年程度ですから、ほぼ「現代もの」として書かれたわけです。

ピーター、スーザン、エドマンド、ルーシィのペヴェンシー家4きょうだいが、ロンドンから田舎にあるカーク教授の屋敷に疎開してきます。ルーシィは使われていない部屋の衣装簞笥を通って、雪の積もった夜の森に出ます。

きわめてさりげない、ノンシャランな異世界移行です。しかし、このナルニアを訪れることはだれにでもできることではない、ということが、シリーズの続きを読んでいくとわかってきます。

衣裳簞笥の奥の異界

洋服簞笥の奥に異世界がある、そこを子どもが訪れる、という設定にはじつは先行例があります。エーリヒ・ケストナーの『五月三十五日』(1932。高橋健二訳、岩波書店《ケストナー少年文学全集》第5巻)です。

これに加えて、『五月三十五日』と《ナルニア国物語》とは、口をきく動物というモティーフも共有しています。そういえば本シリーズ第5巻(光文社古典新訳文庫版では第3巻)『馬と少年』(1954)は馬の話でした。

《ナルニア国物語》のなかでも有数の印象深い場面が、森でありながら街燈がぽつんと点っているというこの場面です。たぶん、作者の脳内には、物語よりもこの絵が先に浮かんだのでしょう。どうして街燈が立っているのかは、シリーズ第6巻(光文社古典新訳文庫版では第1巻)『魔術師のおい』(1955)で明かされます。

行って還ってまた行って

《ナルニア国物語》の新機軸は、同一人物の複数回の異界探訪、あるいは複数人物のバラバラの異界探訪を記述した点でしょう。

ルーシィは1度目のナルニア訪問でフォーン(ギリシア神話に登場する、山羊の角と下半身を持つ牧神パンのラテン名ファウヌスの英語読み)のタムナスから、ナルニアを目下支配する邪悪な白い魔女のことを聞いたのち、一度部屋に戻ります。

ルーシィからナルニアのことを聞いた兄弟たちのうち、次兄エドマンドはルーシィを追ってナルニアに到着、白い魔女から魔法の菓子で誑かされ、兄妹を連れてくれば王子の位をやろうと言われて籠絡されます。

エドマンドのような心の弱さ、愚かさゆえの悪というものを、作者クライヴ・ステイプルズ・ルイスはずいぶんと容赦なく記述しています。これは、子どもの弱さにはある程度の留保を置く児童文学のなかでは目立つ特徴かと思います。

瀬田貞二、ターキッシュ・ディライトを〈プリン〉と訳す

白い魔女がエドマンドを抱きこむのに使った菓子は、瀬田貞二訳では〈プリン〉とされていますが、原文ではturkish delightとなっているようです。いっぽう近年の訳では原文の英語名ターキッシュ・ディライトをそのまま出しているようです。

瀬田訳が出た1966年では日本での知名度のない菓子だったから、苦肉の策でしょうが、トルコ発祥、中東に広く見られる、英名をターキッシュ・ディライトというロクム(lokum)──あるいはラハト・ルクム。「喉の休息」を意味するアラビア語راحة الحلقوم ラハトゥ・ル=フルクームのトルコ読み──は、とにかくプリンとは似ても似つかないもの。「求肥」とか「柚餅子(ゆべし)」と訳したほうが、そのもちもちの食感が伝わりそうです。

僕が住んでいたパリには中東菓子の店が多く、ロクムはその分野ではもっともポピュラーなものでした。砂糖とコーンスターチを水煮してナッツを加え、冷やし固めて一口大(しばしば立方体)に切って砂糖をまぶしたもの。中東菓子らしく薔薇やミントの香りがついたものもあり、透明感のあるパステルカラーをしています。

この菓子は僕も大好きなのですが、状況によっては魂を売ってしまうほどのものなのでしょうか? 戦時下でいまほど甘味が溢れていなかったからかなあ。

ロクムに心を奪われて人生を狂わせてしまった登場人物は、じつはほかにもいます。

この連載の第6回でアンデルセンの「人魚姫」の話をしたときにも言及した、ミシェル・トゥルニエの『オリエントの星の物語』(1980。榊原晃三訳、白水社)の後半に登場するインドのタオール王子です。

この王子はスイーツ大好き、あるとき西のほうから届いたピスタチオフレイヴァーのロクムに心を奪われ、王子の位をなげうって象を乗せた船団を組んでインド洋を西へ渡り、そのあと……これ以上のネタバレは避けますが、あっと驚く展開と苦い皮肉、そして胸熱な感動を呼ぶ大バカヤローの物語で、僕は大学の卒業論文の題材にこの小説を選びました。

しかしそれにしても、《ナルニア国物語》のエドマンドは王子の位がほしくてロクム(英名ターキッシュ・ディライト)に手を出し、逆に『オリエントの星の物語』のタオール王子はロクムが食べたくて王子の地位をなげうった。

僕も好きなお菓子だけど、罪なやつだなロクムって。求肥とかゆべしみたいなやつだけど。

ポストモダン? ブリコラージュ? ミクスチャー?

このあと物語はピーターやスーザン(最終巻での彼女のあつかいも興味深いのですが)を巻きこんでの冒険が始まります。気になるのが家主のカーク教授がルーシィの言う異世界の見聞を一笑に付さずに聞いてるようすなんですよね。これはのちに第6巻で真相が判明します(光文社古典新訳文庫版ではそれが第1巻にきています)。

それにしても、ギリシア神話由来のフォーン(パン)にミラの聖ニコラオスが年中行事としての冬至と合体して生まれたとされるサンタクロースなど、作者が既存の文化表象をブリコラージュ(つぎはぎ)して作る物語はまさにミクスチャーの極みで、これってポストモダン?

では次回、『カスピアン王子のつのぶえ』でまたお目にかかりましょう。

Clive Staples Lewis, The Lion, the Witch and the Wadrobe (1950)

ポーリン・ベインズ挿画。瀬田貞二訳。巻末に「訳者あとがき」(2000年夏)を附す。

1985年10月8日刊、2000年6月16日新装版。

クライヴ・ステイプルズ・ルイス 1989年北アイルランド、ベルファスト生まれ。オックスフォード大学ユニヴァーシティ・カレッジで古典語、英文学を専攻。ケンブリッジ大学モードリン・カレッジ英文学特別研究員を経て中世・ルネサンス英文学主任教授。著書に『別世界物語』(中村妙子訳、ちくま文庫)、『悪魔の手紙』『顔を持つまで 王女プシケーと姉オリュアルの愛の神話』(中村訳、平凡社ライブラリー)、《ナルニア国物語》(瀬田貞二訳、岩波少年文庫)、『喜びのおとずれ C・S・ルイス自叙伝』(早乙女忠・中村邦生訳、冨山房百科文庫)など、《C・S・ルイス宗教著作集》(新教出版社)など。1963年歿。

ポーリン・ベインズ(Pauline Baynes) 1922年イースト・サセックスのホヴに生まれ、一時インドのアグラで育つ。ロンドンのスレード美術学校に学び、トールキン『農夫ジャイルズの冒険』(吉田新一訳、評論社)で注目される。グラント・オーデン『西洋騎士道事典 人物・伝説・戦闘・武具・紋章』(堀越孝一監訳、原書房)およびヘレン・ピアーズ『カタツムリのぼうけん』(小田英智訳、偕成社《昆虫おはなし絵本シリーズ》)でグリーナウェイ賞。挿画にC・S・ルイス《ナルニア国物語》(瀬田貞二訳、岩波少年文庫)、メアリー・ノートン『小人たちの新しい家』(猪熊葉子訳、同前)など。

瀬田貞二 1916年東京生まれ。東京帝国大学国文科在学中、中村草田男に師事し俳句を学ぶ。公立夜間中学教師のかたわら児童文学を創作。平凡社で編集者をつとめる。『なんきょくへいったしろ』『あふりかのたいこ』(福音館書店)、トールキン『ホビットの冒険』およびC・S・ルイス《ナルニア国ものがたり》(岩波少年文庫)翻訳で産経児童出版文化賞、トールキン『指輪物語』(評論社文庫)などの翻訳で日本翻訳文化賞、『きょうはなんのひ?』(福音館書店)で絵本にっぽん賞、他に児童福祉文化賞奨励賞。浦和在住。1979年歿。歿後刊行の『落穂ひろい 日本の子どもの文化をめぐる人びと』(同)で日本児童文学学会賞、日本児童文学者協会賞特別賞、毎日出版文化賞特別賞。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?