線で描く文化・面で描く文化

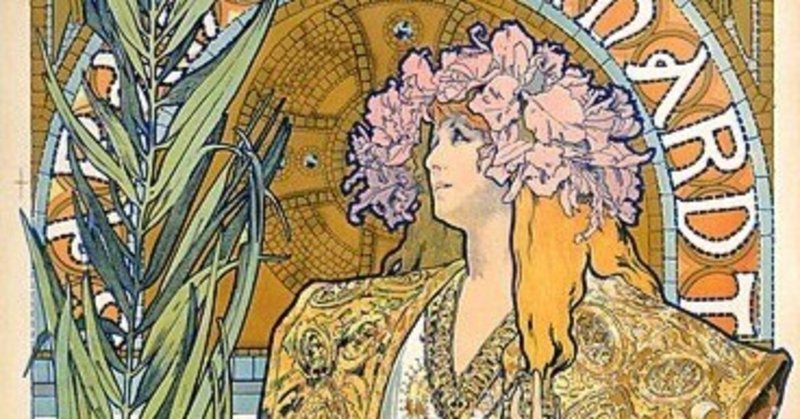

1年以上前ですが、X(旧Twitter)上でアルフォンス・ミュシャの絵に対して、否定的な見解が流れて、けっこうな論争になりました。ある種の美術クラスタ (cluster) には、ミュシャを否定する人が一定数いますね。ミュシャの絵に対する、対象を面で捉える西欧絵画と、線で捉える日本の絵画の違いについて、分かりやすい解説のポストが、コチラです。少し長いですが、備忘録も兼ねて、転載しておきますね。

夜なのでちょっと。ミュシャの話。まああそこまで苛烈な見方する人は稀だと思うけど、ある種のアートクラスタの間では、ミュシャってうっすらとではあるけど、あんまり好かれてない気はするな。逆に、イラスト系の絵描きはびっくりするくらいミュシャ好きなんだよな。

— SUNABAギャラリーの旧アカウントです (@hiroyuki9999) April 10, 2023

夜なのでちょっと。ミュシャの話。まああそこまで苛烈な見方する人は稀だと思うけど、ある種のアートクラスタの間では、ミュシャってうっすらとではあるけど、あんまり好かれてない気はするな。逆に、イラスト系の絵描きはびっくりするくらいミュシャ好きなんだよな。

これは今の店始めてから気がついた話なんだけど、イラスト系の絵描きって、ほんとみんなミュシャ好きなんですよ。好きな画家は? って聞いたら、真っ先に出てくる。不思議なくらい多い。まあ自分も嫌いではないが、そこまで? って思うくらいミュシャ好きが多い。

— SUNABAギャラリーの旧アカウントです (@hiroyuki9999) April 10, 2023

これは今の店始めてから気がついた話なんだけど、イラスト系の絵描きって、ほんとみんなミュシャ好きなんですよ。好きな画家は? って聞いたら、真っ先に出てくる。不思議なくらい多い。まあ自分も嫌いではないが、そこまで? って思うくらいミュシャ好きが多い。

なんでだろ、とずっと考えて謎だったんだが、会田誠さんのツイート見てなるほど、と思った。要するに、描き方が日本画、マンガに近いんだよな。輪郭線がはっきりしてて、塗り絵に近い。日本人のナチュラルな描き方に近いんだよ。なので「あれは萌え絵だ」ってのも、あながち外れてない。

— SUNABAギャラリーの旧アカウントです (@hiroyuki9999) April 10, 2023

なんでだろ、とずっと考えて謎だったんだが、会田誠さんのツイート見てなるほど、と思った。要するに、描き方が日本画、マンガに近いんだよな。輪郭線がはっきりしてて、塗り絵に近い。日本人のナチュラルな描き方に近いんだよ。なので「あれは萌え絵だ」ってのも、あながち外れてない。

自分が子どもの頃受けた美術教育は「とにかく輪郭線を描くな、面で描け」ってやつで、まあ西洋式の見方、描き方を叩き込むみたいなやつだったんだが、これ、いまはどうなってるのかな。まあとにかく、旧式のアカデミックな絵の描き方ってそんな感じ。ミュシャの真逆。

— SUNABAギャラリーの旧アカウントです (@hiroyuki9999) April 10, 2023

自分が子どもの頃受けた美術教育は「とにかく輪郭線を描くな、面で描け」ってやつで、まあ西洋式の見方、描き方を叩き込むみたいなやつだったんだが、これ、いまはどうなってるのかな。まあとにかく、旧式のアカデミックな絵の描き方ってそんな感じ。ミュシャの真逆。

ミュシャって浮世絵の影響受けてるから、言語に例えると「カタカナ英語っぽい発音で話してくれる人」、とでも言えばいいかな。日本っぽい。なので、日本発のサブカルチャー、イラストから入った絵描きはストンとハマるんだよな。あとはそれを是とするか非とするか。ここは判断わかれるよな。

— SUNABAギャラリーの旧アカウントです (@hiroyuki9999) April 10, 2023

ミュシャって浮世絵の影響受けてるから、言語に例えると「カタカナ英語っぽい発音で話してくれる人」、とでも言えばいいかな。日本っぽい。なので、日本発のサブカルチャー、イラストから入った絵描きはストンとハマるんだよな。あとはそれを是とするか非とするか。ここは判断わかれるよな。

ともかく、「ミュシャしか知らない」ってのじゃやっぱりいろいろマズイので、それ以外の絵描きも知っといた方がいいよ、ってのは言ってもいいかな、と思う。美術館行こう。図書館行こう。

— SUNABAギャラリーの旧アカウントです (@hiroyuki9999) April 10, 2023

ともかく、「ミュシャしか知らない」ってのじゃやっぱりいろいろマズイので、それ以外の絵描きも知っといた方がいいよ、ってのは言ってもいいかな、と思う。美術館行こう。図書館行こう。

①歌川広重の線表現

それぞれの文化で、得意不得意があるということなんですが、どうも西洋の写実的な絵画が優れていて日本の絵画が劣っているという、優劣で捉える人が多いです。なので、この件に関して、個人的な意見を少し書きます。

例えば、西洋では雨の表現が、浮世絵が伝播する以前は、あまり確立されていなかったようです。どうも、風雨や霧雨で霞む空のような表現が、多かったようです。なので、歌川広重の浮世絵『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』などの、雨を線で表現する手法に西洋の画家は驚いたとか。

②西洋画の雨の表現

浮世絵の表現を取り入れて、ゴッホやマネなどが、線で雨を表現する手法を取り入れます。

こうやって見ると、面で捉える画法が優れていて線で捉える画法が劣っているわけではないのが、理解できます。

それぞれの文化の、得手不得手の範疇かと思うのですが、いかがでしょう。

もっとも、西洋画でも銅版画は、雨を線で捉える表現はあったようで。 こちらは1781年のトマス・ペナントの作品です。遠近法の透視図法の応用で描いているので、線は整然としてはいますが、雨の持つ躍動感とかランダムな感じとかは、やや希薄ですね。

③残像の線画的表現

日本の場合、線で対象を捉える文化は長く、こちらは『石山寺縁起絵巻』の中の絵。高階隆兼と弟子らが描いた、鎌倉時代の作品です(完成は江戸時代までかかっています)。

線による、薙刀の回旋表現が、試みられています。いわゆる残像としての線画表現ですね。

漫画的だとバカにする前に、これを面で描く技法で表現可能か、思いを致しましょう。できないことはないですが、それは多分に、三角形の残像を描いた、漫画的な表現になってしまうでしょう。

④葛飾北斎と集中線

日本的な、線で描く美の巨人が、葛飾北斎です。

最初は、曲亭馬琴の読本『椿説弓張月』などの挿絵画家として名を挙げた北斎は、版画の線表現の可能性を広げた画家でした。北斎は効果線のひとつである集中線の、元祖か少なくともその技法を世に知らしめた絵師です。

椿説弓張月『矇雲出現の図』。矇雲國師という謎の人物が、地中にあった石の唐櫃から出現する、ドラマティックなシーンを描いています。

こちらは『流離王雷死』。古代インドで、釈迦族を滅ぼしたコ ーサラ国の王ヴィドゥーダバ(流離王)が、雷に打たれる場面を描いた一枚。

こちらは曲亭馬琴『新編水滸画伝 初編初帙』の、葛飾北斎画。線で表現する文化だからこそ、このような表現は生まれた、と言えそうです。まさに、日本が世界に誇る巨匠中の巨匠です。

なお、北斎の集中線は、科学的にも意味があります。

これは、ヘリング錯視と呼ばれる、目の錯覚の例です。

平行線に集中線を重ねると、平行線が膨張しているように見えます。

そう、北斎の集中線表現は、映画におけるズーム技法や、魚眼レンズによる効果を、二次元の中で表現する先進的な試みです。

⑤河鍋暁斎の真と画

幕末から明治期に活躍した浮世絵師・河鍋暁斎は、写実的な真図とデフォルメした画図を明確に意識して使い分けており、リアルとリアリティの違いを理解していた絵師でしょう。

地味な絵ではあるのですが、現代の絵師さんたちに見てもらいたい河鍋暁斎の絵をご紹介。「真」がリアルに描いた手、「画」が絵として描いた手。リアルの観察を基礎としながらも、絵にする時はアレンジを加えて生動感を出しています。『暁斎画談 内篇』の「手足真図及ヒ画図」より。#おうちで浮世絵 pic.twitter.com/0zVedCtWj4

— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) April 16, 2020

地味な絵ではあるのですが、現代の絵師さんたちに見てもらいたい河鍋暁斎の絵をご紹介。「真」がリアルに描いた手、「画」が絵として描いた手。リアルの観察を基礎としながらも、絵にする時はアレンジを加えて生動感を出しています。『暁斎画談 内篇』の「手足真図及ヒ画図」より。

ピカソが写実的な絵とキュビズムの絵の、両方が描けたように。崩れていると崩しているの違いを、理解したいですね。

また暁斎は、骨の絵も多数残していますが、あえてデフォルメした頬骨の表現で、鬼気迫る幽霊を描いています。

誇張された似顔絵が、かえって特徴を捉え、印象と一致するように。写実が優れてるなら、絵画は写真に劣ることになってしまいます。そんなことはありませんよね?

幽霊の絵を数多く収集していた五代目尾上菊五郎に頼まれて、河鍋暁斎が描いた幽霊画(正確にはその肉筆画を暁斎自身が版本の挿絵に写したものです)。幽霊の「真」を捉えようとした恐ろし気な作品。原宿の太田記念美術館にて開催中の「河鍋暁斎ー躍動する絵本」展にて、12/19まで展示しています。 pic.twitter.com/iQp3u3QDsU

— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) December 5, 2021

幽霊の絵を数多く収集していた五代目尾上菊五郎に頼まれて、河鍋暁斎が描いた幽霊画(正確にはその肉筆画を暁斎自身が版本の挿絵に写したものです)。幽霊の「真」を捉えようとした恐ろし気な作品。原宿の太田記念美術館にて開催中の「河鍋暁斎ー躍動する絵本」展にて、12/19まで展示しています。

ちょっと、板垣恵介先生のタッチに似ていますね。いや、正確には板垣先生が、河鍋暁斎に似てるんですが……。実際の人間の骨格からすれば、このような頬骨や顎の表現は、写実的とは言えません。でも、ですが、こういう誇張された絵のほうが、やせ細った人間の雰囲気やイメージを、的確に伝えていませんか?

こちらのまとめも、とてもわかり易かったです。ご参考にどうぞ。

西洋画は浮世絵みたく雨を線で描かないので、どう描くのか調べた結果、様々なアーティストに様々な特徴があった

カメラの普及によって、写実の限界を感じた西洋の画家が、浮世絵からインスピレーションを受けて印象派を生み出したように。面で捉える絵が線で捉える絵よりも高度とか高級とか、平賀源内の頃の議論ですね。

絵画に歴史あり、絵画の背景にはその国や民族や宗教の影響などによる、文化があります。権威主義に堕すことなく、作品を鑑賞したいものです。

以下は諸々、個人的なお知らせです。読み飛ばしていただいても構いません。

筆者の小説(電子書籍版)でございます。お買い上げいただければうれしゅうございます。

文章読本……っぽいものです。POD版もあります。

筆者がカバーデザイン(装幀)を担当した、叶精作先生の画集です。POD版もあります。

投げ銭も、お気に入りましたらどうぞ。

サポート、よろしくお願いいたします。読者からの直接支援は、創作の励みになります。