油絵で黒の絵の具を使わない理由

X(旧Twitter)のタイムラインに、こんなポストが流れてきました。マンガや、アルフォンス・ミュシャの絵を馬鹿にする美術関係者は、X(旧Twitter)でしばしば見かけ、多くが炎上するのですが……。その言説に感じていた権威主義的傾向の理由を、明治以降の絵画史を踏まえて解説されていました。

油絵で黒を使わない教えは、明治時代にまで遡ります。

— hiromaya (@hiromaya_art) May 18, 2024

実は、この「黒を使わない」は日本美術画壇の派閥争いの名残です。

1800年後期に黒田清輝など数名の画家が本場の洋画を学ぶためにフランスに留学をしました。

当時は印象派が隆盛しおり、色彩豊かに描くということが流行りだったようです。… https://t.co/EfzBTz84Ds pic.twitter.com/dx3w2ei43X

油絵で黒を使わない教えは、明治時代にまで遡ります。

実は、この「黒を使わない」は日本美術画壇の派閥争いの名残です。

1800年後期に黒田清輝など数名の画家が本場の洋画を学ぶためにフランスに留学をしました。

当時は印象派が隆盛しおり、色彩豊かに描くということが流行りだったようです。

それまでの写実は陰影やライティングが強く、全体的に暗い絵が主流でした。しかし、印象派が台頭し、色彩鮮やかで明るい絵を描くことが「新しい芸術」の象徴になっていきました。

黒田はこの当時のフランスのアート事情を見て、「黒っぽい(暗い)絵=古い芸術」という印象を持ち帰りました。

日本に帰国後の黒田らは「新派」と呼ばれて、日本美術界で強い影響力を持つようになりました。

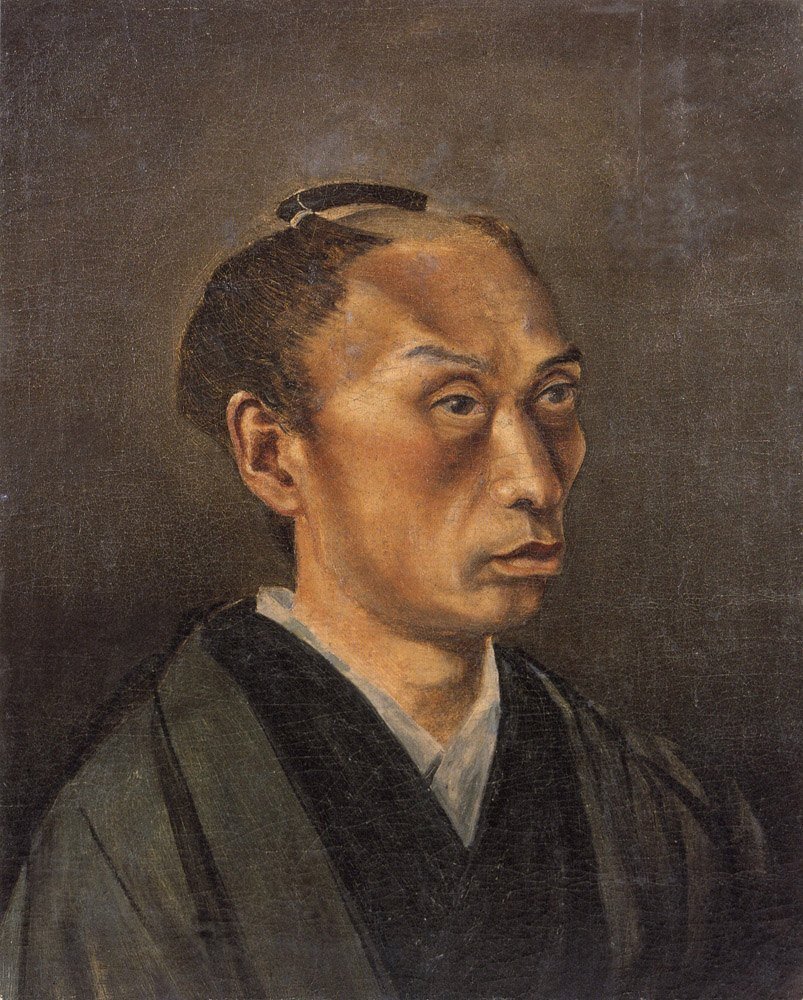

その際に自分たちがアートの最先端であることを主張するため、すでに日本で油絵を勉強して熱心に超絶リアルな写実を描いていた高橋由一や岸田劉生などの画家たちを、「ヤニがついたように薄暗い絵」という意味から「ヤニ派」と嘲笑し、レッテル張りをしました。

ここから、「黒の絵の具」が日本美術画壇の派閥争いの象徴になっていきました。

ただ、絵を描くうえで、絵の具の彩度や明度は下げなければいけないので、黒田らは黒の代わりに紫などを使っていたようです。

黒田はその後に東京美術学校(東京藝大の前身)に洋画科が新設された際に教授となりましたが、学生が黒の絵の具を使った際には低評価を付けました。

有名なのは、藤田嗣治(レオナール・フジタ)が卒制の自画像の髪に黒を使ったことから最低点をつけられたことですね。

こういった経緯により、時代とともに「黒の絵の具を使わない」だけが残り、今日までの日本の美術教育に浸透していきました。

①面で描く表現の画期

とてもわかりやすいですね。日本の教育界には、元の理由が失われてしまった、海外化したルールが残り続けることが、しばしばありますが。お経と同じで、最初はお経の内容や説かれた意味が大切だったのに、その内にお経自体をありがたがり、内容がわからなくても繰り返し唱えることで功徳が積まれるという。

幕末から明治以降、海外の絵画表現――油絵が本格的に日本国内に入ってきて、その立体的な表現に日本の画家が衝撃を受けたことは、想像に固くないです。洋画(蘭画)を日本に紹介した平賀源内も、日本の絵画技法では真上から見た重餅を表現できない、という形で問題提起していましたから。

引用元ポストも、以下に引用しておきますね。

油絵で一度は「黒を使うな」って言葉に出会うことがあると思うけど

— おひの にほ(painter) (@ohinoniho) May 16, 2024

超ざっくり言えば「陰影=黒ではないよ」ってだけの話なので調色で黒使って良いし

勿論黒を使わずに透明な茶色の層に透明な青を重ねて暗さを表現しても良い…

のだけれど自分は最初に「黒を使うな」と言われた為か長らくどうしても黒を

油絵で一度は「黒を使うな」って言葉に出会うことがあると思うけど

超ざっくり言えば「陰影=黒ではないよ」ってだけの話なので調色で黒使って良いし

勿論黒を使わずに透明な茶色の層に透明な青を重ねて暗さを表現しても良い…

のだけれど自分は最初に「黒を使うな」と言われた為か長らくどうしても黒を

使うことに抵抗があった。

— おひの にほ(painter) (@ohinoniho) May 16, 2024

割とそういう人いるんじゃないかなー、ってふと思。。。

あんま「黒を使うな」ってのを初めに言わない方が良いんでないかなーって。

使うことに抵抗があった。

割とそういう人いるんじゃないかなー、ってふと思。。。

あんま「黒を使うな」ってのを初めに言わない方が良いんでないかなーって。

というか色で陰影を表現するってどうやって説明したら良いのだろう…

— おひの にほ(painter) (@ohinoniho) May 16, 2024

脳死で「とりま深い茶色一層施して、明るいところを描いてけ」

ってのも乱暴過ぎるしな…

教える側に立って考えるとその辺なんて言うのが良いんだろうな

というか色で陰影を表現するってどうやって説明したら良いのだろう…

脳死で「とりま深い茶色一層施して、明るいところを描いてけ」

ってのも乱暴過ぎるしな…

教える側に立って考えるとその辺なんて言うのが良いんだろうな

②西洋では脱遠近法へ

新しい表現に対する、新鮮な驚き。それが、若き画家たちの創作意欲を刺激し、新たな潮流が生まれる。それ自体は、なにも悪い話ではありません。でも、それが権威化して、旧来の表現とかを馬鹿にしたり、排除しだすと、いただけません。

線で輪郭を描く日本の絵画の技法と、濃淡で面で描く西洋画の技法と、上下優劣をつけるのは、権威主義的な序列主義に、まっすぐ地続きです。現実問題、日本のその線で描く表現に、西洋の画家は衝撃を受け、印象派が誕生したわけで。

ルネサンス期に遠近法が数学的に解析され、マザッチオや、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』などにも取り入れられたわけですが。ルネサンス後期には早くも、脱遠近法の流れが生まれたように。常に新しい動きがあるのは、絵画会の新陳代謝という意味でも重要です。

でも、進化したほうが優れていて、進化していないほうが劣っている、というのは、進化論の間違った解釈です。それは、ナチスの優生学と同じです。チャールズ・ダーウィンは、適者生存を言ったのであって、優勝劣敗を言ったわけではありません。優れているから生き残ったのではなく、環境に適応したものが生き残る。ここがポイントです。

③上下優劣で評価の愚

海外に留学し、西洋絵画を学んだ画家たちは、自分たちが新しい絵画表現の担い手という、自負もあったでしょう。新しい技法や表現を、日本に持つ当てたい、西洋の絵画教育を日本にも根付かせたい。そこに嘘はなかったでしょう。

ただ、それが弟子や孫弟子の代になると、形骸化したり権威主義化してしまう。日本の美大関係者などに感じる鼻持ちならなさや傲慢さというのは、まさに形骸化した権威主義者の、それによく似ていますね。

コチラの動画も、山田五郎さんの動画も参考になるでしょう。

明治期の代表的な画家3人を取り上げ、わかりやすく解説されています。こういうのが、本物の知性であって。師の教えを丸暗記し、その知識量が自分の正しさや正当性を証明すると思ってしまう。間違いなく、権威主義です。

なのに、自分自身が画家としてあまり売れず、美術教師や大学の講師などで糊口をしのいでいるのに、漫画家やイラストレーターの絵がもてはやされ、専業として食って行けている。自分のほうが上なのに……。この上下優劣の肝上げ自体が、間違いとは言いませんが、一面的な見方ですね。

④難易度と評価の違い

プロ野球でホームラン30本を打つのは大変ですが、実はシーズンの内野安打の本数は、最多でも30~40安打なんですよね。つまり、内野安打の難易度はホームランとさほど変わらない。でも、シーズン30本塁打の選手と30内野安打の選手と、どちらが年俸が多いか? 考えるまでもないのですよね。

ところが美術の世界では、難易度だけを見て「自分はすごい技術や知識を持っているのに、あんな適当な絵を書いている連中が、大儲けしやがって」とルサンチマンを募らせ、漫画家やイラストレーターを馬鹿にすることで、自分の傷ついたプライドを癒そうとする。

気持ちはわからないでもないのですが、ホームランと内野安打を、数だけで比較しても、あまり意味がありません。そもそも漫画家は「絵も描ける小説家や絵本作家」に近い存在であって、画家とは違います。ストーリーテラーとは、そういうことです。

では、原作付き作品は違うじゃないかと言われそうですが、どのみち漫画家は演出家でもありますので。昔のアニメの監督が、演出とクレジットされていたように。アレンジャーと同じ、あるいはオーケストラの指揮者のようなものです。同じヴェートーヴェンの曲でも、指揮者によって表現が違うように。

⑤権威主義と対抗運動

小説家や指揮者には嫉妬しないのに、漫画家に嫉妬するのは、そもそもの認知にズレがありますし、そういう認知のズレが有る人が、果たして優れたクリエイターたり得るか? 疑問です。あなたが画家として専業で食えない理由は、市場の大きさだけが原因ですか?

線で輪郭を描く日本の絵画と、面で濃淡を描く西洋空き画の違いについては、コチラのnoteも、参照していただければ幸いです。

個人的には、西洋絵画の探究心が、透視図法の発見と理論化を生み出しましたし、濃淡で陰影を描く西洋絵画の写実性には、深い敬意を持っています。そして、日本の浮世絵に影響を受けつつ、印象派やキュビズムに発展したその歴史にも、大いに学ばせていただいています。

でも、それを権威として振りかざす人は、好きにはなれません。コロナ禍の折り、ある演劇関係者が、他の産業に従事知る人たちへの経緯がない発言を連発し、批判されましたが。自分ややっていることのホコリは大切ですが、それが他の表現への見下しや優越感に変わったら、危険信号ではないかと重たt利します。

その第一歩が、権威主義化ではないかと、そんなことを思いました。マンガも、手塚治虫先生らを神格化する動きには、対抗運動が必要です。その意味で、田中圭一先生の活動は、笑いに包みつつも優れた対抗運動だと、思う次第です。

以下は諸々、個人的なお知らせです。読み飛ばしていただいても構いません。

筆者の小説(電子書籍版)でございます。お買い上げいただければうれしゅうございます。

文章読本……っぽいものです。POD版もあります。

筆者がカバーデザイン(装幀)を担当した、叶精作先生の画集です。POD版もあります。

投げ銭も、お気に入りましたらどうぞ。

サポート、よろしくお願いいたします。読者からの直接支援は、創作の励みになります。