「楽譜の新機軸」② 楽譜をめぐって川島素晴さんとの対談(2018/11/27)

・今回の日本音楽コンクールの審査に関して

川島:今回この結果に関して言うと、つまりこれは第2位に選ばれたということに関して言うと、譜面審査だけになったことだけが選ばれた理由じゃないと思います。なぜかと言うと、従来の日本音楽コンクールでも譜面審査を経て4曲選ばれるんですよね。今回はそのうち3曲が入賞した、というぐらいなので、前回と今回で演奏される作品の誤差は1曲なんですよ。ですから、これは4位になっていたらそれは落ちていたかもしれないですが、譜面審査になったことによって、これが入賞したしないが変わったかと言うと、ほとんどの誤差はないと、考えていいですよね。

ですので、なぜこれが入賞したのかと言うと、どちらかと言うと制度として変わった点は審査員が4人になったことです。

日本音楽コンクールの審査員は従来でしたら10人ぐらいいたんですよね。それが4人に減らされました。今回は西村朗さんと酒井健治さんと伊藤弘之さんと鈴木純明さんという4名でした。ここに、もう少し保守的な方々が入っていたら、多分この作品は残らないです。そういう意味ではどちらかと言うと、人が少なくなった。そして比較的若い世代の人が、そして物分かりのいい人たちだけが入賞作品を選んでいるということが変わった点なのではないかなと思います。

ですから、この話題が譜面審査になったということをテーマにするならば、話がそれてきてしまうんですよ。

しかし、この作品に2位を付けたんだということはあるわけですよね。それに関して本当はどうなのという話をしなくてはいけない。ですので、ここで皆さんには、1位と3位を聞いてもらうべきなんですよね。

それは時間的にも本題からもそれるのでやらないと思いますが、私が少し聞いた印象で言いますと、そういった意味では1位の作品は、やはり従来以上によく書き込まれた作品が選ばれたと思います。しかし反面、全体として特別性はないと言いますか、小宮作品ほど偏った音楽ではない。よりバランスの取れた、しかし新しい要素もたくさんある、全てをわかってらっしゃる方が精密にいろいろなことを書かれた音楽だと思いますし、音楽の構成も、どちらかと言うと至って普通に、三部構成で、最後盛り上がって終わるみたいな、そういう出来になっていたと思うんです。

3位は少しジャズの要素があり、どちらかと言うとポピュラー的な要素が介入するようなタイプで、そこら辺は多分、審査員の方は見ていてわかったと思うんですよね。「swing,swing,swing」というタイトルだったので。それでも多分相当譜面も書き込まれたものだと思うのですが。その中にあって、この小宮作品はですね、極めて特別なものに映ったことは間違いないと思います。絶対、同じ響きしかないじゃないかというところまで見抜いていたはずです。

ですので、審査員の方はそれもわかった上で2位をつけていると思うんですよ。

こういう無理を強いるような要素ということで言うと、西村朗さんだって結構難しい譜面を書かれます。ただ彼の場合は楽器をよくわかった上で書くんですよね。伊藤弘之さんも痙攣的なリズムでトレモロばかりのピアノコンチェルトを書いていたりしています。それで確か芥川作曲賞を取られているのですが。そういうものを書かれていましたので、こういう譜面を見てあまり驚かなかったんじゃないかなとか、色々思います。ですから小宮作品が1位ではなかったけど2位になったと。で3位ではなかったというところで、やはり物分かりのいい人達だったんだなということだと思います。

・オーケストラという媒体について

川島:一点言うと、選んだ審査員の先生方は、この作品はやってくれるだろうと思われたかもしれないと思いました。この譜面通りを通したというのは偉いとも思いますし、逆にオーケストラのことをそんなに考えなかったのかとか、色々思います。ただ、オーケストラという媒体に向けての譜面という意味での演奏の問題点を除いて、私はこの作品は興味深いとも面白いとも思っているんですよ。ですので、選んだ人たちは偉いなと思っています。どこかオーケストラを敵にまわしたなとも思いますが、英断したなとも思います。たぶんこれ本当にできるのという議論になったと思いますけどね。あとは、痙攣的なリズムとはいっても四分音符=60で三十二分音符って書かれるよりかは四分音符=120の十六分音符で書いてくれたら演奏しやすいのにと思います。初見でできるのにな、とか。

小宮:それは奏者の方によく言われます。でもそれはあえて弾きづらいようにしています。

川島:どちらで書いても音楽の結果には基本的に影響はないはずなんですよね。問題は、目的というものがはっきりしていて、やはりこういう譜面ヅラでやってもらわなければ意味ないなと本当に思っているかどうかということなんですよね。そういうことを追求するにしてはオーケストラという相手は、保守の牙城過ぎるし、やはり無理がありすぎると思います。本当にそういう方向性でやりたいならば、オーケストラという既成の媒体ではなく、仲間を集めてオーケストラをやるみたいなことしかないと思います。オーケストラってそんな保守的でいいんですか?未来ないんじゃないんですか?と思っていたとしても、言うのは簡単だけど、そう簡単には治らない。その人たちを相手にしなくていいんじゃないのっていうところは思います。

小宮:あえて相手にしたいところもあるんですよね。もちろん演奏家の人も変わっている人はいると思うので、モチベーションを共有できる人たちを集めて、オーケストラを組織するというのも考えられますが、すごく制度化した下の中で、実はやばいことしているみたいなものに少し憧れます。どっちもやってみたいなというところではあるんですよね。

・尺八協奏曲について

小宮:ではそろそろ、川島先生の身体性の強い作品における楽譜の意味を、お聞きしたいと思っています。今回尺八協奏曲をプレゼンしていただきます。

川島:4年ほど前に作曲した藤原道山さんのために作った尺八協奏曲で、「春・夏・秋・冬」と「藤・原・道・山」を各章の題名にあしらっています。

私の場合は、演じる音楽ということを掲げてやってきているのですが、基本的に楽譜というのは演奏して欲しいことを書く。先ほどの議論でいう、規範的楽譜のスタンスです。

ただ、この作品の楽譜ということに関していうと、もちろん色々な要素があって、四楽章あるうちの、「夏の原」という第二楽章は、各パートが「草いきれ」などいくつかの情景をインスパイアされるような音響的な奏法をやるんですね。

この部分は指揮者がいくつかの決まったキューを出して、それにしたがって、その後、自由に奏法を展開してく部分があるんです。そこはもうインストラクションしかないんですよね。指揮者はオーケストラの中を練り歩きながらキューを出していくということをしていきます。そうすると、指揮者のそばにいる奏者が風の要素をやるなど、そのように音楽が展開していきます。そして、尺八奏者もオーケストラの中を歩きます。指揮者と尺八奏者が夏の原を歩いていると、その周辺で何か音響イメージが奏でられる、そういう場を作りました。

それにしてもやはり段取りも何も書いてありますから、規範的楽譜であるという意味においては変わらないかもしれないですが、こういうタイプの楽譜も書きました。

そして、第三楽章は、これもやはりとても普通の譜面になっていて、譜面は譜面だという以上の何物でもないのですが、それぞれの楽章ごとに演じる音楽という理念のもとに色々なことを実践しています。

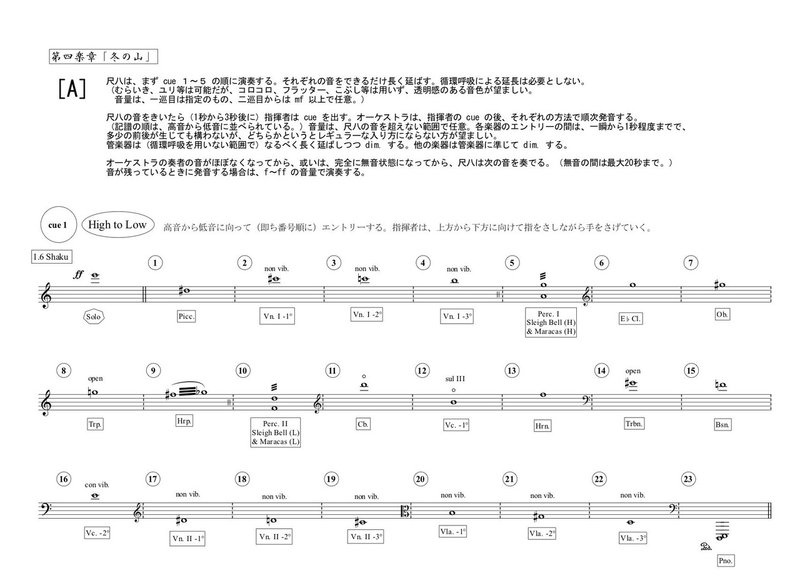

川島素晴作曲『尺八協奏曲』より第四楽章「冬の山」

第四楽章をちょっと見てみましょうか。譜面という問題にアプローチしているところだけをお話しいたします。

第四楽章はどのようになっているかと言うと、キュー1というところに、尺八の「shaku」と書いてあります。これはソロの人が吹く音であって、その音に対して1234という順番が並んでいますよね。これはオーケストラ全員、バラバラに譜面が書いてあって、この通りの順番で演奏していかなくてはいけないんですね。ですので、尺八の音を聞いてこの順番にみんなが演奏していくというようになります。

どちらかというとイメージとしては上から下にだんだん音が広がっていくような風情になります。

その結果、オーケストラの並び順はバラバラですので、このスコアを見ながら人の音を聞いて、あの人出たなと思ったら、次自分が入るということやらなくてはいけないという仕立ての曲になっています。ですので、これはある意味では従来の楽譜という意味では新しいアプローチをしているタイプのものではないかと思っています。

ずっと延ばされる尺八の音がきっかけで、それぞれの楽器がダーとなるべく音を延ばして入っていきます。そして、尺八が消えてから、しばらくして、他の楽器が消えるということをしていきます。ですので、本当に一つの響きを作るだけ、というタイプの音楽です。

小宮:ゲーム的要素がありますよね。

川島:そうですね。ある種その場で音楽を作っていくと言う形のやり方をしています。そうですね、最後の四楽章のところの音響だけ聞いてみましょうか。

小宮:この四楽章、演奏者がミスする可能性もあるじゃないですか。

川島:順番をね。

小宮:曲の後ろの方とかで、指揮者が違う指揮を出して、ミスした場合はどうするんですか。それはそれでオッケーなんでしょうか。

川島:それこそ仕立てとしては、尺八は一通り順番通りにやります。そして、今度尺八が吹いて、それを指揮者が聞いて、このキューを出します。そういう仕立てでやっているわけです。それで、この音をこういう風に出しましょうと決めているのですが、うまく行かないと失敗するんですよ。尺八が吹いた音をパッと聞いてキャッチしなくてはいけないので、大変なんですが、それができないと難しいので、やはり決め打ちしてしまったんですよね。

小宮:そうなんですね。

川島:ですから、そういう意味では日和ったんですよ。

小宮:やはりどこかで日和らないと立ち行かなくなりますね。

川島:理想としてはこの曲だけを、5時間ぐらい練習すれば、できるようにはなると思うのですが。

小宮:楽譜を拝見させてもらって、この作品ではミスも組み込まれているのかなと思ったんですよ。しかし、例えば指揮者が間違えて尺八の音を聞いて、間違えて指示したのは OK ではないということですね。

川島:原則的にはやはり、作った響きが再現して欲しいと思っています。その意味では、私は音は何でもいいと思ってないということですね。

小宮:もしかして出てくる音はなんでもいいと川島先生も思っているのかと、自分なりに解釈していました。

川島:音響が変化していって、次第にノイズの方に持っていくというプロセスもあるので、徐々に音は自由になっていくのですが。尺八と言いますと、一音成仏と言って一音を聞きこむということがある。比較的ぼくの作品では、音が多くて情報過多になることが多いのですが、あえてここでは一音成仏というのを、どうやったら私なりに表現できるかと思って作曲しました。その一つの尺八の音を聞いてもらいながら、響きが広がっていく世界を作ろうと思ったんですね。

小宮:その意味では演奏者に「音を聞きこむ」という身体性を指示していますよね。音そのものというよりかは、心の有り様というかそういったものの指示を出しているように思います。

・記述的/規範的楽譜ではなく

川島:そうかもしれないです。先に結論めいたことを言うと、私としては演じる音楽として色々やってきましたし、色々な譜面を書いてきましたが、規範的/記述的という先ほどの楽譜の分類で言えば、規範的楽譜だろうなと思います。基本的には譜面通りに演奏してもらう。譜面に書かれた指示通り演奏してもらうという意味においてですね。

先ほどの記述的か規範的かという議論があったとして、確かに、音楽がもともと、記録的・記述的であるということはあると思います。しかし、そのどちらなのかという議論と本当に今回の話は適合する話なのかとも思うんですよね。そのどちらでもない譜面とはそういうものであって、それ以上でも以下でもない。音楽がオーラルなものからスクリプトなものに変わっていったと言うのは、音楽史を遡った話の問題なので、そう言ったトピックだけで語れるかという問題があると思います。

ですから、小宮さんの作品に関して、もう少し、コンテンポラリーなトピックに寄せて考えてみたいと思います。

第一義的に、先ほどの『VOX-AUTOPOIESIS』の場合の楽譜と言ったとき、ここには何通りかの楽譜があったわけです。まず、最初に与えられた楽譜があって、演奏家はそれを見てその場で歌う。つまり初見的にそれを歌わなければならない訳ですよね。そこでは練習できないわけです。ですから完璧に演奏する想定ではない。結果的にエラーが起こる。そのエラーを組み込んで音楽はそのまま自動生成していく。エラーということを含めて自動生成していく。

そうするとその楽譜と歌手の関係性というのは、自動生成していく譜面を、その場で、即時に読みとらなきゃいけないということ。それは、あらかじめ完璧ではないということが織り込まれているということ、なんですよね。ということは、演奏している当日の譜面の有り様としては、演奏不可能性という問題がひとつあります。もし本当に、普通に演奏できてしまうような譜面でしたら、この作品のコンセプトは成立しないわけですよ。全部初見で完璧に歌えちゃいましたとか言ったら、だめなわけじゃないですか。先ほどの演奏家たちは上のラとかを普通に当てちゃうとか究極にすごい人たちがやっていると思うんですけどね。

小宮:そうですね。演奏家がどんどんうまくなってしまうので、自分もプログラムの複雑が増える度合いを徐々に増やしていっているんですよ。うまくなってしまうので、楽譜が生成されなくなってしまうんです。

川島:そうですよね。

小宮:もはや作品の中にミスを組み込みにいっています。

川島:あの作品の音痴な人を想定したバージョンを見てみたいなと思いましたけどね。

小宮:もうハチャメチャになってしまいます。

川島:そうですよね。音痴まで行かなくても、初見で歌うとすこし音が外れちゃうみたいな。私もよく新曲視唱の審査とかしていますが、だいたい70点ぐらいとるような人を想定するとどうなるかとかね。エラーが生まれるから、次々と楽譜が生成されるとは思うんですよ。しかし、小宮さんはそういうものがやりたい訳ではないのだろうなと思うんですよね。やはり本当に能力の高い人たちが、より高みに挑戦する姿を見せたいんでしょうね。

小宮:そうですね。高みというか、彼らとかオーケストラの演奏者たちは、すでに高度な西洋音楽的教育を受けているわけじゃないですか。ひとつの規範としてあるものが組み替わる姿が楽しいのだと思います。ですから、より高みとかではなく、もう一つのありえたかもしれない身体性が、出現する様子が見たいのだと思います。例えば生まれた時からこの曲をずっと練習していた人がいたとしたら、モーツァルトとかは全然弾けないのですが、この曲だけはめちゃくちゃ弾けるみたいな身体を持つ人間が生まれるかもしれない。そう思うと、もうひとつのあり得た世界が少し垣間見える気がして楽しいです。

「楽譜の新機軸」③ 楽譜をめぐって川島素晴さんとの対談(2018/11/27)につづく

2018/11/27(火) 東京藝術大学芸術情報センターLABにて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?