レヴューオペレッタ:《雪の中の3人の男》(11月11日、ミュンヘン・ゲルトナープラッツテアター)

11月11日、ミュンヘンのゲルトナープラッツテアターで《雪の中の3人の男》(Drei Männer im Schnee)を観ました。

これは同劇場の委嘱作品、世界初演は2019年1月31日でした。

2019年の「ドイツ・ミュージカル劇場賞」で、〈最優秀演出〉、〈最優秀ステージ美術〉、〈最優秀主演〉に選ばれました。

同劇場のトレイラーで40秒ほど見ることができます。

劇場の正面入口にはクリスマス・ツリーの準備が。

ただ、今年は記録的な暖かさなので、ピンときません。

エネルギー危機の今年にはありがたいのですが、これも温暖化現象の一つかと思うと、複雑ではあります。

プログラム。

ストーリーが英語でも出ています。

このプロダクションは1934年に発表されたエーリヒ・ケストナーの同名小説を基に作られました。

ケストナーの作品はユーモアと風刺、皮肉、諧謔、パロディーと逆説的な表現が効いています。そして、ナチスにより「焚書」されました。ケストナー本人は自分の著作が燃やされるのを見に行った、そうです。

ケストナーのファンならこの作品も知っていると思います。とにかくその風刺とユーモア、皮肉には2行読むごとに1回は吹き出すほどの面白さです。

もう随分前に読んだので、正確に再現できないのですが、例えば、「財閥(大金持ち)とは雪崩のようなものだ。ほっておいてもどんどん大きくなる。谷底に落ちるまで」とか、「女性は従順であればいい。教養があっても邪魔にならない」・・・

この二つ目の例は小説の最初に出てきます。

つまり、この小説はもともと「私」と友人がベルリンからバンベルクに向かう電車の中で居合わせた客から聞いた話、という設定です。なぜ、バンベルクに向かうことになったかというと・・・

その友人が美術史に詳しい女性に恋をし、その彼女から「バンベルクの騎士を知らない人(つまり教養のない人)とは結婚しない」と言われました。友人は、バンベルクの騎士を知らなかったために、実際に一緒に見に出かけることになったのです。

ところが、帰ってきたところ、この女性は歯科医師と結婚することを決めていました。この歯科医師はバンベルクの騎士を知らなかったのに、です。彼女は彼には従順だったため、上記のコメントが記されていたのです。

さて、このレヴューオペレッタではこの導入部分はありません。

「お話」がいきなり始まります。

ビゼーの《カルメン》とメリメの同名原作小説みたいなものですね。

上に英語が出ていますが、ストーリーを簡単に言うと・・・

トープラー財閥の最高経営者エドゥアルド・トープラーは、クリスマスに同社が出した懸賞作品の受賞者の発表をします。賞はオーストリアのグランド・ホテルに10日間滞在すること。

第一位はDr.フリッツ・ハーゲドルン。ハーゲドルンは金がない。そんなところに滞在するよりも定職が欲しい。博士号を持っていても、教養があってもなんの役に立たない。

第二位は「シュルツェ」です。ただ、シュルツェは表彰式に現れません。と言うのも、シュルツェはトープラー本人だからです。彼は偽名を使い、貧乏人になりすまし、世の中の人が貧乏人をどう扱うか見てみようと、この計画を考えました。

トープラーは使用人のヨハンを金持ちに仕立て上げて、同行させます。

ただ、トープラーに当てがわれたグランドホテルの部屋は、ハーゲドルンやヨハンの部屋とは全く違う惨めなものです。

それどころか、トープラーはホテルの従業員に掃除までさせられる始末です。

トープラー、ハーゲドルン、ヨハン、この3人が『雪の中の3人の男』です。

そこに、父親のことを心配するヒルデ・トープラーが家政婦のクンケル夫人を連れて現れます。ヒルデはトープラーの一人娘、財閥の跡取りです。

ヒルデはハーゲドルンと恋仲になり、ヨハンはホテルの従業員の男と恋に落ち、グランドホテルの常連のカラブレ夫人は男性に色目を使い・・・

いわゆる「ドタバタ」が繰り広げられるのですが、セリフは原作と同様、かなり風刺が効いています。

最大の風刺は、第一幕の最後、休憩の前にありました。それは・・・

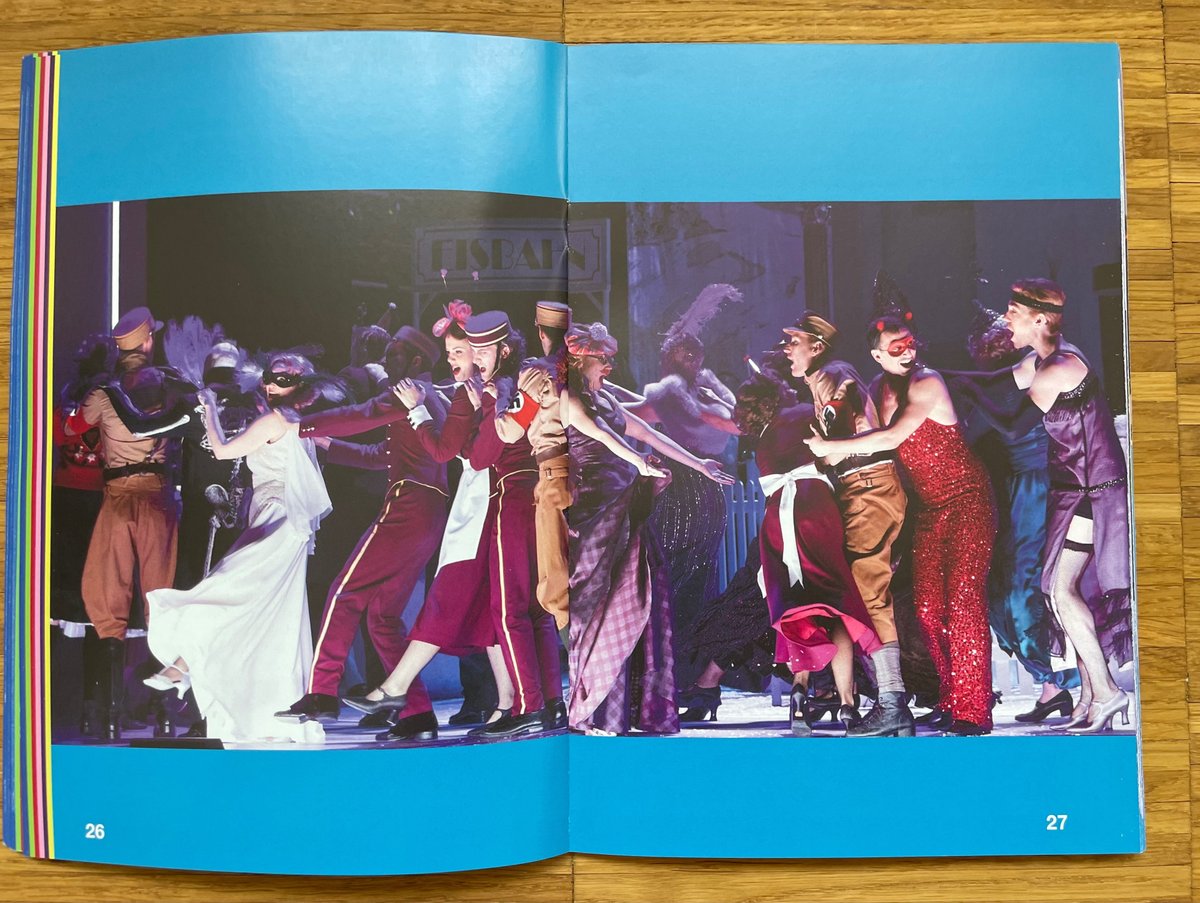

大晦日の仮面舞踏会、ナチのハーケンクロイツをつけた3人の男も現れますが、一緒に乱痴気騒ぎ。みんなでカウントダウンをして「ハッピー・ニュー・イヤー!!良い年になりますよう!!1933年!!」とお祝いを叫びます。

もうお分かりでしょう。

1933年1月30日にヒットラーが政権の座に着きました。

それから12年間、暗黒の、地獄の年が続くのです。

ここで休憩になります。

さて、トープラーは金の有無で人間の扱いがこうも変わるか、と言うことを嫌というほど経験します。

最後はホテルを買収して、自分に冷たくあたった人間たちを解雇しようとしますが、買収は叶わず。

なぜなら既にアラブ人が手をつけていました。

登場したアラブ人はしかしトープラーの友人。

と言うめでたし、めでたし。

オーケストラ・ピットです。

音楽はサキソフォーンの扱いが特徴的、加えてオーストリアのツィターが雰囲気を作ります。決して、単純な音楽ではないのですが、わかりにくい音楽でもありません。

何より、出演者が歌と演技が上手い。

特にトープラー役のエルヴィン・ヴィンデガー。でも、テリー伊藤に見えてしょうがない・・・。

それに子供たちの演技と歌、いきいきとしていて楽しい。

19世紀末〜20世紀初頭のヨーロッパの「グランド・ホテル文化」をステージで見せるのも面白い。建築(ステージ美術)はアール・デコでした。

ところで、グランド・ホテルを舞台にした映画も多々あります。

最近では《グランド・プダペスト・ホテル》がとても面白かった。

劇場は満席でした。特に若い人たちが多かったのが印象的でした。

FOTO:©️Kishi

以下はプログラムに掲載されたステージ写真。©️Christian POGO Zach

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?