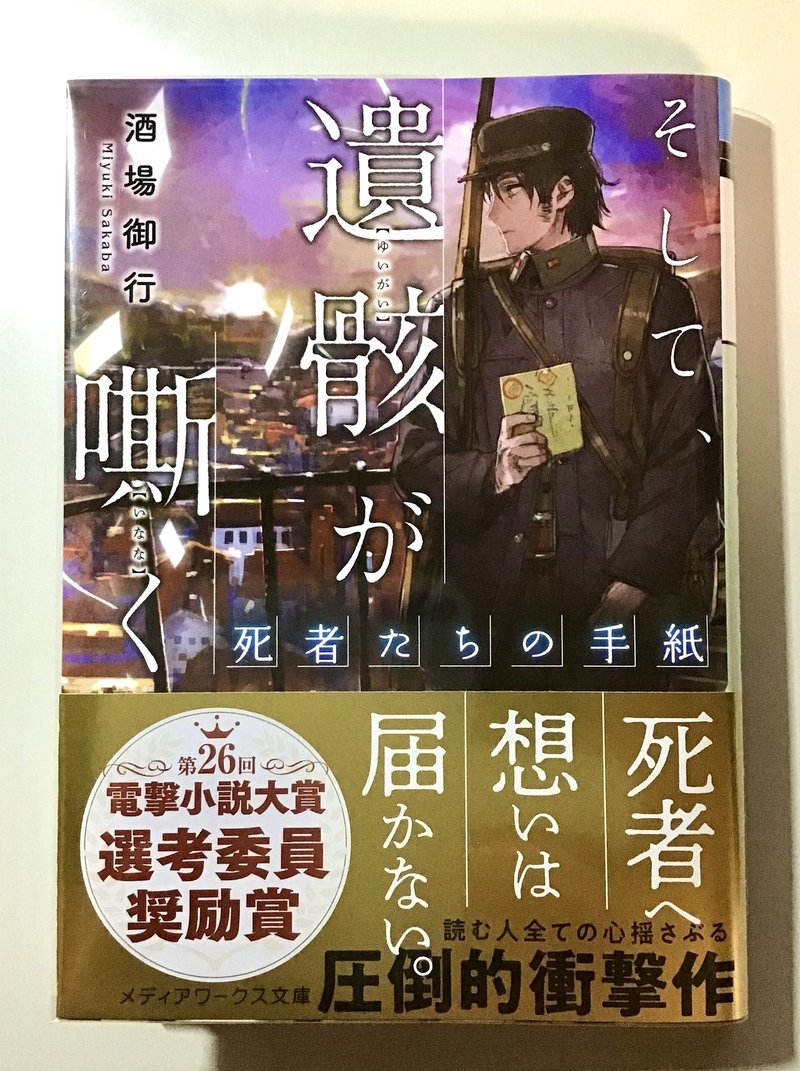

★酒場御行『そして、遺骸が嘶く ―死者たちの手紙―』(メディアワークス文庫)

第26回電撃小説大賞で《選考委員奨励賞》を受賞した作品です。

物語の舞台は、終戦から二年後の軍事国家・ペリドット。

陸軍に設置された『遺品返還部』は、死亡した兵士の遺品や遺言を届ける役目の部です。かつて狙撃兵だったキャスケットがそこに属し、任務をこなすのは、確かめたいことがあったから。

懐に自分宛の手紙を忍ばせる彼の、思い起こされる過去、向き合うことになる真実とは――。

医師を目指したやさしい青年、手を守るため喧嘩さえしなかった楽器職人も兵士となり散っていった戦争。生還した者とて精神を病み、まるで別人のようになってしまうこともあります。

でも。肉体は滅び、家に帰れなくても。魂は生き残る。会いたい人のもとへ届く。届けてくれる者がいる。

忘れられないのは、キャスケットの姿勢です。魂の嘶きを届ける役割の彼は、人の死に客観的であろうとする。遺族の感情や行動に介入したくないからと、思い出ではなく事実を語り、遺族の決断を止めることもありません。

ゆえに、他者が介入してしまった一つの事例が、情と憐憫がもたらした結果が、ひどく胸に刺さって。

もうひとつ印象的だったのが、文字を学ぶキャスケットの姿。誰のどんな言葉を写し、何故いま勉強するのか。物語において様々な意味を担う行為なのですが、取り組み始めたのは、戦争より後なんですよね。

だから、もし戦場で命を落としたとしても……いま届けている手紙のように、自らの手で自分の言葉を遺すことが、キャスケットには出来なかったはず。

クゼの丘で負け戦を強いられたとき、彼は軍都に妻子を残していました。五体満足でなくても、帰ってただいまと言わなくてはならない。そんな思いを抱いた。

生き残らなければ、言葉を伝えることができません。ならば生き残りさえすれば、言葉を伝えられる。キャスケットはそう考えていたのではないか――そんな気がしてならないんです。

死ぬとしたら戦場にいる自分で、帰れば家族は迎えてくれると。

この作品が強く心を揺さぶるのは、戦争によって命が奪われ、心や身体を損ない、故郷や家族や友人を失う様が、容赦なく描かれているからだと思います。同時に、死による別れは決して自分たちにも遠い話題ではなく、考えることが多かったのも大きいのです。

とても胸が震える物語でした。魂の嘶きを届けるキャスケットの姿を、また見られる機会があれば嬉しいですね。