NoMapsEDUで「また来たいと思える空間」をデザインしてみた

NoMaps2022が終わり、SNSに余韻が残る…。

大きなイベントが終わった翌日朝には、参加者からのリアルな声、面白かった出会い、準備した仲間への感謝など多様な視点からの言葉が綴られた投稿がたくさん。

でも、写真はどれも同じようなものばかり。会場の後ろから撮影されたみんなの背中の写真・登壇者とのツーショット、あってイベントのバナー。写真がたくさんあってもインパクトがないと、イベントに来てない人には良さが伝わらないし、「あのイベントこないだやってましたよね」みたいな話題にならないことが多いのがもったいない!といつも思ってた。

恒例イベントだからこそ、来年もまた行きたくなるような、今年は知人を誘おうって思えるような。そんな記憶に残るものをイベントの中でデザインできたら面白そう!って思ったのが、今回のはじまりの根っこでした。

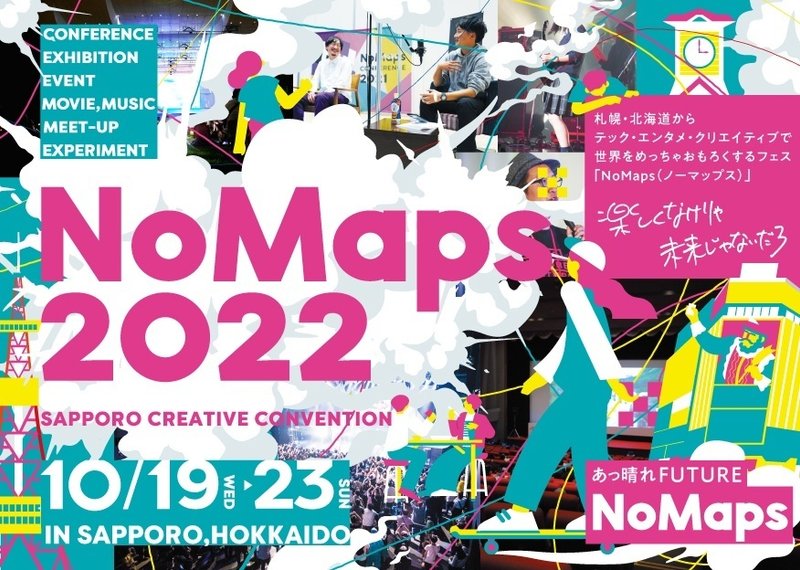

ところで、NoMapsってなんなの….?

もともとは、国際短編映画祭の新たな方向性を模索していた札幌市と、新しい地域経済活性化策を議論していた北海道経済産業局(およびそこに参加していた民間企業)の思惑が一致して、メディアミックス型のコンベンションイベントを起ち上げたものがNoMapsということらしい。

NoMapsのコンセプトについてはこちらのインタビュー記事で詳しく説明されてますので見てみてほしいですね。

NoMapsEDUが空間デザインをしようと思ったわけ

「教育系イベントって、なんかおしゃれじゃないんだよね」という、嶋本さんの一言。これが、今回の会場デザインのきっかけ。

イベントのコンテンツ内容以外の部分でも参加者の満足度を上げられるものをデザインの力で何かできないか….。みんなの記憶に残るイベント空間を作りたいねって話を気づいたら2時間もしちゃってた。

ここにメモに残っていたアイデアの一例を載せておこう。

・参加者が受付してからイベント始まるまでの時間をワクワクさせたい

・主催者の想いが込められる当日限定の何かが欲しい

・なんだかオシャレでかっこいいイベントに参加したことを自慢したい

・イベントで出会った人と一緒に写真を撮りたくなるものが欲しい

・イベントにきた目的を再確認するきっかけ作りたい

私自身、建築を学んではいたもののビジュアルデザインや行動心理を汲んでデザインした経験はなかったので自信は全くなかった。でも、

「NoMapsだからこそ、チャレンジできることってあるんじゃない!?」

という声に励ましてもらい、計画をスタートさせていった。

「雲」をデザインテーマにしたわけ

実際には、教育系イベントの空間デザインって、どうリサーチしたらいいのか、何から始めればいいのかわからない。でも色々と考えていく中で

「参加者の満足度は上げたいけれど、参加しただけで満足してほしくない」

という想いに行き着いた。イベント中にゲストの話を聞いて考えたこと、気づいたことを、NoMapsが終わっても考え続けられるきかっけにしたい。

ふとNoMapsタブロイド紙を見た時に思いついた。

「おっ…!雲、いいじゃん!!!」

一人一人が考えている「もやもや」や、発信したい想いを見える化したものを「吹き出し」として雲の形にする。雲を英語にしたらクラウド(cloud=雲)だから、その「もやもや」や吹き出し集約したシステムという意味でクラウド(crowd)ってことでダブルミーニングで。(笑)

#決めていかなきゃ仕事じゃないだろ

正直、どこまで自分で決めていいのか分からなくて進められなかった。今までいかに、自分がやりたいことを計画し、仕切って進めて共有して、他人と分担して完成まで持っていくことをノリでやっていたかを思い知った。自分の身の丈にあってないけどチャレンジできる場であり、自分の尊敬するいろんな人に見られるからこそビビっていた部分があったかもしれない。

でも、自分の判断や決断に自信を持っていないと何も進まない。ただ口を動かしているだけになってしまう。それなら、うまくいくか分からないし失敗するかもしれないけど、今の自分と周りにいる仲間でやれるだけやってみよう、動いてみようと思った。そしたら段々と、周りの人たちも連絡をくれて一緒に動いてくれた。

アイデアを妄想するのも議論するのも楽しい。でも手や足を動かしてみて、失敗してもダサくないと思って、当日まで走りきろうと決めた。

わいわい準備から楽しむのがお祭りの醍醐味

そう思ってからは、zoomでのMTGも楽しくなり、決めなきゃ…と思ってたことがどんどん決まる決まる…。雲をモチーフにしたデザインもわたしがIllustratorで進めていった。

中でも大事にしたのは、当日を楽しみにしながら、みんなで準備すること。一人でもできる作業をあえて複数人でやると、細かくて面倒な作業が会話しながらできるので、なんでも楽しくなる。

雲の色画用紙を切ったり、スチレンボードに貼ったり…。なんだか学祭の文化祭前みたいだね、なんて言いながらの夜に作業するのも悪くないじゃん!?

シャイな人でも、手を動かしながらなら、初対面でも関係値がなくても自然と話せちゃう説は今回、実証されました(笑)

会場に入った瞬間の「わぉ!」のために

NoMapsEDUのカンファレンス会場であるSCARTSコートに入れば、スーツ着た人も学生もみんなこの場では平等!真面目すぎる場にしたくない!との思いから、芝生を敷いてベンチに座るスタイル。こんなカンファレンス会場見たことない!って思ってもらう。なんだか楽しそうだなと感じてもらえるように、現場に強くて大尊敬している林さんと話して考えた空間。

会場の壁や参加者が座る周りには、運営の仲間たちが今日という日に期待することや教育に関する想いが綴られたバナーが目に入るように。話を聞きながらも、ふと目に止まる場所に配置。

問いの答えを繋げて人がつながる

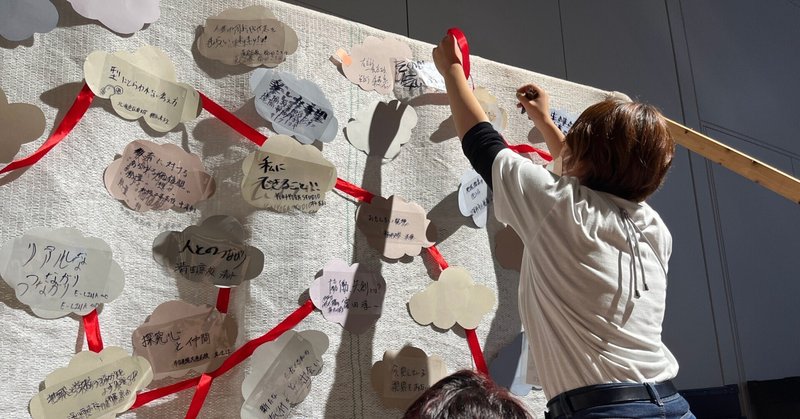

受付をした人がもらえるフィルムには「今日持って帰りたいものはなんですか?」というアイスブレイクにもなる問いの答えを自分なりに書く。そして自分の好きな雲の上に貼る。

それをセッションを聞きながら私含む4人のスタッフでつながりをリボンで結ぶ。言葉の意味やニュアンスを考えながら繋ぐのはとっても難しいけれど、生物を扱っているような気分でひたすら結んでいった。

”映え” は、いつでもどこでも必要!!

もう一つのデザインは、2階にあるNoMaps Open Loungeスペース。MTGしている中で私が思いついた言葉を生かしたデザインで、分科会と分科会との休憩時間に人と繋がるしかけとして準備した。

「アクリル板によって遮られた私たちのつながりを、今日、アクリル板の上でよみがえらせる」

自分がどんな人と繋がりたいのかをアクリル板に書く、というシンプルさ。でもなんとなくアクリル板に文字を書く背徳感を味わいながら、表からも裏からもかけるデザインで描きながら、人と繋がれるように。

イベントバナーのサステナブルな使い方

印刷したA0やA1とう規格さいずの巨大なバナー達は、普段だったら1回で捨てられてしまうもの。たった1日しか人に見られないなんてもったいない!と思った私は、3月までインターン生として関わっていたNPO法人E-LINK の学童の子ども達に紙をあげて、遊んでもらうことにした。常設のものでないからこそ、そのあとの紙や資材の活用方法も今後は考えていきたいなと思ってる。

教育×空間デザイン×コミュニケーションって面白いかも!?

今回を気に、私の興味の範囲は、「学習環境デザイン論」に近しいのかもしれないと気づけた。

学習環境デザインとは、学習者を「能動的に学ぶ存在」として捉えながら、学習環境を「活動」「空間」「共同体」「人工物」という4つの要素に分解し、それぞれを結びつけながらデザインしていく考え方です。安斎が大学院で師事していた山内祐平先生が専門とする学問領域です。

活動:どんな目標、タスク、ルール、プログラムを通して学ぶか

空間:どんな建築空間、家具レイアウトで学ぶか

共同体:どんな人たちとどんな関係性で学ぶか

人工物:どんな道具、教材、素材を活用して学ぶか

イベントを企画・運営することが多いなかで、空間の装飾物から得られるワクワク感な、アイデアが浮かびやすい明るさや家具の配置など考えるのって面白そうだなって。初めて自分主体で、リサーチして企画してこの休学中に何度か仕掛けてみようかなと思う!空間デザインや行動心理学に詳しい方ぜひ話しましょう!

いつか「空間デザインで日本の教育を変えられる」人になるのもありかもしれないと「もやもや」してるところで終わろかな。

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?