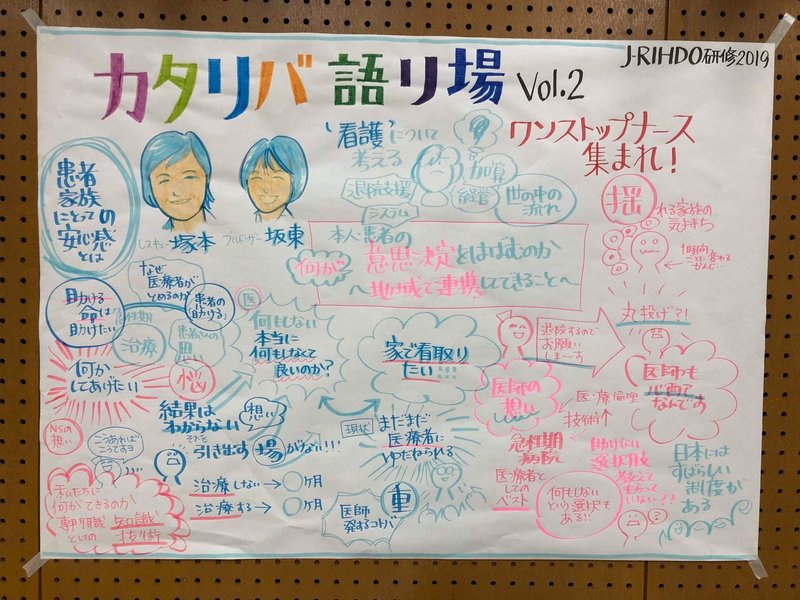

「カタリバ 語り場VOl.2」を開催しました。

2019.12.1。

昨年に引き続き、大阪府看護協会の後援を頂戴し、看護師限定の

「カタリバ 語り場」第2回を開催させていただきました。

今回は、初回を開催しようと思ったきっかけのナース、そして、昨年に引き続き、お忙しい中、大阪府看護協会会長 高橋弘枝会長にもご参加いただきました。

ワンストップナースの定義を考えようとした昨年からその先を考える目的もあり、

1幕目は、ご家族本人の明確な治療に対する「意思」に対し、医療現場が戸惑い、悩んだケースの共有をさせていただきました。

<この事例を提供したある研修での一場面を紹介>

この事例を実は以前、ある研究会で事例提供しました。その時の一場面です。

手術もいらない点滴も胃管カテーテルも、何もいらないという家族に対して、このままでは見殺しにしてしまうのではないかと、倫理的視点で悩み続ける医師に対し、退院「調整」に「手慣れた」地域連携室のスタッフから、

「今どき?」「家族が望むならサッサと帰せばいいのでは?」。

この時、医師がどのような思いで悩んでいたか、というディスカッションについても

「医師の思い?どういうこと?」「その確認は必要なのか?」

冷たい感じもしますが、これが現実なのだろうと受け留めました。

<この同じ問題提起をカタリバ 語り場でもおこなってみました>

チーム医療ってなんだろう。

医師はどんな思いで、このチームで、何を悩み、何を語っていたのだろう。

無機質な「合意形成」ではなく、血の通った合意形成を目指していたチームの熱をカタリバ 語り場におられたみなさんは感じ取ってくれたようです。

「悩むこと、考えることが大切」

「そこまで考えてくれる医師がいるということはとてもありがたいこと」

「この悩む時間は絶対に必要」

カタリバ 語り場参加者は、患者・家族に寄り添う姿勢の必要性を最重要事項として捉えてくれていることが確認できました。

と同時に、「加算のことがあるから」「平均在院日数があるから」。

そういった言葉や呪縛のようなものから、「看護」を口にすることをためらっておられた方のお気持ちも聞くことができました。

さて、事例の話に戻りましょう。

医師と家族の会話、ナースと家族の会話では、「どこまでを看取りというのか」「痙攣発作などが起きた時はどうすればいいのか」など、具体的に紐解いていきます。「何もしないで」と言っていたご家族も、その過程では、様々な不安と怖さが溢れてきます。そこに寄り添うのが看護の本質です。

「看取りの要件」「ACPとは」という言葉そのものよりも、純粋に家族に寄り添うこと、元気だった本人の人物像を知りその人そのものの理解すること、というケアの本質に近づいて行きました。

ここには、ハウツーや「世の中の流れだから」という通俗観念ではない、確かなものについて謙虚に話し合い、語り合い、自分ができること、できたこと、できないことを自己開示する場になりました。

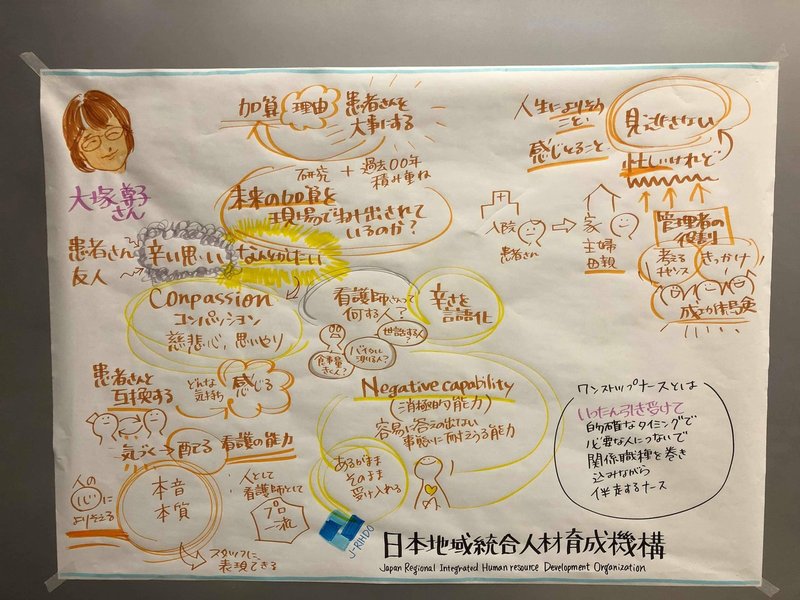

<がん患者としても看護師としても、感じ取ることができる大塚尊子さんのお話>

第二幕は、23年ガン患者でありながら「前」市立池田病院看護部長として役目を果たされ認定看護管理者である、看護師 大塚尊子さんの貴重なお話でした。

ご自身の治療体験ではなく、ご自身が現在ボランティアで関わっておられるホスピスのケースについてお話していただきました。

打ち合わせの時から、彼女とのやり取りはとてもケアのCoreな部分を真摯に見つめるお話となり、今の看護師批判ではない、看護師にすら寄り添う温かい視点のお話でした。

グッと自分ごとに引き寄せられることを彼女は「看護師スイッチが入る」とおっしゃいました。

この時私は、マザーテレサの「あなたは看護師という職業を職業ではなく生き方として選びなさい」という言葉を思い出しました。

以前新人研修を淀川キリスト教病院で担当していた時に、必ず伝えていた言葉ですが、最近は、誤解を生むこともあろうかと控えていた言葉でした。

でも、それではいけないな、とその時確信しました。

<大阪府看護協会 高橋会長からもお言葉をたくさんいただきました。>

高橋会長は1回目にこのイベントの開催をご相談した時に、ぜひ続けておやりなさいと応援してくださった方です。1回目終了後「素晴らしいからぜひ続けなさい」といってくださり、今回につながっています。

「たくさんの素晴らしい学びがありました」とお言葉をいただきました。

必要なこと、大切なことはたくさんあるけれど、本当に今の看護師は制度、加算のための業務がたくさん増えて、忙しすぎることも、きちんとご理解いただいています。

そして、今の現場でのACPの捉え方の危険性も伝えてくださいました。

患者さんに寄り添う「看護師としてできること」を教えてくださいました。

また、気持ちだけでなく、「看護師の知識、技術」をフルに活用することも続けなくてはならないことを教えてくださいました。

実はACPのことも含めて話をするというこのイベントについて看護師ではない人からの参加のご要望があありました。ですが、私が看護師だけにこだわったのは、

高橋会長が言ってくださった「看護師としての知識技術を活かすこと」を言い切ることができるのは看護師だけだと思ったからです。

誰でもできることではなく看護師がその叡智を精一杯尽くしてできることはないのか。考え続けること工夫し続けること、患者さんのために悩み続けること。その上での多職種連携なのかもしれないと思っています。

<グラフィックレコーディングに入ってくださった上村久美子さんの存在>

看護師であり現在ケアマネジャーとしてご活躍中の上村久美子さん。

「もしもの時の話をしよう」と、「もしばなゲーム」を通して人生を、ACPを考えるための活動で、もしばなシスターズとしても大活躍です。

彼女と個別で話す時、彼女は話すことや状況に対して、とてもクールです。冷静に見つめています。それはとてもいい意味で私は捉えています。

本質を捉えようと一生懸命聞いてくださるからです。

グラフィックレコーディングについては私は不勉強でお恥ずかしいのですが、同じ場面を見ていても、描く人にとって全然違うレコーディングになるのではないかと思っています。

彼女はその場を適切に俯瞰します。昨年も思いましたが、みんなでそのグラレコを振り返りで最後に拝見するのですが、その場面が、綺麗に蘇るのですよね。みんなが納得できる。

これは、自分の想いに寄せすぎず、その場を上手にcut offできるクールさと俯瞰する視点がないと難しいと思っています。

そんな彼女の言葉の中で、印象に残ったことがあります。

大塚さんの関わりが本質を捉え、とても自然に対象者に関わった場面について感想を述べられた時の言葉です。

「きっと私も大塚さんのようにその人物がキーであることには気付くだろうと思います。でも、ケアマネとしては、そこに手を出せない自分がいる。看護師だったらそこに手を寄せられる。」。

これはとてもとても深い言葉です。

対象者を含めた関わりの場面で、誰がこの場面のキーになるんだろうと捉えるとき、とても俯瞰できる力が必要です。

「看護師スイッチが入る」大塚さんのような関わりこそが「看護」というものの本質なのだろうと、言い切ってくださった、印象的な場面です。

この活動は、ずっと続けていくべきだと2回目を通して感じました。

その理由をのちに述べたいと思います。まずはご報告にて。

サポートいただけましたら、関わっている人たちをさらに支援するために、サポートするための書籍や学習に使います!