【短編小説】老画家と若造

「わざわざ連絡すまん」

俺はそう言って受話器を置く。

知り合いからの電話だった。

親友の訃報を聞くのは、これで何度目になろうか。

もっとも、彼の葬儀からはだいぶ日が経っていた。

パソコンも携帯も、テレビも持たず、こんな山奥で日がな一日キャンバスに向かっていれば、然もありなんといったところか。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

思えば、俺も随分と長生きしているものだ。

足腰も悪ければ、内臓も何度かやっている。

一番の商売道具であるこの目さえ、もう随分と視力が落ちた。

老眼鏡のレンズはビン底を通り越して、アクリル・ブロックのようだ。

色彩は辛うじて見分けることができるので、往生際の悪いことに、まだ描き続けている。俺は晩年のモネのようになるんだと、70を過ぎた爺さんが息巻いている姿は、さぞ滑稽であろう。

独り身で、食うや食わずの画家生活。

芸術の申し子を自称し、外国を旅して回った若かりし頃。その空気を吸うだけで自分が大きくなった気がした。

帰国してからも相変わらず世間とは反りが合わず、ただ描くことを除いて他に取り柄はなかった。

金にはほとんどいつも困っていた。月に一度、時には数ヶ月に一度のペースで運良くまとまった金額が手に入ったかと思えば、飯代と画材代、そして家賃と税金にあっという間に消えていく。

見かねた恩師が譲ってくれた、この山間の古い別荘。移住して早40年。生活はうんと不便になったが、代わりに家賃からは解放され、あまりある穏やかな時間と美しい風景を手に入れた。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

呼び鈴が鳴り、施錠していない玄関の引き戸ががらがらと開く。

行きつけの画材屋の若造が、定期の配達にやって来た。

そういえば、今日はツイタチだったか。

「高良さ〜ん。変わりないですかー?」

「おお。畑の調子はいい。そこの、箱の野菜持って帰れ」

「元気そうっすね。また、いただきます。でも、すいませんけどお代のほうは」

「まからんのはわかっとる。ほら、今月の分ちょうどだ。」

「まいど、ありゃ〜っす」

「老い先短し、天涯孤独…遺産といえば売れ残りの作品たちだけよ」

俺の呟きに、しばらく間をおいて若い画材屋が大きなキャンバスを室内に運びながら答える。

「うちの系列の画廊で買い取れないか、上にかけあってみましょうか」

「社交辞令はいらん」

「いや、ほんとほんと。それに、来年あたりに郷土の画家の絵を展示する企画もあるらしいですよ。有名無名は不問、って」

「俺の人生は…そんなに褒められたもんじゃない」

「そんなさびしいこと言わないで」

「さびしかぁない」

側から見れば、ボケ老人と青年介護士の会話のように映るのだろうか。

人懐こく軽口を叩くこの男は俺とは似ても似つかないが、もし息子がいたなら…などと妄想してしまい、どうにも憎めないのである。

「じゃ、油絵具が2セット、キャンバスの30、50、100が一枚ずつですね。野菜、いただいていきまーす。うちの嫁がおいしいって喜ぶんすよ〜」

「ふん…」

上手い言葉が思いつかず、こくりと頷き返す。

咄嗟に気の利いた言葉もかけてやれんとは、俺もつくづく無駄に歳ばかり食ってしまったものだ。

「おい」

「はい?」

奴を呼び止めた。

俄かに、言っておかねばならない気がしたのだ。

「俺はなぁ、もうそろそろ、目が、潰れるかもしれん」

「あ〜、そうじゃないかと思ってました。」

…何様だこいつは。

俺も大概だが、さすがに無礼にもほどがある。

「だって、モネっぽいっすもんね、あっちの絵とか」

和室の隅に立てかけた、額装済みの大作を指差して奴が言う。

なんだ、よく見ているじゃないか。俺はこいつの意外な勉強ぶりに感心した。

「で、だな…。その時は、よろしく頼む」

俺は頭を下げた。少なく見積もっても、40は年の離れた男に。この俺も、齢70を過ぎてようやく、少し殊勝な振る舞いができるようになったということか。

「ははっ。ハイいいっすよ。なんかあったらまた電話してくださいよ。病院でも老人ホームでも、いいとこ紹介しますから」

あっけらかんとした科白に拍子抜けしてしまった。

じつを言えば、常にぼやけた視界のせいで奴の顔貌や表情はよくわからない。だが、すっかり馴染みとなった声色に、いくらか安堵を覚えているのは事実だ。

「ありゃーっした〜!」

玄関ががらがらと閉まる。

けたたましい時間は終わり、室内には時計の秒針の音が響く。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

和室の掃き出し窓からは小さな畑が見える。ここに引っ越して、まだ視力に問題がなかった頃から畑仕事を始め、諸々の野菜を育てるのにずっと使っている。なにせ自分の飢えをしのぐためなので、はじめは必死だった。

今では多少視界が悪かろうが畑と作物の調子が分かるようになった。

ただ、これ以上目が悪くなれば、そうもいかなくなるかもしれない。

絵も描けなくなるかもしれない。

目が見えなくなったら、どうやって生きて行こう。

金を稼ぐという意味ではない。画家にとって、生きることは即ち描くことを意味する。その生き様を解し、投資してくれる極僅かな人々によって金銭がもたらされ、また生き長らえることを許されるのだ。

その道を閉ざされた同志を大勢見てきた。堅気の仕事に就くため。家業を継ぐため。病に倒れたため。道半ばにして逝ってしまったため….

つまるところ俺は画家として、昔から今に至るまでずっと、決して裕福ではなかったが、恵まれてきたのだ。

さっきあの若造に唆されて否定したが、改めてそう思い直す。

日本のモネ、高良繁。

うん、そんな触れ込みで世に出してもらおうか。

芸術家たるもの、妄想逞しくなくては務まらん。

さて、まだこの眼が視えているうちに、新作に取り掛かるとしよう。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

あとがき

こういうめんどくさい系のじいさん、好きです。もしかしたら将来、私自身がこんな感じになってるかもなぁと思いながら書きました。

高良という苗字でピンときた人は、13girlsをよく見てくださっている方です。ありがとうございます。恵比寿一高美術部きってのアーティスト、だーちゃんこと高良さおりの親戚にあたる人物の物語でした。無名の老画家・高良繁。彼の弟(故人)の息子の娘が、さおり。そんなお話です。

この爺さんは自分で天涯孤独と言ってますが、親族との付き合いがないだけのファッションロンリーウルフです。家族から「絵なんて辞めて働け」と言われ続けて嫌になって飛び出してそのまま勘当されたとかいう過去があったりはしますが、法律上の縁故は切れてません。

大伯父と従孫(又姪)は、距離的にも心理的にも接点がなく、今のところは互いの存在も知りません。

ただ、ひょっとしたら今後、物語としての進展があるかもわかりません。きっとその時は彼女の父親が引き合わせるのでしょう。

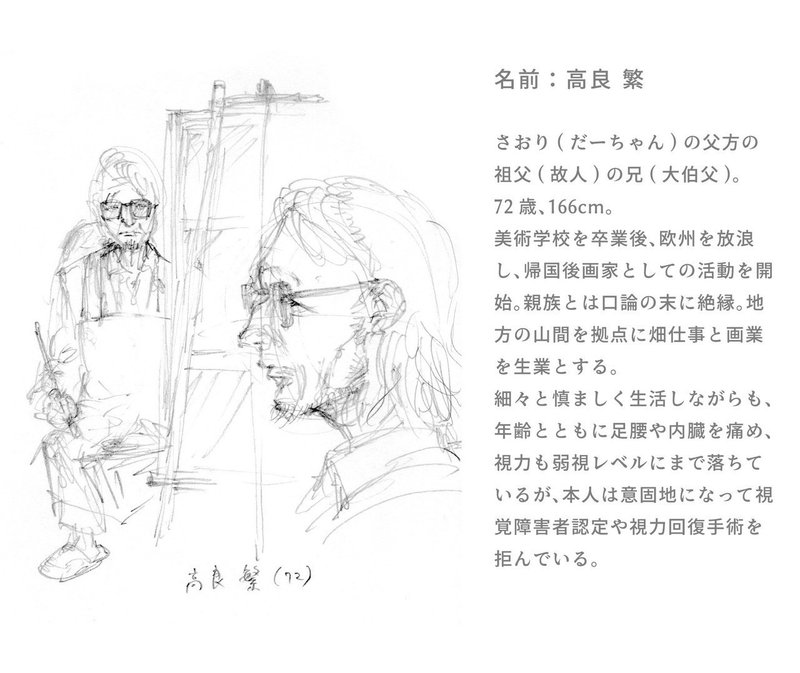

設定画(高良 繁)

関連作品

次の作品への励みになります。