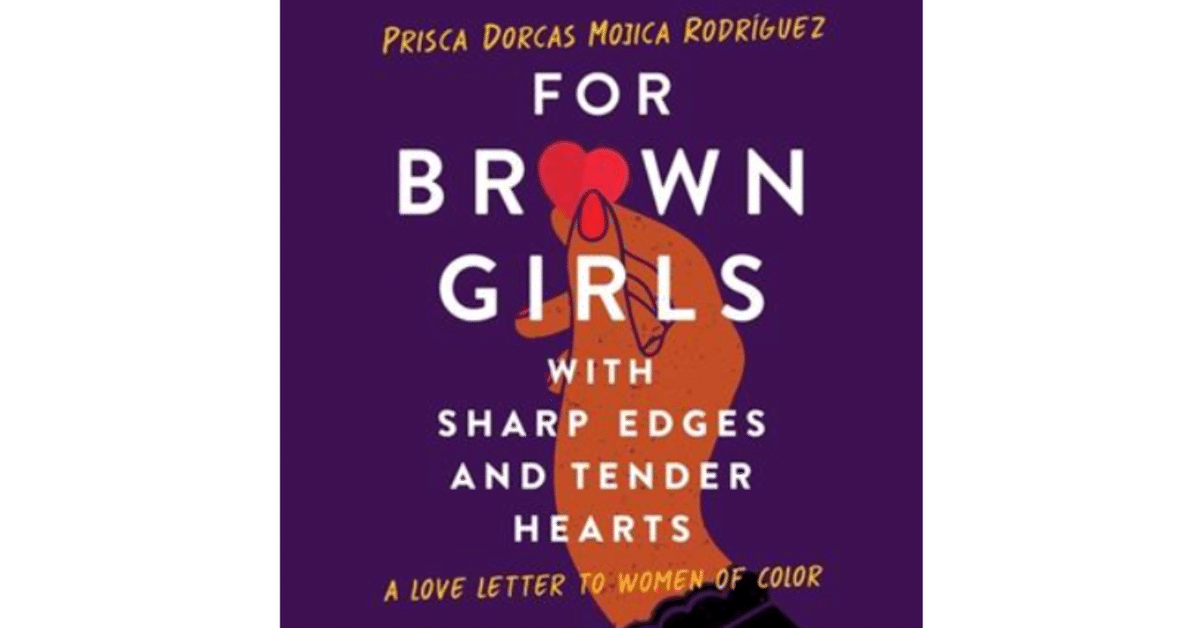

For Brown Girls with Sharp Edges and Tender Hearts: A Love Letter to Women of Color 切れる頭脳と柔らかい心をもったブラウン・ガールズへ 非白人女性へのラブ・レター

2011年9月20日

若くして、オバマ政権からホワイトハウスでの催しものへ招待された(最終的に断ったそうです)ニカラグア出身のプリスカ・ドーカス・モイカ・ロドリゲスによるエッセイ。

カトリックの影響の大きい中南米ですが、最近はエヴァンジェリストの巻き返しが目立ち、彼女の両親もそうした保守のエヴァンジェリスト系に改宗しています。そんな保守家庭で育つ中、内乱のために一家はフロリダへ移住することになります。このあたりがあまり定かではなく、彼女にはVisaはあっても市民権はないようです。

最初の章は「ボランツーリズム」という題名で、教会や学校が組織するグループが、中南米の「貧しい人たちを助ける」目的で来て、勝手に現地の子どもたちとの写真をアメリカ(あるいは北米)に戻ってから誇らしげに飾っていることを痛烈に批判しています。確かに、人を「可哀想」扱いする前に中南米・中東(そして日本も入ると思います)で、抑圧的な政権を支持する自国(アメリカ)の外交政策をなんとかしてくれ、と言いたくなります。実際、アフガンだって、イラクだって対ソビエトのためにアメリカが武器を輸出し、女性に厳しい政権を支持してきたのですから。

こうした「可哀想な人」たちを助ける、と言う態度は、アメリカの大学で働いていると、いやというほど見ます。そして、そういう人たちの多くが白人であるのも残念なことです。やはり、非白人(People of colorは直訳すると有色人種かもしれませんが、英語も日本語も個人的に問題があると思っている言葉なのであえて「非白人」とします。)の人たちは毎日の生活で、そこはかと漂う「憐憫」でなければ、あからさまな差別、を感じているから、おいそれと、こうしたプログラムには与せないのです。

その他、肌の色、髪の質、顔や鼻の形で細かくヒエラルキーのどこかに勝手に位置づけられてしまうことの反発。またはアメリカのアカデミアがいかに、そうした白人至上主義を再生産しているか、という批判。

ごもっとも、ごもっとも、というところと、うーむ。ということころが半々でした。例えば、確かにアカデミアは閉鎖的なところで、わざと難しい単語で素人が近寄りにくいようにし、特権を享受しているところはあると思います。その一員として深く反省。その反面、どの専門職も、そうならざるを得ないところはあると思います。例えば、弁護士やお医者さんは専門用語を使わざるを得ません。問題は、そのために一般の人にどのように説明していくかーーそれは言葉の選び方と態度ーーが重要になってくると思います。そもそも一般の人と区別するのは良くない、という議論もありますが、誰しもが弁護士や医者や学者になれるわけではない以上、それは仕方のないことでしょう。それは、私が建築の作業員や料理人にはなれないことでもあります。そして専門職の人が一般の人を締め出したくないと言う理由で、専門用語を使わないでいれば、その専門分野では進歩が見られなくなってしまいます。

また、彼女がいうエリート機関とかアカデミアって主には、自身が通ったヴァンダービルト大学の神学校なんですよね。それってすごく特殊ではないですか?確かに私が大学院生だった頃(別の大学ですが)エリート大学ってえらい保守的だな、と思いましたが、そこから徐々に変わってきた、とも思っています。もちろん、まだまだですがThe Chairでも描かれているように、アジア系女性が学科を代表する時代です。(とはいえ、これは画期的すぎて彼女はつぶされ、結局はもう少し穏健なラインに落ち着くのですが)。

。。。というように、著者の議論は確かに一理あるのですが、少し構図が単純な気がします。とにかく「白人」は悪なのです。自分たちが享受している特権に無自覚であるばかりでなく、特権が(敢えて)有色人種に脅かされている、と思っている(口に出さなくとも)人が多いのも事実ですが、だからといって、白人の人が全員悪とは言えないし、それは翻って、非白人の人が全員被害者とも言えないと思っています。

こうした対立構造が少し心配だし、これでは大切なメッセージが伝わらないのでは、と危惧します。これはジェンダーでもそうです。男は全員悪で。。。といった感じ。もちろん、男性にはイライラさせられることも多いし、男性と働くより女性とのほうが働きやすい、ということもありますが、だからといって、女性すべてが良い人で、男性すベテが悪い人、なーんてことはありえないのは、誰しもわかっていることでしょう。

そして、こうした人種・ジェンダー・セクシュアリティー・階級(著者はワーキング・クラスの出身と自分を定義しています)といった分類におけるインターセクショナリティーはどうなっているかというと、それも曖昧です。あるエピソードではレズビアンの白人がレズビアンであることで自分をマイノリティーとして定義することを批判していますし(そうはいっても白人でしょ、という理論)、あるエピソードでは、同じ(彼女の言葉を借りれば)ブラウン・ガールズでも、自分はワーキング・クラスだからあの人にはわからない、というふうに、なぜか一番しんどいのが自分だ、と、ことあるごとに自分のアイデンティティーの一部を切り取り、それでマウントを取りにいくのです。

若いのに偉い!という思いと、うーん、若さゆえかなぁ、ちょっと単純だなぁ、なんて思っていましたが、最後にどんでん返しが!自分がこの本を書けたのは、働かずに執筆に専念できたからで、それは自分の白人の夫のお陰だ、というのです。うーん。超複雑!(語彙が乏しい。。。)だって、なかには同じような境遇でパートナーを経済的に支えている女性もたくさんいるでしょうから。もちろん、彼女は自分は幸運だから、それを還元したい、と言っているし、白人男性と結婚することは悪いことでもなんでもありません。むしろ、あれだけ白人や男性といった括りを批判していたのだから、「白人」や「男性」が一枚岩ではないことは毎日の生活でわかっていたはずなのに、なぜここまで扇動的な書き方をするのか。。。

本当に伝えたいことをどう伝えるかは、私の一生のテーマで、確かにラディカルなことを言うとウケる時や場所もある。でも、それでは、そういう一部の人に消費されるのみになるのではないか、という懸念があります。といって、妥協してメッセージを薄めればいい、とも思っていません。でも、カテゴリーでダメだ、といって切っていくようなやり方よりも、つながっていくやり方を選びたいと思います。そして何より、私が自分に言い聞かせないといけないことは、self-righteousに陥らない、ということ。これは誰にも当てはまることではありませんが、私自身には本当に大事なメッセージなのです。と、自分への戒めで終わります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?