オリンピックの話をしよう。 キリンビール・オリンピックキャンペーン1992

コピーライター:

神谷幸之助 / カミタニコウノスケ / 1992年作品

第一話

「金メダル半分あげる」と彼女は言った。

ひとつの金メダルをふたつにした

マツとマメのものがたり。

マツとマメの金メダルの話をしよう。ふたりは、ひとつの金メダルを半分に切断してそれぞれが持っている。マツこと松田紀子さんとマメこと永木芳子さんは高校を卒業するとバレーボールの名門会社に入社した。気が合ったふたりは、一緒にオリンピックコートに立つことが夢だった。全国から集まった優秀な選手がしのぎを削るチームの中で、マツとマメはお互い持てる技術を惜しげもなく教え合い技を磨き続けた。そして、モントリオールオリンピックの年の春。マツは全日本のセッターに、マメは強烈なサーブ力と広範な守備力でサーブ、レシーブの専門家に成長し、オリンピック最終候補選手14名の中に選ばれた。そのうち12名だけが代表選手に選ばれる。「マメより若い選手もいる。これでふたりでモントリオールに行ける」とマツは喜んだ。五輪代表選手が発表される日を前に、マツは監督に呼び出された。「次の五輪を考え、若手をメンバーに入れる。残念ながら、マメはオリンピックに行けない」という話だった。「マメが選ばれないなら、私も行きません」勝気なマツは、監督に言葉を返した。その夜、マツは泣きながら考えた。マメが知ったら明るい声で「行きなさい」と言うだろう。マメの分も私が頑張るしかないと冷静に燃えた。その監督の話は、これまで隠しごとのなかったふたりの、初めての隠しごとになった。1週間後、監督から正式の発表があったとき、マツはマメの顔が見られなかった。モントリオールオリンピックで、日本女子バレーボールチームは無敵だった。初戦からすべてストレートで勝ち進み、決勝でもソ連をストレートで下した。完全優勝だった。その感涙をマツはコートで、マメは観客席で流した。表彰台の上でマメに手を振りながらマツは思った。「金メダルを分けて、マメにあげよう。私がここまでこれたのはマメがいたからだし、この金メダルは私とマメにもらったんだ」そして切断するまでマメには話さないこともマツは決心した。ふたりの間にふたつ目の隠しごとができた。モントリオールから帰国して1ヶ月ほどして、マツはマメに会った。マツの手には、貴金属店で半分に切断した世界にひとつだけの金メダルがあった。マメは泣いた。涙が止まらなかった。そのときマメも表彰台の上に立っていた。半分の金メダルを胸に輝かせながら。あなたの夢は、僕らの夢だ。

art director:近藤忠 / photographer:厨屋雅友

第二話

日本には、魔女と鬼が棲んでいた。

鬼の大松と東洋の魔女たちの

東京オリンピック伝説。

河西昌枝だけが、ひとり涙をこらえていた。他の選手たちは肩を抱き合い、声をあげて泣いている。しかし、河西はキャプテンだった。審判団と握手する最後の仕事が残っている。泣くわけにはいかない。昭和39年10月23日、東京オリンピック女子バレーボール決勝戦。日本はソ連をストレートで破り、金メダルを獲得した。日本のバレーボールが最も輝いた瞬間だった。審判団と握手をかわし、チームの列にもどったとき、河西は思わず口元を押さえた。そして控室にもどったその時、彼女の両眼から大粒の涙があふれ出し、指のすき間からこぼれて床を濡らした。バレーボールを始めて17年。その間一度も泣いたことのない河西が見せた、初めての涙だった。涙にはいくつかの理由があった。まずとにかく嬉しかったから。それに、これを最後に引退と決めていたため、もうコートには立てないという寂しさから。そして監督の大松を喜ばすことができたから。”鬼”と呼ばれた大松博文は、何年にもわたり選手たちに過酷なトレーニングを課した。深夜2時、3時にまで及ぶ練習。大松自身があみだした回転レシーブの傷だらけの練習。選手たちは、腰や背中に座ぶとんをくくりつけ、この練習に立ち向かった。大松のやり方に批判的な世論もあった。しかし「あの批判は、決して当たってはいない」と河西は言う。「たとえば深夜の練習。あれには、海外遠征した時に時差ボケして睡眠不足になっても大丈夫なように、体の順応性を高める、という意味があったんです。回転レシーブにしても、防御から攻撃に一瞬のうちに移れるという、当時としては画期的なアイデアだったんです」大松方式は単に根性を声高に叫ぶだけではなく、選手たちを納得させるだけの科学性と創造性を持っていた。河西はそのことを、オリンピックで勝つことで世界に証明したいとも思っていた。だから”魔女”河西は、選手たちに選手たちに「監督より怖い」と評されるほどの”鬼”にもなれた。それは家庭も仕事も犠牲にしてきた大松が「誰よりも頑張ってきた」ことを、河西は一番分かっていたからなのだろう。魔女たちが流した大粒の涙のうちの、いく粒かは、そんな鬼のために流した涙だった。「もし私が最初から上手な選手だったら、もっと早く辞めていて、金メダルもなかったでしょう。不器用だから、少しでも上手くなろうと思ってあの練習にもついていけたんです」27年前、日本には確かに魔女と鬼が棲んでいた。あなたの夢は、僕らの夢だ。

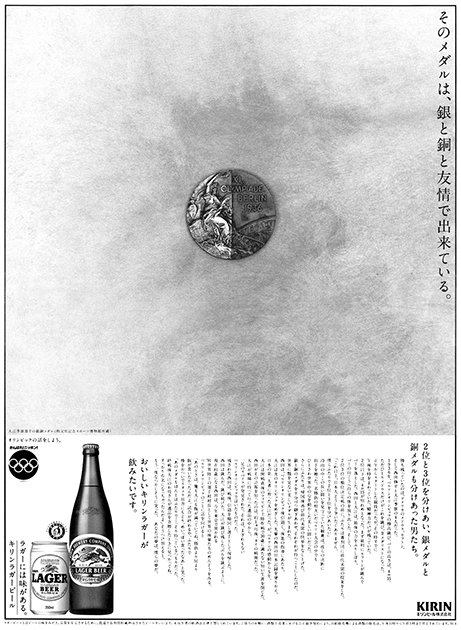

第三話

そのメダルは、銀と銅と友情で出来ている。

2位と3位を分けあい、

銀メダルと銅メダルも分けあった男たち。

勝ち残っていたのは、アメリカのメドウス、セフトン、そして西田修平と大江季雄の4人だった。1936年、ベルリンオリンピックの棒高跳び。バーの高さは、4m35。ただひとりメドウスこれを跳び、金メダリストになった。正午からスタートした競技だったが、その時すでに午後9時をまわっていた。精神力だけが残っていた。2位以下は4m15が分かれめとなった。まず最初にセフトンが跳んでバーを落とした。西田と大江は最後の力をふりしぼり、バーの向こうへ自らの体を放り出した。そして、2位3位の順位決定戦の前にふたりは審判団に前代未聞の提案をした。「これ以上日本人どうしで争いたくありません。僕らふたりで2位と3位を分け合いたい」冷雨の中この長い戦いを見守っていた観衆は、彼らの決断に拍手を贈った。名勝負の相次いだベルリン大会の中でもひときわ世界中の心を動かした美しい戦いだった。さらにふたりは、帰国後再び前代未聞の快挙を成し遂げた。銀と銅のメダルを半分ずつ繋ぎ合わせ、それぞれが持つことにしたのだ。世界に類を見ない美しいメダルが生まれた。西田はベルリンオリンピック後引退し、更新の指導にあたり、大江は次のオリンピックを目指した。先輩の西田の記録を塗りかえ、日本の第一人者に育った大江だった。が、ベルリンの感動から5年。大江は開戦直後のフィリピン上陸作戦で30歳に満たない短い生涯を閉じた。西田がその訃報を知ったのは、約1ヶ月後。タイの戦地だった。大江が戦場に持って行った遺品の中から、一足のスパイクが発見された。それは、まぎれもないベルリンオリンピックではいたものだった。残された西田は、戦後、引退を撤回し選手として復帰した。西田は跳んだ。跳び続けた。大江が跳び残したぶんを跳ぶように。現在81歳になる西田(1997年死去)は、今年東京で開かれる'91世界陸上の選手村村長として後輩たちの面倒をみる。ベルリンオリンピックのことに話を向けると「あのときは、俺も大江も腹が減っていてね、勝負より何より飯が食いたかったんだよ。試合が終わるや、二人で棒をかついでスタコラ宿舎にもどり、めいっぱ食べたなあ」と笑った。「あのメダルもほんとはふたりでこっそり持っているつもりだった。終戦後大江のお母さんが遺品を寄贈した時に見つかってね、すっかり有名になっちゃったんだよ」そうつけ加えると、もう一度懐かしそうに笑った。あなたの夢は、僕らの夢だ。

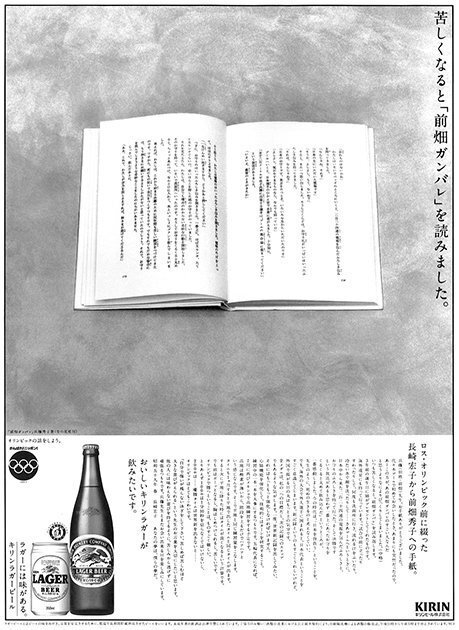

第四話

苦しくなると「前畑ガンバレ」を読みました。

ロスオリンピック前に綴った

長崎宏子から前畑秀子への手紙。

兵藤(旧姓・前畑)先生、お手紙ありがとうございました。代々木プールで初めてお会いしたとき、あまりにも突然だったので、あーこの方があの前畑ガンバレのすごい人なんだと思うより何よりびっくりしてしまいました。(中略)いつも苦しくなると「前畑ガンバレ」を読み返します。3年前の誕生日に姉がプレゼントしてくれたものです。海外遠征にも持って行っています。「試合の前に立ったりすわったりして、何度も洗面所に行き流れる汗をふいたり、冷たい水で顔を洗ったりして・・・さあプールへというとき、日本中から来た二百二十四通の電報を包んだふろしきと、お守りをのふろしきを持って行った。そして決勝ですというという放送があると思わず一番上にあったお守りをくるくると丸めて飲み込んだ」というところが、一番感動しました。今の時代は”日の丸を背負う”ということを、先生のように、死ぬの生きるのと考えなくていい。でも、海外の大会で外国人選手に囲まれると。日本代表ということをすごく意識してしまいます。新記録というのもすごくうれしいけれど、海外で揚がる日の丸はもっと上の気分です。金メダルは、私のひとつの目標だし、次の記録へのステップであるような気がします。一度、世界新記録を出してみたい。それにはもっともっと強化しなければいけません。心肺機能を強化して、技術的にはターンを研究すること。練習中の一本一本を大事にするつもりです。五輪代表になれば、7月に再びメキシコで高地練習をする予定です。高地は酸素が薄いから、階段を登るだけでハアハアという感じなんです。そこで平地と同じ練習量をこなします。タイムも1ヶ月すると平地で出したタイムと同じタイムが出ます。次に平地で降りたときにはタイムが良くなるという計算です。でも頭はボーッとなるし、胸はしめつけられるし、苦しいです。オリンピックで勝つということはものすごく難しい。とりあえず100mは1分10秒を切らなくてはいけないし、200mは・・・優勝タイムは世界新を出さないと・・・オリンピックはとてもこわいです。「自分で悔いが残らない泳ぎをして下さい。苦しめば苦しむほど大きな喜びがえられる」という先生のお言葉を大切にしたいと思います。他の人には味わえない喜びを持てるように、苦しみから逃げずに頑張るつもりです。兵藤先生とまたお会いできる日を楽しみにしています。 昭和五十九年 春 長崎宏子

あなたの夢は、僕らの夢だ。