「逆転」の鎌倉誕生史

鎌倉幕府の誕生とは何だったのか。その過程から、武家政権の誕生を見てみよう。個人的な結論としては、古代の律令制度を、よりリアルな統治者(武家)のための制度に変えたことだろう。

その律令制に反旗を翻した幕府がなぜ八幡神を祀ったか。これは意外と重要な論点である。 八幡神は「応神天皇」のこととされ平安末期から鎌倉にかけてもそう信じられていた。これが源頼朝を知る上で重要なポイントになる。頼朝が挙兵し、平家とは異なる政治統治方法を思いついたにも関わらず、それでも彼が信奉したのは、古来より日本で伝承されてきた宗教だった。

もともとは頼朝も京都にいた貴族と同じようなものだ。京都の価値観で育ち、武士だった平家が繁栄を謳歌するその姿を自分の目で見ていたはず。したがって彼が、従来の権門体制を継承しようとしたのは何の違和感もない。しかし、そこで生じた奇跡とは、彼が14歳の時、伊豆の蛭ヶ小島に流されたことだ。

小島といっても、川の中洲にあって、絶海の孤島ではない。ちなみに、当時の伊豆は、安房・常陸・佐渡・隠岐・土佐と並んで、罪の重い遠流の地とされていた。頼朝にとってはこの流罪こそが幸運の始まりだった。罪人になってからの20年間、頼朝はまさに武士の本場の地で留学したようなものだ。比較的自由に行動できた頼朝は、その後、女性との交際もでき、妻も娶ることになった。それが、あの北条政子である。

話を戻そう。当時、すでに律令制度が崩壊しつつある社会には、武装した農民が跋扈し始めていた。しかし、京都の中央政府(朝廷)は、彼らのために何もしなかった。政権を奪取した平家も、京の貴族ばかりに媚びを売り、大きな勢力になりつつあった武士たちのことを、一顧だにしなかった。逆に、頼朝は、流刑地にて、地方在住の武士の生態を学ぶことができている。

頼朝は34歳でついに挙兵した。京都から、以仁王の令旨が届いたのだ。 後白河法皇の次男・以仁王は、元天皇の子供ではあっても「親王」ではない。このときすでに、皇位への望みは完全に絶たれていた。まだ30歳だった彼は、意気盛んなまま、平家打倒を叫び、ついに行動を起こす。これに呼応したのが全国の源氏である。

この以仁王の反乱はわずか一ヶ月余りで鎮圧された。しかしこの乱を機に、平清盛は逆上し、全国の源氏追悼を命令した。ある意味、先立つこの乱の失敗こそが、頼朝の挙兵を促したことになる。ちなみに、この乱には、源頼政も加勢している。源氏の一族で、唯一平家に降って官位を得ていた人物だ。この彼が知行地としていたのは伊豆である。つまり頼朝が、二十年もの間、住みやすい環境を得られていたのは、源頼政が知行主であったことと無縁ではない。

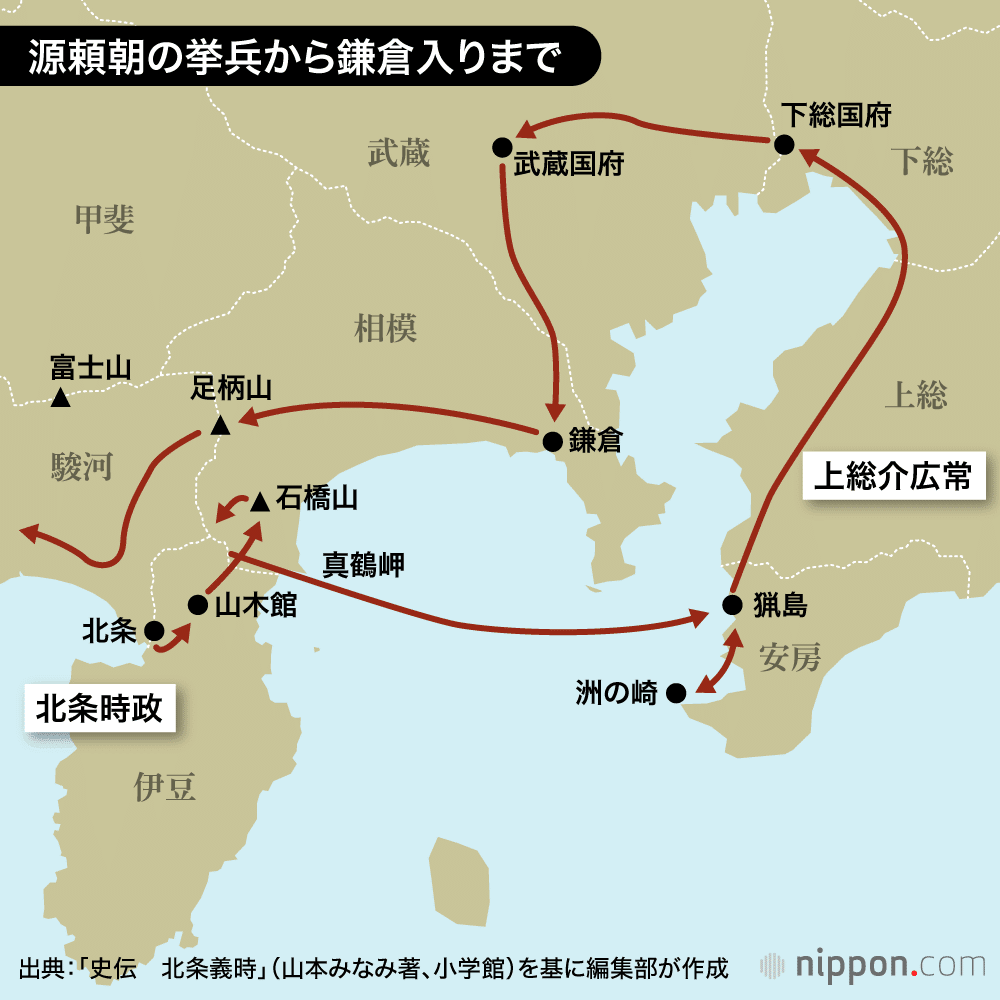

頼朝の初戦は惨敗に終わった。命からがら石橋山(現在の小田原市石橋)を逃れ、小船で房総半島まで逃れた。 伊豆半島の真鶴から、相模湾を横断し、 安房の猟島にたどり着いた逃避行は、今日でも想像を絶するものだ。

しかし千葉に渡ってからの連戦連勝は、比較的予想されたものだったはずだ。物語では誇張気味に描かれていたが、東国における平家への失望と怒りは、 燎原の火のごとく広がっていた。そこに頼朝という、都合のいい神輿が現れたのだ。これに乗らない手はない。頼朝は東国武士に守られ、無事鎌倉入りを果たす。そして挙兵からわずか2ヶ月後の、富士川の合戦で、平家の大軍と相対し、あっさりこれを撃退した。

あまり知られていないことだが、頼朝が鎌倉に拠点を構えた頃、西国では大飢饉が発生していた。 京都だけで、その死者は数万人に及んだ。平家がわずか3歳の天皇を即位させ、京都を福原に遷都したり、南都(の大仏)焼討を行ったりと、やりたい放題だったタイミングだったため、当時の人々はこの飢饉を、平清盛のせいにした。 まさに「天」も源氏に味方したと言えるだろう。

ここからの頼朝は慌てなかった。鎌倉に本拠を構えて以降、関東10カ国を押さえ、名実ともに武士の独立国を築いた。 慌てなかったからこそ、寄せ集めだった「坂東」の武者たちを掌握する時間が稼げたのかもしれない。一方、同じタイミングで木曽義仲が挙兵している。 越後・越中・加賀・越前と連勝を重ね、軍勢を膨らませていた。 その勢いのまま、これまた「寄せ集め」の軍隊を率いた義仲は、倶利伽羅峠の戦いで平家を完膚なきまでに叩く。そして一気に京へと入った。勝利とは言え、統率が取れていたとはなかなか言い難い。

このとき義仲は、以仁王の遺子(北陸宮)を抱いての入京だった。この子を天皇に推挙している。しかし、後白河法皇はこれを拒否、さらに、義仲の配下の者たちの略奪・暴行・放火など、品位のない振る舞いに激怒した。 こうして両者の対立の溝は埋まることなく、義仲は法皇を幽閉。頼朝は、法皇から征夷大将軍に任命された。最初の仕事は、同じ源氏である義仲の排除となった。

このことからも分かる通り、鎌倉幕府が成立する過程では、源平の争いより源氏同士の争いが際立っていた。 地方武士が望んだのは、武士のための政権である。 平家追討にはあまり興味がなく、武士の土地問題を解決してくれる公権力が成立しさえすれば、 京都の出来事にはあまり関わりたくなかったようだ。頼朝はあくまで、政治的な「京都からの独立」を優先させていた。

ところが、である。ここに登場したのが稀代の軍人・源義経である。 西に軍勢を進め、奇襲攻撃によって、平家を次々と破っていった。一の谷、屋島、そして壇ノ浦。義経の作戦はいわゆる「コロンブスの卵」である。当時の常識をことごとく覆し、博打のような戦で全勝した。 この大勝利がなければ、平安末期のこの時代、日本にも三国時代が成立していたかもしれない。 西の平家、関東の頼朝、奥州の秀衡。 義経がいなければ、三国の均衡は簡単には崩れないものだったろう。

頼朝にとって義経は欠かすことができない存在だったが、指示に従わないようであれば、話は別だった。おそらく頼朝は、義経は散々やらかした挙句、後白河に擦り寄ったように見えたのであろう。いかに血を分けた兄弟とはいえ、頼朝は非情の決断を下さなければならなかったのである。

西国を治めた義経は、法皇の支持を背景に、あろうことか関東の頼朝と対立してしまう。京都の人事権(官位)にすがる武士たちに対し、独立国を目指す頼朝は、断固として反対した。 義経は、頼朝から十分な評価を得られず、法皇からの(官位の)誘惑に乗ってしまう。頼朝はこのことを厳しく叱責した。 実際、官位の魅力に抗しきれなかったのは義経だけではない。頼朝は激怒した。その結果、義経のもとに兵は集まらず、法皇は政治的にも頼朝(鎌倉)に敗北してしまう。

さらに頼朝は、法皇に、「追捕使」の設置を迫った。これは謀反人(義経)の逮捕を目的とする警察機構のようなものだ。追捕使は後の守護に発展する。そして地頭を、全国の土地の管理人として鎌倉から派遣した。これも法皇が認めたことにより、国家公認の役職となった。従来秩序からはずれた武装農民が、いよいよもって国に割り振られた「領主」になっていくのである。それを実現した「鎌倉殿」(幕府)には御家人からの厚い信頼が集まった。ちなみに、地頭の徴収権は(当初)収穫量のわずか5%ほどである。実利より名誉であり、かつ地頭の設置で、その変化はついに統治体制にまで及んだのである。

頼朝が政治家として卓越なのは、この後もだろう。朝廷が支持していた奥州藤原氏を、義経追討の名のもとにあっさり滅ぼしてしまった。正確に言えば、藤原氏の内部抗争につけこみ、義経を討たせて、 そのことをもって罪に仕立て上げる周到な作戦だった。 こうして日本は鎌倉殿の下で統一され新しい時代を切り開くことになった。

NHKの『鎌倉殿』の放送があったので、北条氏に触れないわけにもいくまい。幕府成立の過程では、頼朝の政治家としてのセンスが光った。しかし彼が抗えなかったのは、14歳まで都で培った価値観だった。幕府政権の安定のために、長女の入内を目指したのである。天皇に嫁がせ、その子を、次の天皇にする。まさに、藤原摂関家や平家のやり方の踏襲だ。源氏を三代で終わらせた伏線になっていく。北条氏が、この伝統に一線を引いた。

誤解を恐れずに言えば、鎌倉幕府とは「暴力団」のようなものである。律令という法律を無視し、実力で新しい秩序を作っていく。その不安定さを恐れ、頼朝は朝廷に近づいた。しかし、 北条氏はそれを拒み続け、最終的には、承久の乱、そして御成敗式目の制定へと、独立色を一層強める。その過程で、北条氏みずからが、二代・三代将軍の排斥に何らかの関わりをしている。証拠は不十分とされているが、あらゆる陰謀を駆使して、有力御家人を滅ぼしたのは北条氏であり、それを疑われても仕方あるまい。

象徴的なのは、三代将軍実朝の暗殺された場所である。鶴岡八幡宮。源氏の氏神であり、皇室の伝統につながる神聖な場所だった。これがいわゆる「公武合体」の象徴になるわけだが、三代将軍はここで殺される。他にも、いくらでも殺す手段はあったはずだが、敢えて、朝廷に警告を示した。朝廷につながっている源仲章も死んだことからも、その意思がうかがえる。

この頃から、京の後鳥羽上皇と幕府との関係は、抜き差しならないものになっていた。(実朝暗殺から)わずか二年の後、後鳥羽は北条義時・追討の院宣を下す。鎌倉に集まった御家人が動揺するのは当然だった。しかしここで、あの有名な北条政子の演説が行われる。

上皇側の対応も速かった。京都周辺の武士に招集をかけ、従わない者を直ちに攻め滅ぼした。したがって、大江広元の長男や、三浦義村の弟が上皇側についたのはやむを得なかった。ここで幕府側は京都進撃を決定した。相手が先手を打ってくる中、これをただ指をくわえて見ているだけでは、状況は悪化するばかりだ。幕府側のこの決断が功を奏す。圧倒的な軍事力の差で、京都を制圧した。

今回ばかりは、北条氏も上皇を許さなかった。天皇を退位させ、すべて処罰の対象とした。「暴力団」が政府を制圧した瞬間だった。革命の名にも値する戦争だったが、幕府はこれを上皇の「乱」として片付け、形式だけ借りた新しい世の仕組みを作ってしまった。戦後処理の後に生まれたその象徴が、北条泰時による「御成敗式目」の制定だった。

この法は、公家社会の律令に変わる「武家社会の憲法」だ。ただし、総論的規定がなく。土地争いや相続の問題についての規定が多くの部分を占めている。この日本では。公地公民を基盤にしている律令制が崩壊し、荘園という私有地文化を蔓延させてしまった。しかし、ここには何の法律もなく。所有者間でのトラブルが絶えなかった。これを解決したのが御成敗式目なのだ。

泰時は、律令の法こそ無視したが、当時の人々の納得を根拠に新しい秩序を打ち立てた。法より「道理」である。法を無視してでも、そこには「自然な状態」が存在する。だからこそ、その自然に戻すことを道理と呼んだ。「悪法と言えど法なり」ではなく、「和をもって貴しとなす」ことで解決を図るのが、日本人には合っていたのだ。このことはどこか(皮肉にも)、「憲法が否定している軍隊でも、自然摂理である自衛権の名のもとに所有することが可能」という論法に似ている。まさに今日の日本である。

律令政治が結局、日本では言霊信仰という儀式を祀る政権の遊び道具となりさがり、実社会の諸問題を解決する道具にはならなかった。幕府はこれを徹底的にリアリズムで実現してきた、正義の「暴力団」だったようだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?