臨海鉄道風レイアウト製作記(前編)

●本記事の概要

本記事は2020年8月から2021年1月にかけて製作した工場地帯のレイアウトの製作記です。Twitter上で作業風景を度々つぶやいてきましたが、完成を機にそれらの(雑多な)記録をまとめ直し、製作記の形にしてみました。本記事では上編として製作の中盤までをまとめていきたいと考えております。何分文才がなく、読みにくい記事であるとは思いますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。

***

●構想

かねてから工場地帯を走る臨海鉄道のレイアウトを製作したいと思っており、コロナ禍で在宅時間が長くなったことも相まって、久しぶりの新規製作に着手しました。

保管場所のゆとりがないため、家で余っていた直径30㎝大の円形のお盆をベースとしたコンパクトな仕上がりを目指すこととし、インテリア性を重視して配置を検討しました。製作に当たりモデルとした場所は特にはありませんが、配置検討に際しては工場夜景の写真集や臨海鉄道のGoogle検索を参考にしました。今後もこのように雰囲気重視で進めていくため、タイトルも「臨海鉄道風レイアウト」としています。

検討段階では工場建屋とプラント、水景部分を大まかに決定しました。配置は下図の通りです。

●ベース製作

今作は例えば山のような大きな地形の起伏はありませんが、水景部分と工場との高低差をつけるため、ダイソーの発泡スチロールボードを加工して水景部分を予め切り欠いた状態にし、数枚重ねて土台としました。線路敷設後にレール以外の部分に数㎜厚のスチレンボードを重ね、その上からグレーに着色した工作用紙を重ねアスファルト部分としています。

●線路敷設

レールはKATO製のフレキシブルレールを使用しました。TOMIX製のスーパーミニカーブレールの使用も検討しましたが、TOMIXのパワーパックを所有していないうえに、いずれにせよガーター橋の部分はフレキシブルレールを使用したいと思っていたので、全線フレキシブルレール化を決めました。しかし、フレキシブルレール自体は使用こそしたことがあったものの、曲線部分でのはんだ付けは慣れない作業であったため、レールがなかなか真円にならず非常に苦労しました。何とか走行可能な状態には持ち込めたものの、線形が歪んで見栄えが悪くなってしまったのは大きな反省点です。

線路への給電に関しては、電源を自作し内蔵することも検討しましたが、如何せん電気関連の知識が乏しく今回は見送ることとし、KATOのフィーダーをはんだ付けしました。

●ガーター橋の製作

本レイアウトはサイズの都合上かなり最小半径がきつく、既製品では対応できないため、ガーター橋を自作することとしました。

橋本体はjw_cadで設計を行いました。橋の裏側の補強材も簡易的ではありますが再現しています。設計図を工作用紙に印刷してカッターナイフで切り出し、3㎜プラ棒・1㎜プラ棒と合わせて組み立てました。

橋脚も同じくjw_cadを用いて設計しました。橋脚がのっぺりしているのが気になったため、アクセントとして落橋防止装置も(ややオーバースケールではありますが)合わせて再現しておきました。橋脚はダイソーで販売されていた珪藻土塗料を塗って表面を荒らし、コンクリートの質感の再現を目指しました。

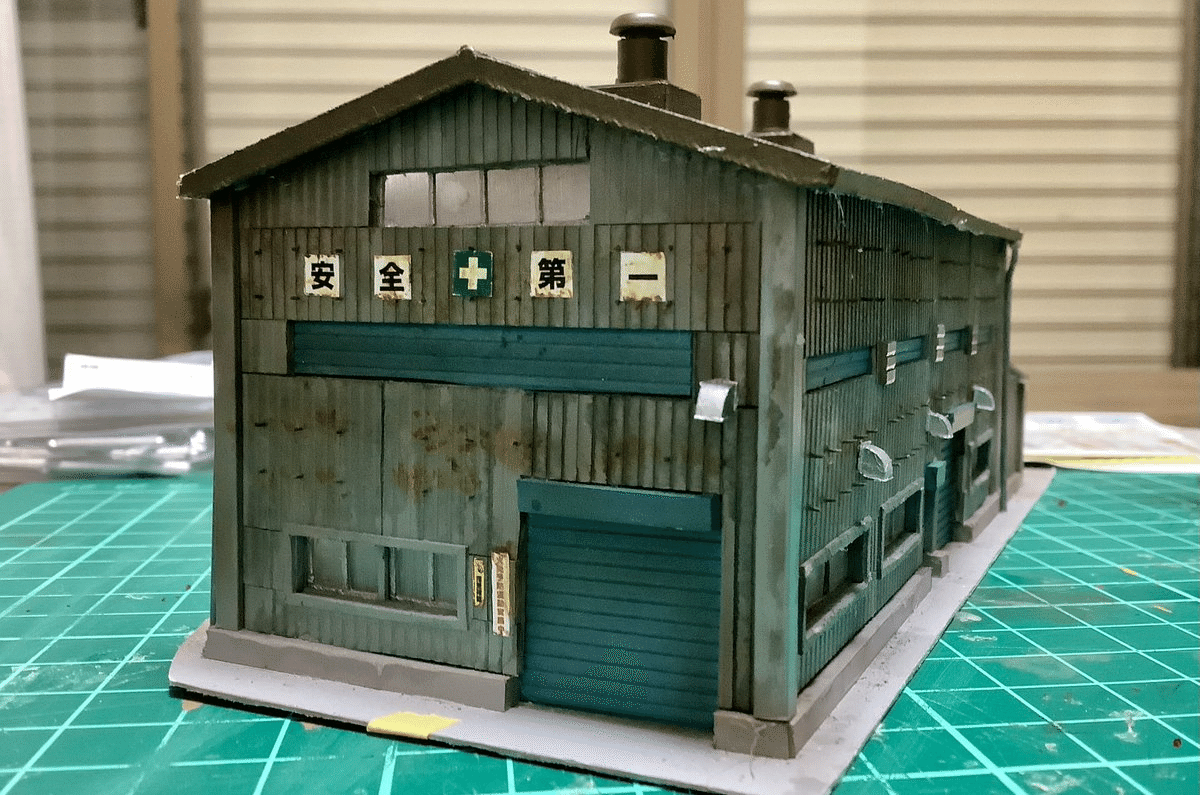

●工場建屋の製作

工場建屋は当初グリーンマックスのキットを使用することを検討していましたが、買い出しでは付属設備キットしか入手できませんでした。用地面積的にキットを素組の状態で置けるか不安もあったので、製品を探すよりもいっそ好みの大きさで自作してしまったほうが良いのではないかと思い直し、製作を始めてしまいました。

設計はこちらもjw_cadで行っています。描いた図面を工作用紙に印刷し、地道に切り出しました。外壁のテクスチャを表現するために、手持ちの筋の入ったプラ板を工作用紙に合わせて切り出し、貼り付けています。

せっかく自作をするので、リベットの表現をしたいと考え、針金を用いてひと手間加えました。外壁にピンバイスで0.4㎜の孔を開け、同径の針金を通した後、裏側を瞬間接着剤で固着し、表側を0.5㎜程残して切断しています。

ディティールアップとしてグリーンマックスの工場付属設備キットに付属していたベンチレーターを流用したほか、YSK製の排気ダクトを取り付けています。また、エアブラシやエナメル塗料などで全体的にきつめに汚しをかけました。

●プラント

工場設備の蒸留塔と冷却塔はジオコレ製品を使用しました。蒸留塔はパーツをやや減らして高さを調整し、工場建屋とのバランスを取りました。この2つの設備だけでは用地が埋まらないので、自作のものも設置する必要がありました。この自作プラントとのバランスをとる都合上、蒸留塔の外枠はプラ棒を組んだ自作のものに置き換えています。外枠には工場にも使用したタミヤのインターミディエイトブルーを使用し、統一感を出しています。

自作プラントに関してはダイソーのスポイトを使用したもの(下の写真の一番右)、使用済みの修正テープのケースや後述の配管台に使った架線柱の余剰パーツなどを流用したもの(下の写真の一番左)など、かなり適当にでっち上げています。

煙突はグリーンマックスの工場付属設備(C)の2本を使用しています。紅白に塗り分けた大きな煙突は高さがやや高いように感じられたので、最下部の一段を切り詰めました。

パイプを支える配管台は、KATO製のラーメン架線柱を切りついで使用しました。この架線柱が非常に繊細にできているおかげで、全体としての精密感が増しているように感じます。一部配管が交差する場所は、別途1㎜のプラ角棒を四角く組んでダイソーの網戸シートを貼り合わせたパーツを用意し、浮いている配管を支えています。下の写真の手前左側から奥に伸びている構造物が配管台で、赤で囲まれている部分が別途製作したパーツです。

配管は上から見える部分にはジオコレ製品を使用していますが、それ以外の部分は自作で代用することで経費削減を図っています。自作品は直径2㎜または3㎜の透明ソフトプラ材を曲げ、接続部に見立てた1㎜幅のケント紙を巻き付けた後、シルバーで塗装しています。本作では配管を計4層ほど張り巡らせているため、かなり本数がかさみ、配管製作が全作業工程の中でもかなりしんどい部分でした。しかし、工場のごちゃごちゃ感を出すためには縦横無尽に敷かれた配管の再現は譲れない箇所であると考え、地道にプラ材を曲げてはケント紙を巻き付ける作業を繰り返しました。設置後にエナメル塗料のレッドブラウンとクリヤーオレンジをドライブラシし、こちらも錆表現をきつめに施してあります。

プラント部のタンク類に関しては、グリーンマックスの工場付属設備キット(C)に付属しているものを主に設置し、自作の中規模のタンクも加えています。その他の設備として、YSK製の業務用室外機を上部のファン部を色指ししたうえで数か所設置しました。

工場建屋入り口側にもいくつか設備がありますが、それらに関しては後編で後述することとします。

***

ここまでで既にかなり長い記録になってしまったので、この辺りでいったん区切りたいと思います。ここまでお読みいただき本当にありがとうございました。よろしければ下のリンクから続編(後編)も是非。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?