「ゼビウス」BGMの楽曲分析と「アレンジメント」の回顧録

※投げ銭テキストでしたが、noteの仕様変更により無料公開にします。

引き続きサポートでご支援頂けたら幸いです!

※この記事は自ブログで書いていたものに加筆修正を加えたものです。

※長文になっちゃいました汗。お暇なときにでもご覧下さい:)

もう10年以上前の仕事のことなのですが、ゼビウスについてちょこっと書いておこうかなと思って書いてみます。まぁ作曲の際のヒントになれば。

10年以上前というのは、アーケードゲーム"Namco Game Classic CollectionVol.I"の中の「ゼビウス・アレンジメント」、プレイステ−ションソフト「Xevious 3D/G」内の「ゼビウス・アレンジメント」を担当した時の事です。

はっきり言ってプレッシャーが大きすぎました。

あのゼビウスの曲をアレンジしろと?つうかどうやれと?

ゼビウスの曲と言えばゲーム好きなら大抵の人が「アレかー」と分かるくらい有名ですが、コレを楽曲分析してみましょう。

たった2小節なのに、凄い事一杯です。

![]()

まずオリジナルの音を載せたいところですが、著作権の問題でそれはやめます。念のため原曲通りの譜面も起こしませんが、説明しやすい様に少々手を加えてみたものをいくつか貼ります。(引用として納得頂ければと思いますナムコさん)

ゼビウスは和音を分散(アルペジオ)して構成されています。

ゼビウスは和音を分散(アルペジオ)して構成されています。

というのは、当時のゲーム機は音を同時に4音くらいまでしか鳴らす事が出来ませんでした。この4音を駆使して曲と効果音を鳴らさなければならなかったのです。

なので、同時にいくつもの音を鳴らす和音は、技術的に鳴らす事が困難でした。その解決策としてアルペジオ(音を順繰りに鳴らす奏法)が用いられている、という背景もあります。

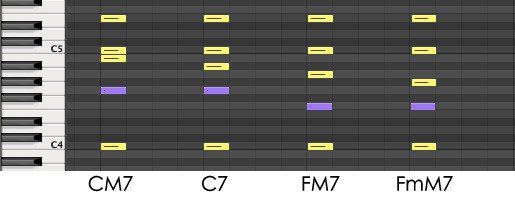

さてその分散された音を和音に戻すとこうなります。

さてその分散された音を和音に戻すとこうなります。

黄色のところが実際に使われている音で、紫色は和音の構成音だけど実際には使われていない音です。

(使われていない音は音の響きと音楽理論をベースにして導きだしました。解釈によって変わりますが、この和音を基本にしてすすめます)

ここから実際に調べてみると以下の4つの特徴があるのですが、互いが互いの構成を支え合っていて、どれを先に説明するか難しいのです。

鶏が先か卵が先か。。。さてはて。

1. 転調の為の手段を使っている

2. 4つめのコードにFmM7(実際はFmM7/C)を使っている

3. ベースラインが固定されている

4. 半音毎の下降しているラインがある

とりあえず、上から順番に解説していきましょう。

1. 転調の為の手段を使っている

ゼビウスは2小節の中に4つの和音が使われていますが、一瞬だけ転調する手段のコード進行が含まれています。この進行は一般の曲でも珍しくは無いのですが、この短い中によく入れてあるなぁと。

細かく言うと、2つめのC7がそれに当たるのですが、C7というのはCの和音とFの和音の間に入れる事が出来て、かつ滑らかに繋がる和音です。

専門用語で「四度五度(よどごど)」とか「セカンダリドミナント」とか言われてます(後者は最近知ったw)

この結果が4番に影響します。

2. FmM7(実際はFmM7/C)を使っている

コード進行を学んだ方は分かると思いますが、最後の和音、一般的にG(ハ長調の5度の和音)があるべき所にFmM7があります。

これ実はCのドミナント(5度の和音)であるGの変形です。G13(♭9)からGの主要3音を抜いてます。音でいうと、「ソ・シ・レ・ファ・♭ラ・ド・ミ」から「ソ・シ・レ」を取り去ってしまうと出来上がります。

(主要な3和音を抜いたら別の和音じゃないか、という人もいるでしょう。ですがこの調でこの流れでこの位置ならドミナントの性質として響きますし、理論にも反していません。Gをベースにして弾けば分かります)

そして残った音を見てみると、、、その中に「ド」がある。。。!この「ド」がキモになっていくのです。。

この結果、3番と4番が成り立ちます。

3. ベースラインが1つの音に固定されている

1と2、つまり最初の3つの和音には最初から「ド」が含まれていて、最後の和音をFmM7にして「ド」を使える様にする事で、全ての和音に「ド」が含まれています。そこでゼビウスでは、全ての和音のベース(一番低い音)を「ド」で纏めています。

専門用語でドローン(通奏低音)と呼ばれる方法です。

ベースを一つの音にする事によって「変わってない様な変わっている様な」不思議な感覚を導きだす事が出来ます。

表現が難しいんだけど、例えばお経の「言葉は変わって行くけど声の調子は変わらない感じ」に近いのかな。この方法を用いる事によって、トリップ感覚を生み出しやすくなります。

結果1と2を実践したことで、ドローンが出来る様になっている訳です。つまり1番と2番に影響しています。

4.半音毎に下降しているラインがある

4つの和音を並べて見ていくと、他は動いていないのに一つだけ半音ずつ音が降りて行く面白いラインがあるのが分かります。

この流れが曲に見事な味付けを行い、さらに3番のドローンと相まって無機質でありながらも変化を感じるイメージの曲になり、そして曲の短さつまり繰り返す事によって内向的なトリップに導かれるような感覚に陥ります。

この下降を実現する為には1、2が必要なのです。

![]()

次に、各和音の構成音を鳴らすタイミングを見てみましょう。

実際の曲の音符の位置を見てみると、

・最初に低い「ド」が必ず鳴っている

・2拍目と4拍めに一番高い音「ミ」が必ず鳴っている

・音が下降しているラインは半拍ごとに鳴っている

・さらにそれぞれの間に高い「ド」が鳴っている

となっています。実はこれ、ドラムのパターンにもそっくりなんです。

・最初に低い「ド」が鳴る事で、その曲の調が固定され、ドローンで定期的に流す事でリズムにもなっています。メロディでありながらベースとドラムの役割も果たしているんですね。

・高い「ミ」はドラムで言うとスネアドラムの位置です。ここに合わせて手拍子をしてみてください。ノリが出て来るでしょう?

・高い「ド」は色々面白い効果を出しています。このドを隙間に入れる事でスピード感が出ます。ドラムでいうとハイハット的役割も果たしているんですね。そして「ミ」と「下降ライン」の中間に置く事で、それぞれの音がこの「ド」に引き戻されて行く、つまりこの高いドに集約されていくことで「変わっている様な変わっていない様な」感覚を増幅させます。

・その中で音が下降しているラインはその間を縫って下って行くのです。なんとも素晴らしい構成!

たった4つの和音に色々な役割を持たせつつ、内向的なトリップに導いて行く。

これこそが完璧といえるものかもしれません。すごい。

ゼビウスBGMの楽曲解析はここまで。次に、ゼビウスアレンジメント制作時に考えた事を書いて行きます。

![]()

最初のゼビウスの83年から12年後、社内で昔作ったゲームを現代風にアレンジしようという企画が出ました。

その中で6本のゲームをアレンジすることになり、そのうちの1つを担当する事になりました(後にもう一つ担当しますがここでは割愛)。

それが「ゼビウス」です。ゲーム開始時に昔のゼビウスか新しくアレンジされたゼビウスかを選べるのですが、前者は昔のデータを移植するだけでした(これはこれで色々難しかったんですが)。

ここでは後者「アレンジメント」のBGMについてお話しします。

曲を作るにあたって、まずどういったゲームかをおさらいします。

ゲームの構成は:

・基本的にゼビウスと変わらず、強制縦スクロールで敵を撃破/回避してゲームが進んで行く。

・ゲームは16エリアに分かれ、それぞれ4エリアが1ステージになっている。それぞれ「平地」「海」「山岳地帯」「敵の本陣」となっている。

・各エリアは約1分。合計約16分。ただしエリア4、8、12、16はアンドアジェネシス(いわゆるボス)の撃破にかかる時間によって可変する。

となっています。

![]()

コンセプト

まず曲のコンセプトとして最初にいくつか設定しました。

ゼビウスの世界設定には、何と言うか「神のいない宗教」みたいなイメージがあります。

何か法則化された物。。。数学が一番近いと思いますが、そこで簡単な法則をちょっと取り入れようと決め、その方向で作ってみる事に。

まずオリジナル曲をそのまんま使う事はやめようと決めました。下手に使うとネタっぽくなってしまうので方向性が違うなぁと。

ですがオリジナルとの繋がりをどこかに持たせないといけないとも思っていたので、使うならネタ的に使うのではなく、もっと効果的に使おうと考えました。

例えば、「ゼビウスの曲は実は、ゼビウスの世界が実際に別次元にあって、そこで儀式とか何かそういうものに使われる曲であり、そのフレーズを原作曲者の慶野由利子さんが何かしら未知の力で受け取って作曲した」と。。。ちょっと電波ゆんゆんですが汗、そういった感じで埋め込めれば良いかな、なんて事も考えてました。

オリジナル曲の扱いはそんな方向に決めつつ一旦保留。

その他の要素として

・オリジナルの手法を真似つつアルペジオのバリエーションを増やす。

・4つの和音を一組にしてそれをモチーフにして、あちこちに組み込む。

・ゼビウスの曲はバリの民族音楽"ガムラン"に影響を受けた、という話を聞いた事があるので、その意志?を受け継ごうと言う事でどこかに組み込む。

・オリジナル曲もガムランで鳴らせばいいんじゃないかなーとも。

その他の装飾音やバックには、The Shamenが非常に参考になりました。今でもたまに聴いてます。

曲の構成

コンセプトが決まった所で、今度はゲームに照らし合わせて考えて行きます。

・まずゲーム構成とエリアから、曲を4エリアで1曲にする事に決定。

上記のとおり、1エリアは約1分。ただしエリア4、8、12、16はアンドアジェネシスの撃破にかかる時間によって可変するので、このエリア曲で(曲が終わらない様に)ループ処理させなければいけません。

それならば、1ステージ1曲、つまり4分の曲を4ステージ分作ろうとなり、さらにエリアが変わったのを知らせる為に、エリア毎に曲調に変化を付けようと考えました。

そして最後のエリアだけループで延々流れる様にしてしまえば問題無いだろうという事で。

・次にそれぞれのステージの性格付けを考えました。

それを表す為にそれぞれに「専用の音色」を割当てる事に。

エリア1〜4

オリジナルのゼビウスと違和感があるのは良くないと思ったので、初代ゼビウスのイメージを重視。これはそのまま電子音や、アナログシンセで有名な音で纏めました。

つまりメイン音色は電子音です。

エリア5〜8

このエリアは海の多いエリアで、最初のコンセプトで決めていたガムランをここで使おうと言う事にしました。

メインの音色はゴン・グビャール等のガムラン楽器の音色。

そして、オリジナル曲を使うにはタイミング的にも構成的にもここしかない、と判断してエリア6で使用しました。

エリア9〜12

ソルバルウ(自キャラ)は地球で言うとどの辺りを飛んだのかを考えました。

勝手な解釈ですが、オーストラリアからインドネシア諸島、そこからヒマラヤやチベット等の山々、そして敵の本陣へ、というルートだろうなと。

個人的に「海は打楽器、山は笛や声」というイメージがあるので、チベットの声明(しょうみょう)という歌。。。というか念仏を参考に。

(実際の曲で「どぅえ~~~♪」って言っているのが声明ですw)

メイン音色は声明だけだと辛いので「声」にしました。山に住む娘が歌う唄とかもイメージしてあります。

エリア13〜16

ここはさらに1エリアごとに分けます。

エリア13はエリア1~4のメイン音色の電子音

14は5~8のガムラン

15は9~12の声をうっすらと使用。

16はカオスという位置づけで、ここだけ独立というか法則無視で。

全エリアクリア後は、電子音、ガムラン、声を使って「調和」を意識して作りました。

すべての曲をつなげる為に、バスドラムは基本的に4分打ちで淡々と。

テンポはプレイヤーの興奮度に合わせるというか盛り上げるために序々に上げてます。

...でもこれだけやっても、オリジナルには叶わないなぁ、と痛感します。

完璧な物というのは結果シンプルな物なのかも知れませんね。

![]()

あと覚えている事をとりあえず。一部マニアな方向けかも?あんまり面白くはないですw。

プレイステーション用の音源制作時のお話。

この「ゼビウスアレンジメント」はアーケード用とプレイステーションの移植用の2つの作業がありました。実はこの2つは互換性が無いのです。。。

その当時のゲームのBGMって、実はシーケンスソフトを使わないでデータを作っていたんです。最終的にはテキストエディタで手入力してました。

プログラム(MML)で音楽を鳴らすのと大体同じですw。ただしMIDI環境で出来る以上の表現も出来ましたからどちらにも長所短所ありましたねぇ。

楽器は沢山あったのですが、どれもサンプリングしてそれをROMに焼いて、そのROMを音源として演奏していたので、その「音ネタ」としての立ち位置が強かったのです。

プレイステーションあたりからスタンダードMIDIファイル(SMF)を読み込める様になってシーケンスソフトを使う様になり、序々にDAWの環境に移って来ていました。

さて、ゼビウスアレンジメントのプレイステーション用音源の制作時、ミキシングは外のプロのスタジオさんでミックスする事になるというので、スタジオ作業用にADATを用いてHi-Fiのビデオテープに収録したのを覚えてます。

まずはプレイステーション用の曲を作る為に、DAW上で作り直します。

上記のとおりアーケード用のデータと互換性が無いので、手作業で楽曲をDAW上に作り直して行かなくてはなりません。

しかし締め切りまであまり時間が無く、割と急ぎだった記憶があります。

当事の制作ブースではPro Toolsが3Uくらい(タワー型PCを横に倒した感じ)の大きな箱に基盤を8枚くらい入れて、そこからMacと繋ぐエクスパンションキットでしたっけ?そんなシステムで、かなり大掛かりのが入っていました。

使っていたDAWはLogicで、そこにオーディオ編集出来るLogic Audioを追加していました。Pro ToolsをLogicから使っているという形です。

で、理由は思い出せないのですがデジタル録音/再生をする必要があり、楽器の演奏をハードディスクに録音していきました、、が、どうもLogic Audioでハードディスクへ長時間録音するとタイムラグが出て来るらしく、4小節を過ぎたあたりからオーディオの再生が序々にずれ始める事に気付きまして。。。

つまり細かく切って細かく録音しないとズレが目立つ!というので録り直しなどして時間が無駄になってしまいました。そうこうしているうちにADATに録音する時間が来てしまいました。

ADATは部署の共有物で、その時は全員がスタジオ収録するためADATが誰かしらに必ず使われていて、自分の番になった時には確かスタジオミックスの前日だったはず。。時間もないので操作方法を軽くレクチャーされただけでした。

記憶を辿ってみると、ADATは8トラックの音を別々に記録できるんですが、多分レクチャーが足りなかったせいで1トラックごと収録してました。

で、曲を再生して1トラック収録すると巻き戻して頭を合わせて(同期を取って)別のトラックを録って行くって感じでちまちまやってたんですが、ここにも落とし穴がありまして。。。!

DAW側で再生すると同期を取って録音する様にセッティングしていたのですが、ビデオテープという物理媒体で記録するのでDAWとの同期に時間がかかってしまいまして、頭が合っていないうちにDAWを再生(=ADATで録音)させちゃうと、同期してから録音し始めるのでその間の演奏は記録されてないというオチが。。。汗。

そんなトラブルというか仕様を抱えつつ作業していき、気がつくと深夜になってました、、そしたら今度はストレスと疲労で?吐き気が。。。汗

まさか自分にトラブルがくるとは思わなかった。。。!

無理してやるべきか?とも迷いましたが、寝た方が結果早くなると思ったので2時間程仮眠。

起きてから黙々と作業を続行し、なんとかスタジオに間に合ったのを覚えてます。

まぁ。。。今ぶっちゃけると2、3カ所抜けてたり、音ズレしてるのがそのまま残ってます。。。スタジオのほうでいくつか誤摩化してもらった箇所もあります。もう少し時間があればなぁと思いましたが、、まぁ仕方ない。

とまぁ、昔を振り返ってみました。あの頃の経験は良かれ悪かれ、今に受け継がれてます(受け継いじゃダメなものまで汗)。

![]()

記事はここまでです。長くなっちゃいましたね。。。汗

ご支援頂けましたら大変嬉しく存じます。創作活動資金として大切に使わせて頂きます。

最後まで目を通して頂き、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?