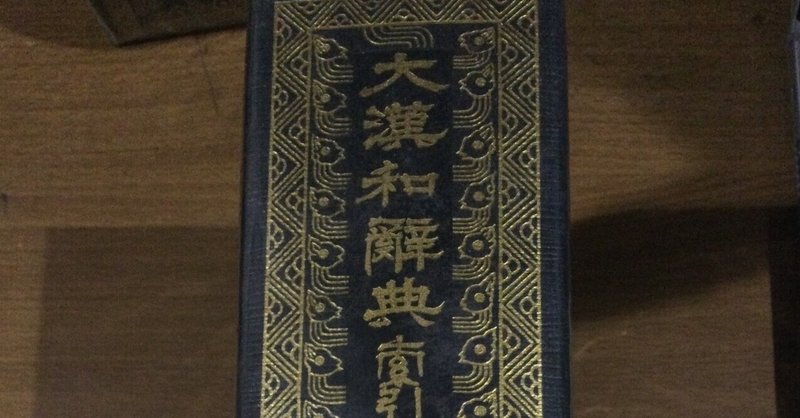

諸橋大漢和

先日来、植物の「アシ」表す漢字を調べるのにお世話になってきた『大漢和辞典』。

編纂した漢学者、諸橋轍次(もろはしてつじ)の名をとり、『諸橋大漢和』とも呼ばれます。

書籍や雑誌を電子化したデータベースを扱う仕事をしてきたので、ちらっとその名前を聞いたことはありました。

「モロハシだけは、電子化は無理でしょ」

博識の先輩の口から出た「モロハシ」という言葉が、諸橋轍次が編纂した「大漢和辞典」であることを知ったのは、その時でした。

次に「モロハシ」に出会ったのは、主人の実家でした。

義父母が俳人で、博識が高そうな書籍が並ぶ本棚の中に「モロハシ」の縮刷版がありました。

「これだけは手離せない」

と義母がいったことを覚えています。

「モロハシ」が並ぶ本棚がうらやましくもあり、実家に「モロハシ」がある、と思うだけで少し誇らしくもありました。

何年かして、義母から「モロハシ」を譲りたい、という話が出たとき、使うあてもないのに、絶対に欲しい!と飛びつき、すぐさま本棚を整理し、晴れて我が家の蔵書に加わることになりました。

電子化はムリ、と先輩が言った「モロハシ」の電子化がここ数年で現実となりました。そうなると、我が家に眠る「モロハシ」の存在がだんだん気になりだしました。

たまたまnoteに植物の「アシ」のことを書こうと思い、いろいろ調べているうちに葦、葭、蘆、芦と、アシを表すいろんな漢字に行き当たりました。

手元の辞書やネットで調べても、十分な情報が得られず、よし「モロハシ」を使ってみよう、と手に取ったのが1週間前のことです。

そしてずしりと重い「モロハシ」を何冊も抱えて苦労した結果、ようやくこれらの漢字の違いを知ることができ、書いた記事が以下です。

ところが葦を調べる過程で、当然載っていると思った漢字が、見出し語になかったり、中国の用例ばかりが載っていたりと、わからないことがたくさん出てきました。

よし、この際「モロハシ」について学んでみようか、という野望が芽生えてきました。

とはいえ、この野望、難しすぎて、既に挫折する気配が濃厚です。

「モロハシ」の話題が、もしこの記事で終ってしまったら、野望が頓挫したんだな、と笑ってください。

「モロハシ」との葛藤の成果↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?