なぜ「『無理』の構造」を読めばキョロ充も直せるのか?

キョロ充はなぜこの本を読む必要があるのか?

キョロ充こそがよく「理不尽」や「無理」に直面するから。そしてキョロ充には強烈な自己中心的な考え方(自分が犠牲になるのを極度に恐る考え方)があるから、一度理不尽に陥ると復活しにくい。だから「理不尽」や「無理」の原因を探し当てる力が必要で、この本はそれを提供してくれる。

要約

「無理」や「理不尽さ」は「AからBへの変化は簡単」だけど「その反対は困難」という非対称性から生じる。何がそのAにあたるのか?何がそのBにあてはまるのか?を見極めよう

なぜ「無理」「理不尽」が発生するのか?

「上司の言うことは理不尽」

「努力しても無駄」

無理や理不尽という事が発生します。

無理や理不尽が発生する最大の原因は

「非対称性に気づけていない」ということです。

「上司の言うことは理不尽」というのは、自分と上司の考えの非対称性が生じているからなのです。

つまり自分と相手の「非対称性」に気づく事が出来れば、「理不尽」や「無理」は解消されるのです。

非対称性とはなんでしょうか?

まず対称性とはAとBが同じであることです。左右対称といったようにA=Bという性質を持っています。

例えばAを選んだ後に、Bを選び直す事ができるのが対称性です。

一方非対称性とは、AとBは違うという意味です。

一度Aを選んでしまうと、もうBを選べなくなる状態です。

この非対称性は意外と見つけにくいのです。

例えば「高い」の反意語は「低い」ですよね。

「高いと低い」は「右と左」と同じように対称性があるように見えますが実は違います。

高いところから低いところに行くのは簡単ですが、一度低いところに行くと高いところに行くために大量のエネルギーを必要としますよね。

行くのは簡単、帰りは困難。知るのは簡単、忘れるのは困難。このような非対称性が「理不尽」を作っているのです。

具体と抽象の非対称性

具体と抽象も非対称性な言葉のペアなのです。

具体とは「目に見えるもの」を指します。

抽象とは「目に見えないもの」を指します。

抽象には、「ルール」や「法則」が含まれています。

抽象的な力には、考えを深くすることができるのです。

つまり抽象的な考えを持てば持つほど、以前の具体的な状態に戻る事が難しくなるのです。

一度知ると、知らない時にはもどれないという具体と抽象の非対称性があるのです。

1:9のねじれの法則

会社の会議では上司が「自分で行動しよう!」と言っていたので、実際に自分で行動したら「勝手に行動するな!」と怒られた。

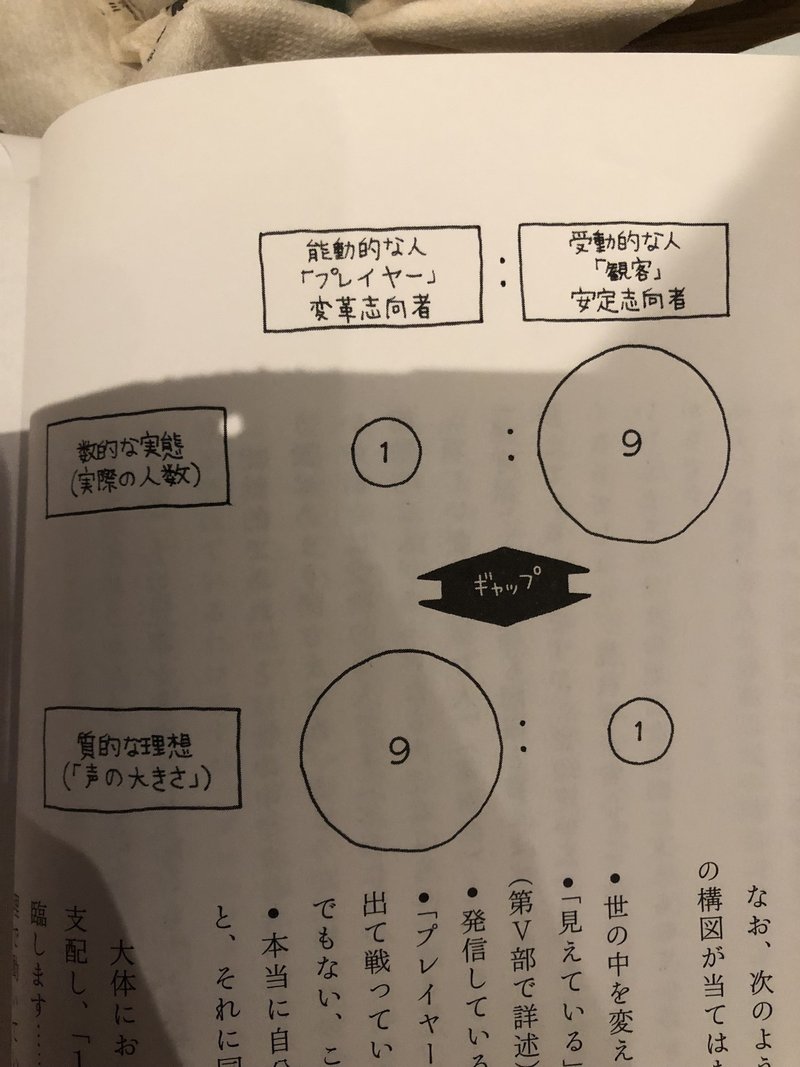

ここには「1:9のねじれの法則」があります。

一部の人が社会の9割の「プレイヤー」幻想を生み出すが、実際の社会の9割は「観客」である。というものです。

会社の例で行きますと一部の人が「自主的に行動しよう」という幻想を生み出します。そして社会の雰囲気の9割をその幻想で占めます。

一方、実際の会社の状態さ「勝手に行動してはいけない」という風潮が9割占めています。実際に「自主的に行動する」人はわずか1割ばかりです。

このねじれが「理不尽」を生み出していたのです。

上流の話か、下流の話かを見極めよう!

河川は上流から下流に流れていきます。

川が下流に一度流れると、上に行くことはとても難しいです。

これは社会や会社に当てはめると、時が上流から下流に流れていくのです。

たとえばベンチャー企業は時の流れがまだ上流です。ですからイノベーションや自主的な行動をたくさんとります。

一方大企業は何十年も存続しているので、下流です。イノベーションは嫌がり、安定と保身を求めます。

ベンチャーの積極的な行動から、大企業の保身に入る行動へのシフトはとても簡単にできます。

しかし一度大企業になってしまうと、以前のようなベンチャー気質の行動は取れません。

ここにも企業体質としての非対称性があるのです。

「理不尽」や「無理」と思ったときはまず「非対称性」を疑ってみましょう。

何が上流で何が下流なのか疑ってみましょう。

理不尽さというものは、そこから上に登りあがる困難さを示しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?