ファイアーエムブレム風花雪月プレイ&考察まとめ20<中編>−〝フレスベルグ家”の終焉と歪んだ帝国貴族たちの歩む真紅の道

やっと......やっと書き終わりました!

みなさん、GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。おかげさまでGW中に本noteは無事一周年を迎えることができました。今回は前回書くと宣言していました、記念すべき第20記事目の後編......の予定でしたが、大幅に文字数がオーバーキルした結果、<中編>と題して帝国貴族・エーデルガルト編をお送りいたします。中編ではこれまで触れてこなかったトピックである、アドラステア帝国の皇女エーデルガルトの野望とその背景、帝国における政変の歴史の観点からの考察まとめを、2万字超えでお送りいたします。

毎回恒例ではありますが、真偽不明のモチーフや参考になりそうなもの、また多分に妄想と主観を含んでおりますのでどうかご注意ください。

注意書き:今回の記事にはエーデルガルトに対して批判的な文章が終盤に幾分か登場します。そのため普段よりも特に丁寧に検証しているつもりではありますが、エーデルガルトを一番に応援されている方には突っ込みどころのある内容となっている可能性があります。お叱りを覚悟の上での公開ではありますが、万が一内容に明らかな誤りや一言物申したいことがございましたら、マシュマロなどからお気兼ねなく投げていただけましたら幸いです。

※DLCとほぼ全ルート+外部情報に関連する盛大なネタバレが含まれます!

●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●

●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●

●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●◯●

さて、もう一人の主人公について語ろう

ファイアーエムブレム風花雪月において、物語が最も大きく動く瞬間は炎帝こと皇女エーデルガルト=フォン=フレスベルグが戴冠により皇位を継承し、セイロス聖教会へ宣戦布告をした瞬間です。主人公と同じ炎の紋章を持ち、紅花の章以外の全てのルートでその結末が明確に描かれるエーデルガルトの半生は、最初に銀雪の章が開発の中心だったときに主人公と同格のライバルとして設定されたこと、そして主題歌にもその名が含まれていることから、風花雪月が彼女の物語でもあったことに疑う余地はないと思われます。

そんなもう一人の主人公とも言える彼女がフォドラ全体を戦乱の渦に巻き込んだ戦争では、情報・戦力の両面において闇に蠢く者たちの存在に依る部分が大きかったものと思われます。しかし一方で、エーデルガルトは彼らとまた異なる目的を持ち覇道を歩む決意をしたことが、ルミール村での言動、そして紅花の章の会話で明らかになります。彼女がどのような正義のもとで戦いを決意したかについては、対外的な面と先生に見せる面にはかなり食い違いがあり、紅花ルートを一度プレイしただけでは中々全貌を理解することができません。そこで本記事と後編に渡って、闇に蠢く者たちが描くフォドラの青写真と、それに協力する帝国貴族・エーデルガルトの表面上の対立姿勢と真の目的、果たして彼女が何を知り何を知らなかったのかについて、様々な視点から可能性を議論していくことを目指します。

まず初めに利益相反の開示()をしておきますと、私は初回プレイは青獅子の学級で主に女神とその眷属(特に先生とソティス)びいきである自認があります。ちなみに好きなポケモンはカイリューです。ミロカロスもいいですね。そのため、地上における眷属の支配を完全に排除しようとしたエーデルガルトの政治的立場には基本的に賛同しておらず、既に秩序だった社会を変えるために戦争という手段をとることも、本来好ましくないという考えです(歴史上の話やゲームでは楽しみますが...(^_^;))。

しかしそれと同時に、本編においてエーデルガルトが闇に蠢く者たちと共闘しセイロス聖教会及び他国に対して戦争を仕掛けたことは、彼女の置かれた立場と目標を考えるとかなり合理的な選択だったのではないかとも考えています。迅速な改革を求める急進派と捉えられやすいエーデルガルトの政治観ですが、紅花ルートの後日談を見ると、貴族制度やセイロス教の信仰は暫定的に残しており、実際の変革にはかなりの時間を要していることも窺われます。侵略戦争を仕掛けた立場であり、多くの犠牲を生み出してでもフォドラを作り変えようとしたエーデルガルトが、真に目指したものとはなんだったのでしょうか?闇に蠢く者たちと帝国の関係、そしてセイロス聖教会との対立の歴史をもとに、彼女の行動の理由を紐解いていきたいと思います。

各ルートにおいてフォドラがこれから歩む未来については、個人的に女神の加護を受けた先生がいる限り、政治や対アガルタなど多くの面においてルートによらずある程度安泰であると勝手に考えています。これはDLCなど本編では明言されていなかった部分(蒼月のアガルタ、紅花の貴族制度、先生の寿命関係、翠風では逆に国境を取り払う危うさなど)が補完されていることも、判断材料の一つとなっています。おそらく先生がいなかった世界線のフォドラでは戦力の分散により戦勝国(おそらく帝国)も大幅に疲弊し、その隙を突いた他国からの干渉により崩壊していた可能性が高く、まさに「すべてを呑みこめる」のは先生だけだったのではないかな...というのが私の中でのフォドラの未来図です。※諸説あります!

忙しい人のためのエーデルガルト開戦理由

今回まとめた仮説の9割はこのツイートの焼き直しになります。背景情報に関しては多少訂正がありますが、大筋はこのスレッドを読んでいただければわかるかと思われます。

赤3週?目でこの前ようやく気付いたこと、エーデルガルト支援C+の話。血の実験は「フォドラを統べる無比の皇帝」をつくるため「宰相一派」がやったことだと言われてるんです。アドラステアじゃないんですよ、ここ。 #FE風花雪月 #NintendoSwitch pic.twitter.com/gxcJcKQ35p

— けろり(*´-`) (@celery_broccoli) September 11, 2020

フォドラ統一戦争を望んだのは誰か?

さて、そもそも風花雪月本編での争いのきっかけは、アドラステア皇帝としてセイロス聖教会との戦争の旗頭となったエーデルガルトです。彼女は紅花ルートを選択した場合においてのみ、開戦を迷っている様子をうかがわせます。教団の支配を打破することは彼女自身の目標であったようですが、それと天秤にかけてもフォドラ全土を巻き込み最終的に五年に及ぶ帝国対教会の戦争(以降は統一戦争と呼称)にはためらいを感じていたことがわかります。

それだけではなく、フレスベルグ家は長い間実権を持たず傀儡状態にあったとされ、彼女が宰相から実権を奪い取ったのはEP11における戴冠式後でした。単に形だけの戴冠式ではその傀儡状態を解消することはできず、そこからたった一節でフォドラ全土を巻き込む戦争の準備も常識的に考えれば不可能です。後述しますが皇帝家には皇帝直属軍以外の指揮権はなく、彼女自身が戦争を一人で準備できるほどの権力を擁してはいなかったと考えられます。このことから軍務卿や内務卿など帝国の内政を取り仕切る貴族たちが、以前から(皇帝派に寝返って?)戦争の準備を始めていたと考えるのが妥当ではないでしょうか。即ちエーデルガルトの他にも、帝国には積極的に統一戦争を引き起こす動機を持った人物が存在していた可能性が高いと思われます。

しかし彼らは元々は宰相に協力してイオニアス9世から実権を奪った張本人たちであり、何故その娘であるエーデルガルトには協力したのでしょうか。戴冠式のイベントでも、エーギル公からは「そんな……まさか!? ……承知、いたしました。」というセリフが発せられるだけで、詳細なやり取りはなされていませんでした(あそこで悟って潔く引いたところ、宰相もやはり中々のやり手であったように思えますね)。例えば二人の個人的な資質の違い(例: 級長が習得可能な兵種ロードのスキルがカリスマ)が評価された可能性も0ではありませんが、わざわざ実績のない新皇帝を据えたばかりの不安定な状態で、フォドラ全体を敵に回す統一戦争を開始したのはよほどの信頼がなければできないことと思われます。従って皇帝派貴族たちにはエーデルガルトの下、あのタイミングでの開戦によほどのメリットや勝算を見たものと推測されます。

アドラステア帝国1185年の歴史と七貴族の変

(ヴィルヘルム像@アンヴァル宮城)

聖者セイロスの協力でネメシスを打ち破りフォドラを統一した帝国は、王国や同盟の分裂を経た現在もフォドラの南半分+ブリギットを支配下に置く大国です。しかし建国以来玉座にあったフレスベルグ家の現皇帝イオニアス9世は、中央集権化の方針を打ち出したために多くの貴族の反発心を招き、フリュムの乱など帝国の支配基盤に混乱を巻き起こしました。それに対し強い反発心や危機感を持っていたと思われる帝国貴族、特にエーギル公爵たち六大貴族は皇帝へ反旗を翻し、七貴族の変で皇帝から実権を奪い取りました。

以下近年の帝国の政情に関連した出来事を抜き出した年表まとめです↓。

1167年 フリュムの乱(中央集権化を打ち出したことによる離反)

1171年 七貴族の変 (ヌーヴェル家は皇帝に与した結果中枢から外れる)

同年 アランデル公・エーデルガルトが王国へ亡命

1174年 アランデル公・エーデルガルトが帝国へ戻る

1175年 ダグザ・ブリギット連合軍上陸(ヌーヴェル家捨て石にされる)

1176年 ダスカーの悲劇・バルテルス家の不審死(エミールがエーデルガルト配下に)

六大貴族が七貴族の変を引き起こした動機とされているのは、皇帝の中央集権化の方針により将来自分たちの特権が失われる恐れとされています。一応"中央集権"という言葉自体には皇帝が決定権を握る絶対君主・専制君主制以外に、政府に権力を集中させることも含まれます。しかしこれに関してはヒューベルト・ハンネマン支援で、七貴族や外戚の特権を廃止し"皇帝"に権力を集中させようとしていたという念押しがあり、皇帝が自身の権力の肥大化を狙っていたのは間違いないようです。このようにイオニアスは現在フォドラで中心となっている「諸侯が地方を治める封建制度」から、大きく異なる中央集権性への移行を目指し、その結果政変が発生したと考えられます。このような状況は、急進派であったランベールが王国西部諸侯の反発を招いたこととも類似しており、フォドラ各国で政治体制が停滞していた様子も感じられます。

さらにここで注目したい記述が、皇帝は"外戚の特権"も廃止しようとしていたという点です。外戚とは皇妃の家等を指しますが、現実の歴史においても統治者に嫁いだ女性の親族が強い権力を持つことがありました。アドラステア帝国の皇帝には、正妃以外にも多くの子を成すために後宮が存在したことがエーデルガルトの女神の塔会話で明かされます。その際正妃は政略結婚で迎えたとされており、皇家と后の家の強い結びつきを狙った婚姻だったと思われます。また後宮住まいであったアンゼルマも、兄アランデルが大公の位を贈られるなど皇帝の寵愛を受けているように見えます。それではここで言及されている外戚に対応する家は、一体どの家だったのでしょうか?

まず上のハンネマン先生の台詞ですが、"七貴族"が大貴族と外戚の両方にかかっているかどうかは曖昧に見えます。仮に七貴族の中に外戚の家が含まれていた場合、最も有力なのは七貴族の中で唯一〇〇卿という地位を持たず爵位も他より低い子爵であったフリュム家が該当する可能性が高いと考えています。

一方、七貴族以外に外戚の家があるという文意であった場合には、別に権力を持つ皇帝の母もしくは妃の家があったと考えられます。アランデルは大公の位を与えられたことからこれに該当する可能性はありますが、気にかかる点としてはアンゼルマが最終的には政争により国を追われ王国に移る事態に陥っていることがあります("政争で帝国を追われた継母を、 父が見初めて娶った" by EP19 ディミトリ)。彼には大公の位がありながら妹のアンゼルマを他の家から守る力もなかったとすると、皇帝が排除を目指した"外戚の特権"を持っていたとは考えられず、むしろアンゼルマを排除した正妃や側妃に関連する人物を指すとするのが適当かもしれません。もしイオニアスがアンゼルマを追いやった人物から特権を取り上げるために改革を進めていたのであれば、彼女はまさに楊貴妃のような傾国の美女であったのかもしれませんね。

入れ替わり前のアランデル公の行動の謎

さて、このようにフレスベルグ家と深い関わりを持つアランデル公ですが、セイロス騎士団のまとめた書庫の記述では、アランデル公は七貴族の変の主犯格の一人と目されています。まず前提として、アランデル公は元々敬虔な信徒であり、彼が教会への寄進を止めたのが記録上1174年であることから、七貴族の変後王国へ亡命→帝国に戻るあたりまでは本人であったと推測しています。

この仮定のもとで彼がエーデルガルトを連れて王国に亡命した理由を考えると、通常亡命と言う場合には基本的にその人物は政争に負けた側の陣営に属していたと思われます。しかしイオニアスは戴冠式で、エーデルガルトのこの亡命に関して「王国へ連れ去られて」という表現をしており、少なくともエーデルガルトの亡命が皇帝の意志に沿ったものではなかったことが示唆されています。ここから推測できることとして、アランデル公が独自の考えで動いたパターン、それ以外に七貴族の変で既に宰相側についていたパターンが考えられるのではないでしょうか。

後者に関する面白い仮説として、七貴族の変で共犯となったアランデル公がエーデルガルトを誘拐し、彼女を人質とすることでイオニアスの自由を奪ったという説を挙げておきます。これについて、公には伏せられていたはずの(ディミ・ハピ支援)エーデルガルトの大体の居場所を宰相側についていたベストラ侯とヒューベルトはなぜか知っていたようでした(エデヒュー支援B)。これもアランデル公の亡命が宰相らの差し金であったと考えれば納得ではあります。また皇帝が寵愛していたアンゼルマの娘であるエーデルガルトならば、イオニアスにとって特別な存在(某飴のCM)だった可能性は十分ありうるのではないでしょうか。この仮説はエーデルガルトの存在が隠されていた理由として、ディミハピ支援で言及される彼女の政治的な利用価値とも合致します。

しかし一方で彼が書庫にあるように真に主犯格だったならば、本人まで王国に亡命する必要はなく帝国で事後処理を取り仕切る必要もあったと思われ、宰相一派をコントロールするような力関係ではなかったと想像しています。生前のアランデル公が敬虔な信徒+エーデルガルトを歌劇などに連れて行ったりしていたという情報から、個人的に成り代わり前の彼は良心的な人物である印象を持っています。その場合考えうる経緯としては、例えば七貴族の変では帝国を去る代わりに宰相から命の無事を保証され、成り代わり後に実験のために連れ戻された...もしくはベストラ侯などの協力によりエーデルガルトだけは逃されていた...などと考えれば筋は通るかも?しれません。

アランデル公のような外戚による成り上がりの例は主にアジアで多く見られ、一方ヨーロッパではそれと比較すると珍しく、影響力も一世代に限られるものが多かったようです。代表例としてはイングランドのエドワード4世(エリザベス・ウッドヴィル)やヘンリー8世(アン・ブーリン、ジェーン・シーモア)などが、寵愛した王妃の親族に大きな権力を与えています。他にもハプスブルグ家がそのような影響を排除するため、親族内での結婚を繰り返した例が有名です。正妃ではなく後宮にいたアンゼルマですが、その娘のエーデルガルトが皇位を継ぐことになった点も(他の兄弟が継承争いで脱落した面もありますが)、帝国の皇家は欧州よりも中国の皇帝の継承システムに近い部分があるように感じられます。「炎帝」という名称も中国の神話に由来するものであり、モチーフとされる三国志の要素はこのあたりにかなり取り入れられているのでしょうか...?

七貴族の変以降の宰相一派の体制強化

帝国内で各地を治めた(小)領主たちの間では、皇帝の新たな中央集権化の方針によりフリュムの乱に代表される帝国からの離反の機運が高まっていたことが想像されます。そしてエーギル家がその後のフリュム家の統治を担当したことから、その対処に六大貴族が当たっていたと推測されます。宰相が更迭されたあとの散策会話でフェルディナントは「確かに父は、欲深く強引なところもあった」が、同時に「帝国のために尽力してきたはずだ」と語ります。もし彼らが皇帝の傀儡化を主導した動機が、このような混乱を抑えるためだったのであれば、ある意味では帝国を崩壊させないための方策だったと捉えることもできるかもしれません。

個人的にイオニアスは、大公の位を身分の低い妃の家族に与えるという他の貴族の不満を高める行動に加え、十分な根回しなく中央集権化を進めたことから、その政治手腕にはかなり懐疑的です。"理性的で、権勢を欲したりはしない"とハンネマンに評された前ベストラ侯からも見限られた点を鑑みると、皇帝自身はあまり優秀な為政者ではなく、優れたブレーンもいなかったのではないか?という印象を持たざるを得ません。ただし、帝国内の混乱や六大貴族の反乱に関しては、闇に蠢く者たちの何らかの教唆があった可能性も否定できません。

その後の六大貴族たちは更なる体制の安定化を図るため、皇帝側に与した貴族たちを冷遇していった様子が、ヌーヴェル家の例から示唆されています。コンスタンツェの実家であるヌーヴェル家は、ダグザ・ブリギット連合軍が自領に上陸した際に捨て石として利用され、当主と息子の戦死の末に爵位を取り上げられました。同時にモニカの実家オックス家の当主も、同じ戦いで戦死したことが書庫情報で明かされています。唯一外務卿のゲルズ公はヌーヴェル家と肩を並べて戦ったことが外伝「失われた遺産」で語られていますが、ゲルズ公自体は地位を失うことはありませんでした。このことから皇帝派排除の中心人物ではなかった可能性が高いと思われます(実際に本編ではその後皇帝派に寝返ります)。

皇帝から実権を奪い取った六大貴族の中には、帝国軍全体を統括していた軍務卿やアンヴァル戦で援軍を送ってきたヴァーリ家などが含まれており、彼らに武力で対抗しようとしても客観的に見れば勝算は低かったと推測されます。そのような背景のもと、特権を奪われる可能性のあった小領主の貴族たちはフレスベルグ家につくメリットはなく、忠義から宰相側につかなかったヌーヴェル家などはダグザとの争いを利用して中枢から積極的に排除されることとなり、最終的に皇帝家は孤立を深めていったのではないかと個人的に推測しています。

ヒューベルト・ハンネマン支援でベストラ侯爵が皇家への忠誠より守りたかったものはついぞ明かされませんでしたが、ベストラ家と息子を守るための苦肉の策だったのかもしれませんね...。

世代を重ねた帝国貴族たちと歴史の果ての淀み

帝国はフォドラを1100年以上も治め続けてきた、最も長い歴史と最大の領土を持つ大国です。しかしその長い年月の間で生まれた世襲制の慣習により、その政治体制は固定化されるようになりました。具体的には皇帝に加えて宰相・軍務卿・内務卿・宮内卿・教務卿・外務卿の六貴族の立場が固定されており、いつしか腐敗した貴族たちが生まれるようになったようです。それぞれの爵位はエーギル・ゲルズ(公爵)>ベストラ(侯爵)>ヴァーリ・ベルグリーズ・へヴリング(伯爵)です。各貴族は基本的には帝都に居を構え、中央政治を行っていたようです。

※以下各家の基本情報のまとめです。メインの考察に必須の内容ではありませんので、読み飛ばして頂いても次のセクションからは問題なく読めるようになっております。

フレスベルグ家:聖者セイロスの紋章を受け継ぎ、代々アドラステア帝国の皇帝を務めてきた家系。セイロスとは赤き血と白き剣の盟約を結んでいると思われ、タルティーンでのセイロスとの戦闘会話では「私を助け、支えてくれました。 ネメシスの討滅に尽力してくれたのですよ」と語られます。セイロス側からは逆に帝国成立以前アンヴァルを流れる運河の建設を指導したとされています。歴代皇帝には初代ヴィルヘルム=パウル=フレスベルグ、ヴィルヘルムの後を継いだが急病で崩御したリュカイオン1世、退廃の饗宴に登場するリュカイオン3世、鉄血宰相と結ばれた女帝、及びイオニアス9世が含まれます。帝都アンヴァル周辺を領地として持っていましたが、武力に関しては皇帝直属軍以外の指揮権は持っていなかったようです。後宮を利用して子を多く成しており、エーデルガルトには十人の兄弟がいましたが、実験の影響でいずれも亡くなったか、まともな生活を送れない状態になっています。

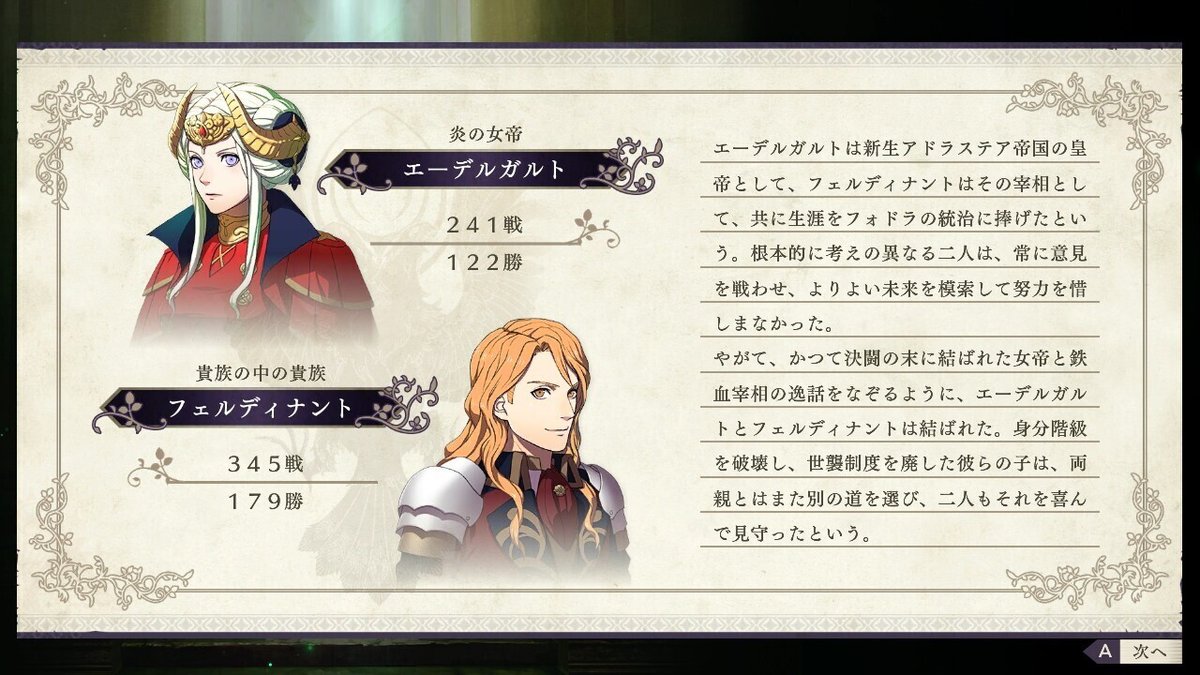

エーギル家:皇帝家と真っ向から対立しているのが、キッホルの紋章とオハンの盾を受け継いでいると思われるエーギル家です。元々宰相の位は世襲ではなかったようですが、エーデル・フェルディナントの支援において、建国から数百年後に既に「戦う宰相ディルク=フォン=エーギル」という実在した人物の逸話が残されています。二人の後日談では、宰相と時の皇帝が決闘の末結ばれたことが明かされており、両家の血筋は混ざり合っている可能性があります。

ベストラ家:宮内卿であるベストラ家はアドラステア帝国の建国より一度も忠義を裏切ることなく、「フレスベルグ家を陰から支え、皇帝の手足となり、目耳となってきた」とヒューベルト・ハンネマン支援で語られ、現在は宮内卿を世襲していることがお茶会のセリフからわかります。ベストラ家の嫡子であったヒューベルトは紋章を持っておらず、本編でベストラ侯は宰相一派として粛清されることなります。エーデル・ヒューベルト支援でエーデルガルトの拘束に実際に関わっていたことも示唆されています。

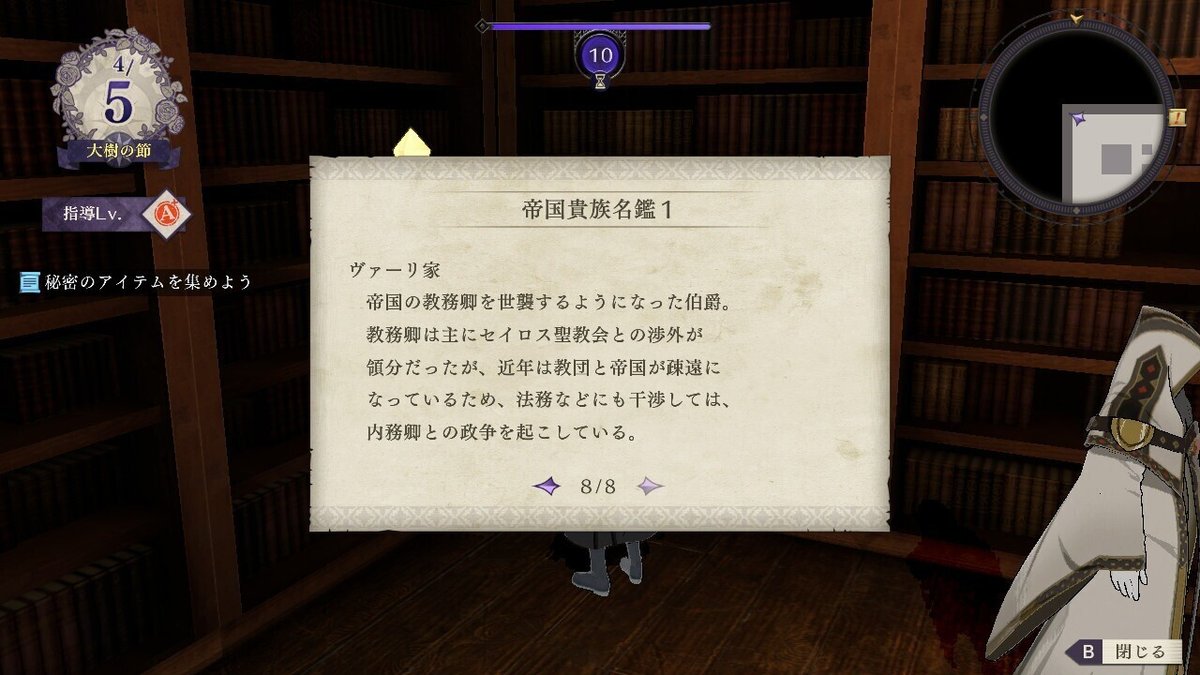

ヴァーリ家:ベルナデッタの実家のヴァーリ伯爵は教務卿を務めていますが、現在はセイロス聖教会の渉外としての責務を失い、内務卿の領分に干渉をしていたようです。フェルディナント・ベルナデッタ支援で嫡子同士の見合いの話が出ており、とにかく良い相手と結婚させようとしていたことから、エーギル家など他家との結びつきを強めようとしていた可能性があり、実際ヴァーリ家の本流であった伯は宰相派であったため当主の座を取り上げられ蟄居することとなりました。ベルナデッタがユーリスに暗殺されかけたことから("お前の家の没落を狙う誰かさんとか、家を乗っ取りたい遠縁の誰かさんとか”)政敵も多かったと推測されます。政変後はベルナデッタの母が皇帝派として地位を引き継いでいます。嫡子がインデッハの紋章を持ちますが、神器は受け継いでいません。

一部の名簿を見ていて気付いたんですが、わざわざヴァーリ伯爵家「令息」の長女とされてるんですよね。他には本編でも跡目争いが触れられるカスパルが同様の表記です。ここからベル父は少し年齢が若い or 襲名が遅く、エーギル公派閥に擦り寄り&内務卿と対立していることと、 pic.twitter.com/LLmemsy3Gp

— けろり(*´-`) (@celery_broccoli) December 11, 2020

へヴリング家:本編では皇帝側について開戦に加担しており、戦争の要の一つでもあったと思われる内務卿を世襲する家です。嫡子リンハルトが白魔法に特化したセスリーンの紋章を宿しており、騎士団のへヴリング祈祷兵の説明文にも神官隊とあることから、帝国では元来神官が法務を司っていたのではないかと推測されます。リンハルトの父に関しては、リンカス支援において軍務卿と犬猿の仲であったこと、他には身長が高かった程度の情報しかないようです。リンドロ支援によると宰相派時代には軍務卿との不和が政治に影響を及ぼすほどだったようですが、戦争という共通の目標を持ってからはそのようなことはなかったようです。

ベルグリーズ家:帝国のほぼすべての軍事を管轄する、軍務卿を世襲する家系です。以前の記事でまとめましたが、後妻の連れ子であるランドルフとの家督争いの末に現在のベルグリーズ伯が当主の地位を獲得しました。後継者争いの候補であったランドルフやカスパルが紋章を持たないことから、ベルグリーズ伯や長男も紋章を持たない可能性があります(あればそちらが明確に優先されていたか、言及があったはず?)。当主の座を引き継いだのは1168年フリュムの乱の翌年であり、時期的に七貴族の変にも関わっています。名簿情報によるとその翌年カスパルが内務卿の嫡男であるリンハルトと顔合わせをしているようです。また伯は素手で熊をかち割ると言われるほどの高い戦闘能力と統率力を持ち、戦争で敗北した後は"自分の命と引き換えに、戦争に加わったすべての将兵を許してほしい"と願ったことがドロテアの散策会話で語られています。皇帝に粛清されなかったことからも、筋の通った人間であった印象を個人的に持っています。

ゲルズ家:外務卿を世襲する家であり、ダグザ・ブリギットとの戦後にはペトラを人質として受け入れており、彼女自身がゲルズ公には恩義を感じているようです。ドローミの鎖環をダグザとの講話の際に受け取っていましたが、教団に対する切り札になるとしてずっと隠していたようです。またゲルズ公自身は紋章を持っておらず、戦闘時のセリフから年齢が他の当主たちよりも高めの可能性があります。

結局隙間時間はおじいちゃんたちのセリフ集めしてたら終わってしまっていた。ゲルズ公「片をつけようぞ」 #FE風花雪月 pic.twitter.com/5v3emFanmR

— けろり(*´-`) (@celery_broccoli) December 19, 2020

フリュム家:帝国の子爵で特に〇〇卿などの地位は持っていませんが、"七貴族"と呼ばれる特権を持つ立場に含まれていたことから、先述の通り皇帝の外戚だった可能性があります。コーデリア家に同盟への参画への協力を頼みますが失敗し、領地は現在エーギル公により統治、当主の跡継ぎにはイエリッツァが収まっています。

フォドラ統一を目指した帝国貴族たちー血の実験の始まり

先述のようにある面では帝国の将来を思った決断だったかも?しれない貴族と皇帝の対立でしたが、それにより帝国への影響力を強めた闇に蠢く者たちは、紋章を利用した恐ろしい実験を開始します。それが帝国のコーデリア家への介入による血の実験です。ニンドリでも語られた通り、リシテアへの(おそらくはグロスタールの)紋章付加実験は予備段階であり、完成した技術は最終的にエーデルガルトへの炎の紋章の付加に利用されました。そしてこの実験の首謀者とされているのは、コーデリア家と隣接するフリュム領を統治していた宰相エーギル公でした。

この血の実験の理由に関して、エーデルガルトが語る内容に一つ興味深い点があります。それは”フォドラ”を統べる無比の皇帝を作り出すためとされた点です。以前の記事でまとめたように、王国・同盟はともに帝国から分かたれて生まれた国であり、建国の王ルーグは帝国では反逆者扱いされていました。そのため、帝国貴族の中にはその最大版図の復活を夢見る者もいたことが散策会話で示唆されています。すなわち宰相一派は元々帝国によるフォドラ統一を目標としており、血の実験もそのために行われたのではないでしょうか。

しかし、フォドラを統べる皇帝となるために、なぜエーデルガルトに炎の紋章を付加する必要があったのでしょうか。以下炎の紋章を獲得したときのメリットについて具体的に考えていきます。

1. 炎の紋章(二重紋章)による戦闘能力の強化:紋章は魔法や力など戦闘に用いる身体能力を強化する力があり、戦争を有利に運ぶことも可能になります。特に炎の紋章はシステム的にも回復や反撃不可などの複数の効果を高確率で発揮できます。また二重紋章を獲得したリシテアも、寿命と引き換えに高い魔力を獲得した描写がなされており、二重紋章自体に強い力が宿っていると思われます。しかし彼女たち(二重)紋章持ちが強いとは言っても、本編でその強さが語られるのは紋章 × 英雄の遺産持ちに限られ、遺産なしに(OPでのネメシス軍のように)師団を壊滅させるレベルの戦闘能力を持つことはないと推測されます。

1'. 紋章の付加による英雄の遺産の使用:帝国貴族たちの間では対応する紋章の英雄の遺産がほぼないことから、高い戦力を誇る英雄の遺産の獲得は重要項目であったと考えられます。本編中では炎帝や闇に蠢く者たちが遺産を収集している様子が見られ、彼らが青海の節で最初に試みたのがセイロスの紋章に対応する武器を探すため(と思われる)聖廟襲撃でした。しかし一方でエーデルガルトが与えられた炎の紋章は、対応する遺産である天帝の剣の情報の多くは不確定であり、その上最終的に炎の紋章対応の武器は得られず、獣の紋章に対応するアイムールも一部ガルグ=マクの戦いでは未所持でした。このことから炎の紋章に対応する英雄の遺産は開戦に必須の戦力ではなかったと考えています。

2. 覇骸化能力:蒼月の章で見られた覇骸化は、女神の眷属のように巨大化し、高い戦闘能力で複数行動による攻撃が可能となります。女神の眷属に対抗するには、この能力は高いアドバンテージになると思われます。しかしヒューベルトとの直前の会話では戻れなくなるリスクのある力とされ、傀儡としてその後の統治もさせる必要があるエーデルガルトに対して、表の実験の主目的が未完成の覇骸化能力獲得とは考えづらいと考えています。宰相たちが女神の眷属の真の姿を知っているかどうかも確かではなく、この案はむしろ闇に蠢く者たちによる実験の真の目的である可能性が高そうです。

ちなみに血の実験の被験者のリシテアが覇骸能力を持たないことから、「血の実験」自体には覇骸能力の獲得は含まないと思われ、エーデルガルト自身も自身が受けた実験をその名で呼ぶことはありません。また紅花の章のエーデルガルトは先生との支援で自身を「ただの人からは離れてしまった」と表現しており、ルートによらず既に覇骸化可能なポテンシャルを獲得していた可能性が高いと思っています。

3. 天刻の拍動に干渉する力(※設定としては没):炎の紋章持ちは天刻の拍動、アイムールの狂嵐の能力、蒼月での双紋章の力など、時を操ったり複数回行動する能力と深い関連性を持ちます。ニンドリで明かされた開発秘話において、炎の紋章により天刻の拍動を邪魔する能力などを持たせることが想定されていたことから、エーデルガルトが炎の紋章を持つ必然性が存在したと推測されます。但しこれに関してもソティスや女神の眷属らをよく知る闇に蠢く者たちの裏の実験目的としては適当ですが、そこまでの秘密を知らない可能性のある宰相らの表の実験目的であったかは確かではありません。最終的にこの設定は本編に反映されなかったことからも、これを主目的とすることは難しいと考えています。

仮説1:血の実験の目的は女神を象徴する炎の紋章による侵略戦争の正当化?

このように炎の紋章は能力としては強力ですが、フォドラを統べる皇帝に戦力の面で必須の要素だったとは考えられません。皇帝と対立関係にある宰相にとっても、皇帝に直接高い戦闘能力をわざわざ与えることにメリットがあるとは思えません。それではなぜ宰相たちはフォドラを統一する傀儡皇帝に炎の紋章を必要としたのでしょうか?これに関する個人的な仮説という名の妄想を、上のエーデルガルトの会話を参照しながら述べておきたいと思います。前提として、フォドラの多くの民はセイロス教を信仰しており、王国や帝国の統治者もセイロス教の大司教の赦しを得てその地位を獲得します。そんなセイロス教の経典では紋章は女神から与えられた力とされ、その結果紋章持ちは人々の信仰を集め、慣習的に貴族などの地位にも就きやすいとされています。大司教であるレアがもし紋章を持っていることを公表していたのであれば、それにより聖者セイロスの正当な代弁者として信望を集めていただろうと推察されます(※キッホルの大紋章を持つセテスもフェリクス支援で信奉者が多いと言われる)。

そしてフォドラ人の持つ紋章のうち、十傑の紋章に関しては眷属から奪い取った力であると考えられますが、帝国貴族の持つセイロス+四聖人の紋章は、フレン・イグナーツ支援などから元の眷属が協力者に血を分け与えた過程で獲得されたものと推測されます。このことから、上のエーデルガルトの主張は帝国貴族に限っては誤りではないと考えています。傷ついた人々を癒すために広まったと思われるセスリーンの紋章以外に関しては、どのような目的で与えられたかは不明ですが、おそらくは戴冠式の"白き剣と赤き血の盟約"というフレーズの起源となる儀式により、神聖武器を扱うために授けられたのではないかと想像しています。そのため英雄の遺産が防衛のための兵器として実利がある王国や同盟と比べると、現在の帝国での紋章の存在意義は「血統」を示す以上の意味はほぼなかったように見受けられます。

そんなフォドラにおいて、セイロス聖教会と帝国が対立したとき、セイロス教を信仰する民衆は心情的には教会側につくことは至極自然だと思われます。しかし、もしそのとき皇帝が失われた血筋である解放王、そして女神の象徴である炎の紋章を持っていた場合どうなるでしょうか?エーデルガルトが開戦するに当たり、帝国内部には教会との対立関係が認められやすい土壌ができていたことについては前編の記事の中で触れました。しかし彼らの目標であるフォドラ全土の統一のためには、戦争の正当化と以降のスムーズな統治のため、帝国以外の国の民衆にも帝国の支配の正当性を認めさせる必要があります。そのとき皇帝が炎の紋章を持つという事実は、民衆に訴えかける際かなりの説得力を持つことになったのではないでしょうか。そして聖教会側の代表たちセイロスの(小)紋章持ちと比較して、民衆が唯一より格上の紋章と認める可能性があるのは、炎の紋章とセイロスの小紋章持ちのエーデルガルトなのではないでしょうか。

さらに本編では宣戦布告と同時にセイロス聖教会と各国の貴族たちの腐敗(但し闇に蠢く者たちの謀略も含む)を提示しています。これらの情報をもし同時に与えられた場合、民衆にとっては紅花におけるメルセデスが真の女神の考えと現セイロス聖教会のそれとが乖離していると感じたように、「腐敗した教会を打ち倒し、女神に愛された皇帝を新たなフォドラの頂点に据える」という物語は高い信憑性を持って映ったのではないでしょうか。エーデルガルトが炎帝という名前を名乗っていたことも、「炎の紋章を持つ皇帝」という面を強調する意味があったのではないかと想像しています。紋章主義の打破を目指すエーデルガルト が実際に紋章を利用したかはわかりませんが、別の炎の紋章持ちである先生の登場により、宰相の目論見とはそもそも異なる状況に陥っている可能性があります。もし公表していならば統一戦争に五年もかからなかったかもしれませんが、少なくとも実験を始めた宰相らが象徴としての炎の紋章を必要とした可能性は高いのではないかと考えています。

仮説2:エーデルガルトにとって戦争=政治的手段である?

私がまず最初に風花雪月をプレイしたとき、真っ先に疑問に思ったのは「なぜエーデルガルトは開戦の道を選んだのか」という点でした。士官学校の内部から様々な工作をする必要があったからとはいっても、エーデルガルト本人がそれに参加する必要はなく、開戦も皇位を継承して情勢が落ち着いてからでも構わなかったはずです。そこから彼女の都合では変えることのできない理由がそこにはあったのではないか?と考え始めました。

その後背後にいる闇に蠢く者たちの存在を知り、彼らの力を借りなければ戦争をする力もない傀儡状態であり、彼らの間には歴然とした力の差が存在することを理解しました。炎帝状態のときにはタレスを貴様と呼んでいたり、ルミール村の実験を知っていたら止めたと言ってはいますが、コルネリアの殺害やイエリッツァによる拠点襲撃など、闇に蠢く者たちへの反抗は基本的に秘密裏に行われていました。そして前者は意趣返しとしてアリアンロッドに光の杭を落とされ、帝国軍も多大な被害を受けることとなりました。他にもヒューベルトの外伝で暴走した魔獣を倒す任務をかなり尊大な(クリア後の会話には殺意がわきましたね...(#^ω^))態度でお願いをされるなど、彼女たちはアランデル公に全面的に協力しており、表向きには彼らの言に従わざるを得ない状況にあったと考えられます。

彼女たちがアランデル公に逆らえない理由には、歯向かえば殺されるという他に、彼らの技術や戦力が帝国貴族を味方につけることに必須だった可能性を考えています。帝国貴族たちは闇に蠢く者たちの持つ知識や技術、具体的には闇魔法・紋章石による人間の魔獣化・武器の作成などを通して、戦闘を大いに有利に運ぶことに成功しています(ルナでのサリエルの大鎌は英雄の遺産だっっ...!)。帝国軍を管轄するベルグリーズ伯も当然魔獣や闇魔法使いの存在を知っていたはずであり、そのメリットを勘案した結果皇帝派についている可能性があります。

実権の譲渡が行われた戴冠式はEP11の時点であり、その節の末での聖墓襲撃計画では魔獣が実戦投入されており、戴冠式までに人間の魔獣化計画は完了していたと考えられます。具体的な流れとしては、フレンの血液獲得@EP6→人間の凶暴化@EP8→人間の魔獣化@EP9→闇に蠢く者たちによる魔獣使役@EP10→帝国兵による魔獣使役@EP11という段階を踏んでおり、実際に導入された魔獣は紅花以外で白きものを押し止めるのに多大な貢献をしていました。黒鷲主従の二人は、EP11の節においてのみ頻繁に国に戻り忙しなさそうな姿を見せることからも、闇に蠢く者たちによる魔獣化技術の獲得が、帝国貴族たちの寝返りと開戦時期の決定の決め手になったのではないかと推測しています。

そしてエーデルガルトが目標達成のため、闇に蠢く者たちという仇ともいうべき集団とも共同戦線を張るという選択を出来たのには、ヒューベルトの存在も大きかったことが紅花ルートで明らかになります。エーデルガルト自身は仇である闇に蠢く者たちと手を組むことには反対だったようですが、ヒューベルトがその有効性を訴え認めさせたことが語られます。ジェラルトが殺害された次の節でも、"人を慰めることはできないが、もっと合理的に話を進めてはどうか"と勧めてくることから、彼はダスカーの悲劇後のエーデルガルトにもそのような助言をしていたのかもしれません。タレスが伯父という立場を利用し、辣腕摂政として権力を振るいやすくなることから、炎の紋章と覇骸能力を持つエーデルガルトの方が宰相よりも彼らにとっては便利な駒だったと思われ、そのような申し出も歓迎されたのではないでしょうか。もしヒューベルトがエーデルガルトの側にいなかったならば、フォドラはまた違った様相を見せていたのかもしれませんね...。

以上の仮説をまとめますと、戦争の正当性を民衆に示しフォドラ全体の支持を得るために炎の紋章を植え付けられたエーデルガルトは、闇に蠢く者たちに選択の自由を奪われた中で、その立場を最大限利用して主導権を握り、この事態を生み出した紋章主義と旧体制に終止符を打とうとしたというのが、私の捉えた皇帝エーデルガルト像です。フォドラ全土を巻き込む戦争を望んでいた帝国貴族たちは、闇に蠢く者たちの協力の下で戦争開始のずっと前からその計画を水面下で進めており、彼らの策謀で各国のトップが力を失っていたことを鑑みるに、本編での開戦は最適なタイミングだったとも考えられます。そして闇に蠢く者、帝国貴族たち、それにエーデルガルトの三者の目論見が交差した地点である統一戦争の流れは、本編開始時点では既に押し止められない段階にあり、エーデルガルトが行ったことは単にその旗頭の座を宰相から奪い取ったに過ぎなかったのかもしれません。彼女は帝国貴族たちとともに他国を侵略するためにセイロス聖教会へ戦争を仕掛ける一方で、一番に目指していたのは自分を実験の被験体たらしめた、紋章が人を統率する能力と紐付けられた価値観の破壊を動機として持っていたと推測されます。

寝返った貴族の顔ぶれをみると、ヘヴリング家のセスリーン以外は紋章持ちでなかった可能性があり、もしかするとエーデルガルト派になった家は紋章主義の打破にも賛同していた貴族であった可能性もあります。具体的にはベルグリーズ家・ゲルズ家・ベストラ家に紋章持ちが確認できず、一方宰相派のエーギル家・ヴァーリ家は嫡子が紋章を保持しています。ヘヴリングは嫡子に継ぐ気がなさそうなので、また状況が違うのかもしれません。ただフェルディナントの強固な抵抗感や、ベルグリーズ家も家を継ぐ予定の長男がいたこと、七貴族の変には加担していることからも、彼らは貴族制度の打破による特権の喪失までは流石に望んでいなかったのではないかなと思っています。

以下それぞれの主要な野望案↓

エーデルガルト → 政治的主導権を握り以下の目標を果たす、紋章主義・女神の眷属による支配の終焉、闇に蠢く者たちの打倒、帝国の貴族体制の廃止

闇に蠢く者たち → 女神の眷属たちの殲滅+地上の人間への復讐≒フォドラの掌握

帝国貴族 → 帝国によるフォドラの掌握≒セイロス聖教会による支配の打破(+紋章主義の終焉?)

女神の庇護からの脱却ー自身が望む未来を選択することを重視したエーデルガルト

エーデルガルトの行動動機として語られるものとして、「私という存在のために犠牲になった家族と、 多くの見知らぬ人々のために」皇帝になることを目指すと支援C+で語られます。また蒼月の章の問答においては、「弱き者に代わってこの世界を正す」とも語っており、自分以外の他者のためにもセイロス聖教会及び紋章主義の打破が必要であると考えていたように思われます。しかしながら彼女は同時に「独善でも誰かが起たねばならない」とも語っており、これは彼女があの道を選んだ理由が何よりも本人が望む未来の実現のためだったからではないかと考えています。

それに関連して、彼女は望む未来を実現することが、必ずしも誰にとってもよりよい世につながると自信を持っていた訳ではなかったようにも思われます。上記は支援Sで特定の返答をしたときに見られる会話ですが「女神にただ従っていた方が幸せな世になった可能性もある」と発言しており、女神の眷属たちの真の歴史を知らない彼女の改革は、絶対に成功する保証のあるものではないリスクをはらむものだったと思われます。幼少期から多くの期間をアランデル公の庇護下で人生を歩み、その後は帝国貴族たちの思惑に振り回されてきたエーデルガルトでしたが、ディミトリの「きみの望む未来を、切り拓くんだ」という言を支えに生きてきたと語る彼女は、何よりも"自分が望み選択できる未来"を渇望していたようにも感じます。それゆえ彼女がフォドラ統一のための開戦に協力した理由は、彼女を縛る闇に蠢く者たちとセイロス聖教会をぶつけ合うことで共に排除し、支配からの解放と選択の自由を求めた戦いだったと個人的には捉えています。

このような改革を求めるエーデルガルトの歴史的なモデルに関しては、ニンドリなどでも明言はされておらず諸説あると思われますが、個人的に気になる要素が二部の質問箱における女神の住まう青海の星の距離に関する科学的な見地からの話です。このようなエーデルガルトの超自然的な偏見や神託から自然科学的思考へと回帰する思考は、歴史的には王権神授説から啓蒙主義への転換とも言えます。このことから、王政を否定したフランス革命などが(彼女自身が皇帝ではありますが)モデルとしては近いのではないかと考えています。時期や地理的にはプロイセンのフリードリヒ2世などとも類似点があるかもしれません。

欧州において啓蒙思想・啓蒙主義の発端となったのはいわゆるサロンと呼ばれる貴族たちの社交場とされていますが、このような発想を十分な教育を受けていない上流階級以外の人たちの間から生み出すことは難しかったと思われます(私も平民ですし..(´・ω・`))。フォドラの世界においても紋章主義の犠牲になっていた平民たちは、その根本的な原因には疑問を抱くことなく、ただ苦しんでいた者は多かったのではないでしょうか。加えてセイロス教の信徒の中には、他の宗教や信仰の自由という概念自体を持たない者も多く(例:メルセデス・ドゥドゥー支援など)、もしそのような情報を与えられれば信仰に関する意見を変えた者もいたかもしれません。

このように、現在のフォドラにおいて浸透しきった価値観の打破は、実際に犠牲になっていた者にさえ簡単に受け入れられたとは思えません。そして彼女は開戦の際にも真偽を織り交ぜて兵や民衆へ語りかけていると思われ(詳細は後編で議論予定です)、もし本人が真実でないことを承知の上で民にそれを語っていたのであれば、彼女は尚更民衆の代弁者として戦っていたようにはあまり思えません。象徴としての紋章主義に起因する実験や権力争いでエーデルガルト自身や周囲の人々は既に犠牲となって苦しんでおり、それを招いた直接的な原因が聖教会ではなかったとしても、少なくとも現在の治世が"完璧"でなかったことは間違いありません。そのため既存の社会の犠牲になった身として、その現状を許容できず迅速な変革を必要とした、と考える方が彼女のとった行動や戦略には共感しやすいと個人的には感じています。

後日談から見るエーデルガルトが犠牲の果てに望む未来

エーデルガルトは紅花の章における"未来を切り拓くための犠牲は厭わない"というセリフにある通り、開戦により多くの命が犠牲になる前提で行動しています。さらに彼女は命の価値の線引きを明確に持っていたと考えられ、魔獣化された級友や帝国兵(?)だけでなく、戦時中には元生徒たちなどの将を犠牲にしても自身が生き延びることを優先します。紅花以外のルートでは更に苛烈な性格になっており(少なくとも翠風の章では)帝都が攻撃された際には民衆を避難させず、戦闘を有利に運ぶために利用していました。ルミール村に関しても怒りを見せながら、フレンの誘拐には死神を貸し出す協力姿勢を見せ、聖墓という神聖な場所も容赦なく襲撃します。このように、エーデルガルトは生きて自身の目標を達成するために、かなり合理的かつ(少なくとも当時フォドラにおける価値観では)非情な選択肢をとっていると考えられます。

エーデルガルトに限らず風花雪月の多くのキャラクターはルートごとに大きく異なる精神状態を持ち、彼女も紅花ルートにおいて「きっと私一人だったら、心の余裕を失って、冷徹で非情な皇帝にでもなっていた」と語る通り、他ルートではまた違った統治を行っている可能性があります。例えば紅花ルートにおいては他生徒との支援により、既存の社会への理解や寛容度が高くなっていることが予想されます。特に紅花では女神信仰自体には理解を示し、マリアンヌの大聖堂での祈りを許していたり、マヌエラとの支援でセイロス教の信者にも様々なスタンスを持つものがいることを知ることとなります。さらにはフェルメル支援において「エーデルガルトも教団の手法は否定するが、主への祈りを否定することはない」と明言されています。

一方、他ルートでは帝国にいた修道士たちが迫害され、その多くは殺されているだろうことが以下のように示唆されます(↓該当の銀雪の章の散策会話)。戦争に関しても、紅花ではフェルディアの戦いで勝ち目のないレアに投降を呼びかける一方で、自分自身が追い込まれたときには最後まで戦いを止めることはありませんでした。

・「帝国兵に見つからぬよう、ひっそりと暮らしてきました。」

・「私は帝国を追われて、ここに来ました。 帝国領内に我々の居場所はありませんから。」

・「帝国が聖教会に宣戦して以来、帝都にいた司祭や修道士とは連絡が取れていません。無事でいてくれることを祈るばかりですが、 恐らくはもう……。」

それでは、エーデルガルトが紅花ルートにおいてセイロス聖教会と闇に蠢く者たちの排除に無事成功したとき、彼女が最終的に望む世界とはどういうものだったのでしょうか。特にエーデルガルトが真に目指す改革や理想の世界を理解するため、師の支えにより精神状態が安定している紅花の章の後日談に関して情報をまとめます。

1. 女神信仰・セイロス教・士官学校 紅花の章においてはアロイス・メルセデスの後日談が消失しており、二人の話題の中心であったセイロス騎士団については完全に解散されていると思われます。また現在の"セイロス聖教会"は失われましたが、セイロス教を信仰するセイロス教会が帝国の管理下でガルグ=マクに再建されています。さらに教会は引き続きガルグ=マク士官学校を管轄し、身分を問わず戦闘技術以外にも様々な教育を施す機関となっているようです。これはエーデルガルトの二部の授業質問で、教会の武力解除と政治からの分離を重視していたこととも一致しています(ただ武力なしにどうやって奉仕活動に赴く生徒を守るのかは謎ですが...)。

2. 貴族制度 エーデルガルトは紋章主義の打破による世襲の貴族制度を廃止することを望んでいましたが、これは一代で成し遂げられてはいないように思われます。例えばシルヴァンやローレンツの後日談では、家督をその子供たちが継いでいる描写が残されています。エーデルガルトの望む貴族像を目指したコンスタンツェの後日談のみ「一代限りの貴族となった」と強調されたことからも、それ以外の貴族の家はエンディング後も数代に渡って続いていった可能性があります。

3. 世襲制度 貴族制度の存続に伴って、貴族の中でも帝国で中心的役割を果たす各大臣の役割も、少なくとも一代は世襲制が残されている可能性があります。具体的には軍務卿にカスパル、宰相にフェルディナント(フェルベル)or マヌエラ(フェルマヌ)、外務卿にフェルディナント(フェルペト)が就任している描写があります。彼らは戦争の功労者という側面はありますが、それでも世襲であるということには間違いはないと思われます。一方皇帝に関しては、自分の子に皇位を継がせるつもりはないとお茶会で明言されており、既に貼ったエデフェル後日談でも彼らの子供は両親とはまた別の道を選んだとされています。

4. 闇に蠢くもの及び女神の眷属の存在 帝国と闇に蠢くものたちの争いの歴史が民衆に明らかにされたかですが、エンディングでの"日の当たらぬところでの戦い"という表現や、フェルディナントとの支援で記録に残らなかったとされた点からも、公の記録には残されていないと思われます。しかしながら、イエリッツァとの支援では二人が英雄として史書に残ったとされ、バルタザールの後日談でシャンバラでの戦いぶりが伝わっていることからも、相手が不明な状態ではありながらも戦い自体は後世に伝わったようです。

EP8の散策会話でエーデルガルトは「人生、思いどおりにいくことのほうが 少ないとは言うけれど……それでも半分くらいは思いどおりに進めないと、何もできないわね。」と語っていますが、この後日談を見るに彼女の目標も半分くらいの達成度だったのかもしれませんね。

"偽りの乙女"たちにより提示されるまやかしの歴史

このように、紅花の章のエーデルガルトは既存の政治体制の改革という、戦争に協力した多くの貴族にとっては不都合な目標を持ちながらフォドラ統一を成し遂げました。しかしフォドラ統一後には闇に蠢く者たちの排除、社会の安定までは彼らの協力が不可欠であったことから、彼女は目標のすべてを味方に完全には明かしていなかった可能性が考えられます。具体例としては、まずハンネマンとの支援で、「教団の歪んだ支配を正しフォドラを統一する」ことだけが現状明らかな目標であり、紋章主義や貴族制度の打破は明言されていなかったことが示唆されています。

さらにコンスタンツェとの支援でも、彼女の叙爵に関してはやぶさかではないが、それ以降の貴族制度は廃止していきたいと考えていることを、その態度から薄々感づいていたものと推測されます。

一方、例外的にフェルディナントのEP13血路の先への散策セリフでは、彼女が「貴族をなくす」考えを持つことを支援レベルに関係なく語ります。実の父親を失脚させられたフェルディナントら貴族出身の生徒たちに関しては、彼女の思惑や目標などに関していくらか説明がなされていたのかもしれません。ただ上記の例を鑑みるに、彼女が短期的に目指すセイロス教の支配の打破以外の、長期的目標である貴族制度・紋章制度の打破という目標は、中心的な生徒たち以外には隠匿されていた可能性が高いと思われます。

それだけでなく、エーデルガルトは闇に蠢く者たちに関しての情報も秘匿していたことが、紅花の章の散策会話で示唆されています。具体的にはハンネマンのEP14の散策会話で帝国軍に協力している組織がいること、そして彼らが紋章石を用いて魔獣を操ることはわかっているようです。リシテアもまた血の実験に関わった人物らの存在を、薄々感じていたようです。周回したプレイヤーから見ると彼らの過去の行いは明白ですが、実際の登場人物の視点で見るとすべての関係性が明らかになっている訳ではないと考えられます。そこで黒鷲の学級の白雲の章で、先生及び各生徒目線から闇に蠢く者に関する既知の事柄を整理しておきます。

結論としては、アランデル公と闇に蠢く者たちとの関連は一部の黒鷲では不明であり、タレスの存在も先生以外には明らかになっていないと思われます。まず地下道の戦いで炎帝が生徒の前に初めて姿を表し、死神騎士と共謀関係にあること、そしてルミール村での戦闘会話からソロンも同様にフレンの誘拐に関わっていました。封じられた森ではソロンとモニカが繋がっており、旧礼拝堂では先生目線でタレスとモニカが繋がっていることが明らかになります。ただしタレスと炎帝らとの直接的なつながりに関しては、青獅子では"討つべき敵"で先生とディミトリの盗み聞きにより明らかになっていますが、他学級での"それぞれの悼み"では先生が見聞きすることはなく一部開戦直前まで不明のままです(タレスの名前自体は封じられた森の戦闘会話で登場しています)。最終的に聖墓の戦いで炎帝=エーデルガルトであることが明らかになりますが、その伯父であるアランデル公とソロン・モニカの関係性は、紅花ヒューベルトの打ち明け話で初めて先生視点で明らかになることであり、最も情報の多い蒼月でもディミトリから仮説として聞かされるに留まります。

しかし配下である死神騎士がソロンと協力していることから、カトリーヌらセイロス聖教会の人々は炎帝を彼らと同一視しており、生徒たちにとってもエーデルガルトがソロン・モニカと繋がっていたと推測するのは自然だったと考えられます。実際に翠風・銀雪EP19でのレオニーの散策会話では、あれ以降の追加情報なくモニカ=炎帝の仲間と認識しており、エーデルガルトを打ち倒すことを"師匠の仇討ち"と認識しています。このことから同様の情報を持つ紅花の章においても、レオニー等生徒たちはエーデルガルトが闇に蠢く者たちと繋がっていることは気付いた上で、先生を信じて沈黙していたであろうと推測されます。

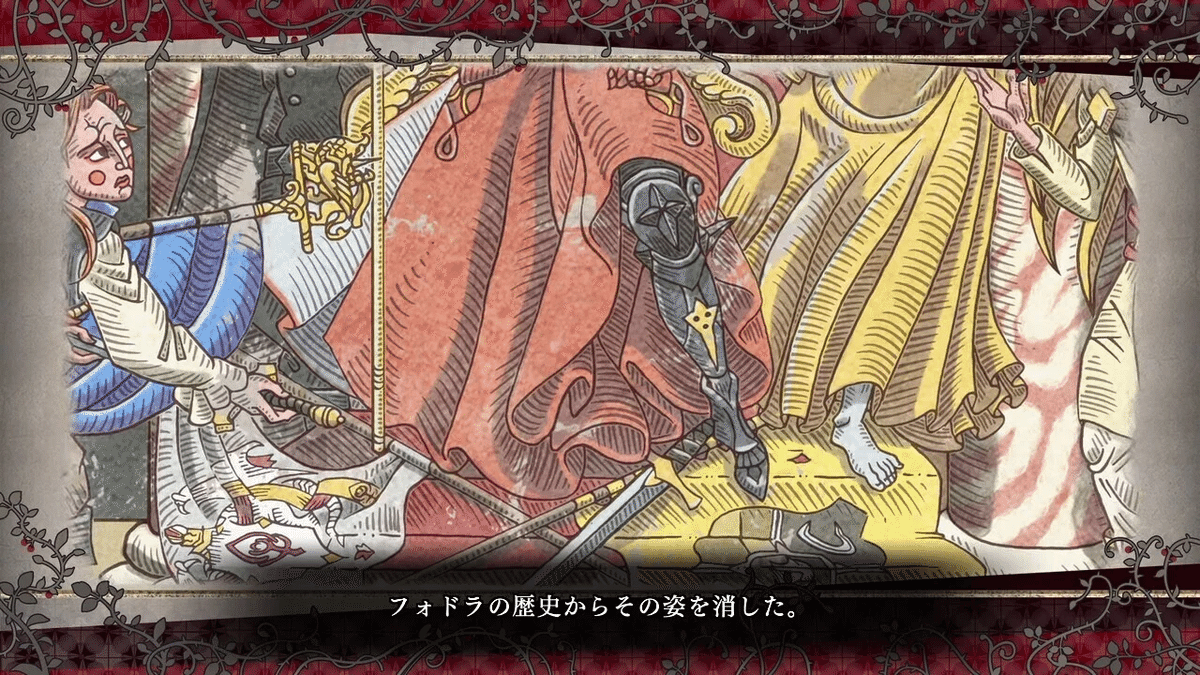

そのような経緯から、闇に蠢く者たちによりアリアンロッドに光の杭が落ちた際には、明確な情報統制が敷かれセイロス教団が仕組んだものと偽装されることとなりました。この章のタイトル「偽りの乙女」は、(コルネリアが乙女扱いでない限りは)戦闘の舞台であるアリアンロッドの別名"白銀の乙女"と、エーデルガルトが光の杭に関して偽の情報を広めることにかけられていると考えています。この表現は彼女が主張するセイロス教団が広めた「偽りの歴史」や「偽りの女神」などの表現とも明確に対比されており、強い意図を持って描かれたエピソードだと個人的に考えています。すなわちセイロス教団による偽りの歴史を利用した統治を、その開戦の正当性として民衆に訴えていたエーデルガルトですが、彼女自身もすべての情報を味方に明かすことはなく、結果的には自分自身が偽証に加担し偽りの乙女となっていく様を暗示しているというのが個人的な妄想です。後日談の中で闇に蠢く者たちとの戦いが裏で行われたとされている点からも、このような偽証や情報統制は帝国が後世に残す歴史の中にも残されていった可能性は高いと思われます。

これらのエピソードにおける歴史の改ざんは単なる登場人物(レア・エーデルガルト)の善悪を意味するとは考えておらず、以下↓のようにニンドリで語られたように、勝者の側から一方的に語られる歴史というものの性質そのものを表すのではないかというのが個人的感想です。これは現代社会であっても同じですが、統治者が民衆を統治をする上ですべての情報を明らかにすることはなく、特に戦争に関連した発表では多かれ少なかれプロパガンダの要素を含まざるをえないものと捉えています(紅花でも痛み分けの戦いの後に勝利を喧伝するエピソードがありましたね)。このようにエーデルガルトが大義として掲げていた偽りの歴史による歪んだ支配の打倒も、結局はエーデルガルト自身がまた歴史を捻じ曲げ、遠い未来でさらなる優れた統治を目指す者たちにより打ち負かされる...という、"歴史は繰り返す"という示唆の意図があったのではないかと考えています。

歴史とは結局、勝者のものでしかないということを込めているんです。なので、今作は全編通して、歴史について嘘を言っている人が多いですし、書庫の本の記述などであってもまったく信用できないんですよね。(ニンドリより)

人間は過ちと争いを繰り返すもの。やはり滅ぶべし......(過激派)

おわりに

以上長文になりましたが、今回は発売開始から今でも議論が続くエーデルガルトの戦争の目的を中心に個人的な仮説を色々とまとめてみました。ここまでお読みいただき誠にありがとうございました、いかがでしたでしょうか...(疲労)。まとめると、今回はエーデルガルトを支持した帝国貴族たちの目論見と、エーデルガルト自身の目的についての情報、加えて紅花ルートの後日談から、彼女が一体どこまでの改革を一代で成し遂げたかについてヒントを集め、実際の統治に関しては印象よりも緩やかに体制が移行していったのではないかという議論を行いました。次回真の後編では、エーデルガルトの歴史認識、闇に蠢く者たちとセイロス聖教会の代理戦争、そしてエーデルガルトとレアの関係性について議論したいと思います。

今回はなかなかの難産だったのもあり、公開にあたってだいぶ緊張しておりますが、もし面白いと思っていただけましたら、ハートなどしていただけると大変励みになります。ご意見・ご感想はマシュマロまでどうぞ。

また、今回は引いた情報が大量だったため、すべてのソースを載せることができませんでした。省略した散策・支援会話などについては以下の参考文献をご参照ください。

参考文献他

・近代ヨーロッパ史 著:福井 憲彦

・かわき茶亭様

・fedatamine.com様

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?