第111号(2020年12月21日) 公開された極超音速ミサイル「アヴァンガルド」 太平洋艦隊の近代化 ほか

存在感を増す「軍事大国ロシア」を軍事アナリスト小泉悠とともに読み解くメールマガジンをお届けします。

定期購読はこちらからどうぞ。

【NEW CLIPS】極超音速ミサイル「アヴァンガルド」の外観公開

いつもは新着映像を簡単に紹介するだけのNEW CLIPSのコーナーですが、今回はこれを中心に据えてみたいと思います。

まずご覧いただきたいのはこちら。12月13日にロシア国防省系列のテレビ局「ズヴェズダ」が配信した戦略ロケット部隊アカデミーの特集番組です。

連邦の白いやつ

ご覧のように非常に立派な教育施設です。

正式名称は「ピョートル大帝記念戦略ロケット部隊軍事アカデミー」といい、所在地はモスクワ州バラシハ。戦略ロケット部隊(RVSN)の司令部がある、閉鎖都市(ZATO)です。創立は1820年とされていますが、もちろん当時は弾道ミサイルは存在せず、もともとは砲兵将校の養成機関でした。

(公式サイトはこちらですが、「弱視の方向け」という読みやすい色合いのページがあったりして、ロシアも随分変わったなという感じがします)

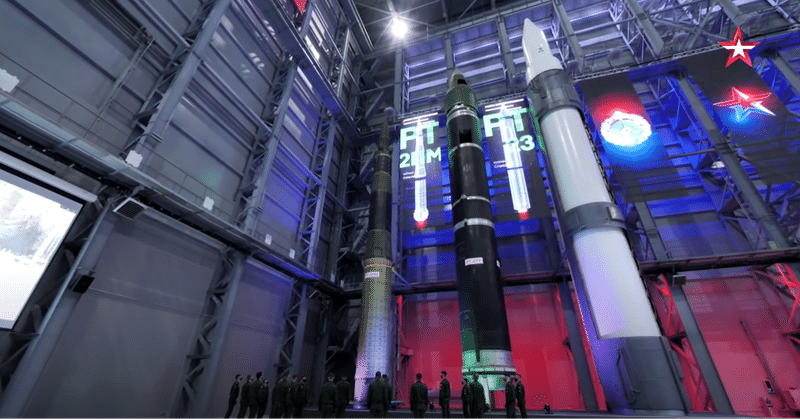

いずれにしても、ここから数えて戦略ロケット部隊アカデミーは今年で創立200年という節目に当たります。そこで組まれたのが上記の特集番組なのですが、この中でアカデミーの博物館に展示されたアヴァンガルド極超音速ミサイル・コンプレクスが公開されました。1分15秒くらいに登場する三つのミサイルのうち一番右の白いミサイルがそれです。「連邦の白いやつ」ですね。いやなんでもないです。

アヴァンガルドは2018年3月の教書演説でプーチン大統領が公表した6種類の新型兵器の一つで、マッハ20以上の速度でコースを変更しつつ飛翔し、米国のミサイル防衛(MD)網を突破できる極超音速兵器とされています。それだけに詳細な外観は秘密とされ、従来は発射試験の際の大きく引いた映像しか公開されていませんでした。

アヴァンガルド=HGV搭載型ストレラ

…とは言っても、結論としてはあまり目新しいものはありません。

アヴァンガルドはUR-100N UTTKh(軍縮条約上の通告名はRS-18B、NATO名はSS-19)大型ICBMに15Iu71極超音速滑空飛翔体(HGV)を搭載したものであり、したがってブースター部分はUR-100N UTTKhのままであるからです。

唯一、異なるのは細く絞られたフェアリング部分ですが、これもUR-100N UTTKhを転用した衛星打ち上げロケット「ストレラ」と全く同じ形状であることが今回の映像からは確認できます。乱暴に言ってしまえば、ストレラに15Iu71を搭載したのがアヴァンガルドと考えてもいいでしょう。

ちなみに、映像の中では、他のミサイルとアヴァンガルドはちょっと違う扱いを受けています。アヴァンガルド以外はどれもプロジェクションマッピングで型式名が大きく投影されているのに対し、アヴァンガルドにはこれがありません(多分カメラが入っていない時には投影されていると思われます)。また、腰の部分には型式名が書いてあるようですが、映像中ではこれにボカシが入っています。

型式名自体が秘密ということでしょう。

型式名は15A35-71

ただし、この博物館内の映像が公表されたのはこれが初めてというわけではありません。初めてだったのは、展示品の中に映っている白いロケットが「アヴァンガルド」だと正式にアナウンスされたことであり、それ以前の映像の中にはしれっと型式名が映っているものもありました。

例えば以下のTwitterアカウントが掲載しているキャプチャ画像がそれで、15A35-71と読めます。15A35というのはUR-100N UTTKhに対して国防省ロケット砲兵総局(GRAU)が付したインデックス名なので、アヴァンガルド複合体はやはりUR-100N UTTKhを運搬手段とする攻撃システムであることがわかります。

Carrier for the #Avangard #HGV, is the 15A35-71 missile.

— The Dead District (@TheDeadDistrict) December 13, 2020

15A35 is the development of the famous UR-100 TTKh, wich one is a fourth-generation silo-launched liquid-propellant #ICBM.

Avangard 15P771 complex consist is AGBO (HGV) Objekt 4202 / 15Yu71 and the 15A35-71 #missile.#РВСН https://t.co/u5tWMLvLeU pic.twitter.com/6XtKUwQirB

では「71」とは何かというと、これはおそらく弾頭部となる15Iu71極超音速滑空飛翔体(HGV)の名称でしょう。つまり、「15A35の15Iu71搭載型」ということです。また、15A35-71を収める発射装置の名称は15P771と伝えられ、これらをひっくるめた複合体全体としての名称は15P171であるとされます。ややこしいのでまとめると、以下の通りです。

15P171アヴァンガルド複合体

・発射装置:15P771

・運搬手段:15A35-71

・弾頭:15Iu71HGV

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?