平等とは?

「平等」:意味不明な学校論理

平等って形式的平等と実質的平等の2つに分けられます。不合理な差別は許されないけれど合理的な区別は問題ありません。端末や通信環境がない生徒や家庭がいるから(そもそもどれくらいいるか調査はしたのか?)一律に電話や紙といったオールドアナログメディアを使う、って一見正しそうに見えますが、絶対おかしいですよ。

苫野一徳さんがおっしゃるように「均等配分」(みんな同じ)ではなく「適正配分」(困っているところにより厚く)こそが公正であり真の平等です。

教育格差解消のために行政に必要な発想の1つは、「均等配分」(みんな同じ)ではなく「適正配分」(困っているところにより厚く)だとずっと言っていますが、オンラインゼミでは、その際、でも全ての子どもが「自分はちゃんと大事にされている」と思えることだけは外さないようにという議論も。

— 苫野一徳 (@ittokutomano) April 27, 2020

「情報活用能力」はどうした?

東京都教育委員会は補正予算として「区市町村立学校におけるオンライン学習等の環境整備に向けた緊急支援」(84億円)を編成し、「オンライン教育等により、家庭学習を推進」「テレビ通話等を使った児童・生徒の心身の状況把握とケア」をするように文書を出しています。

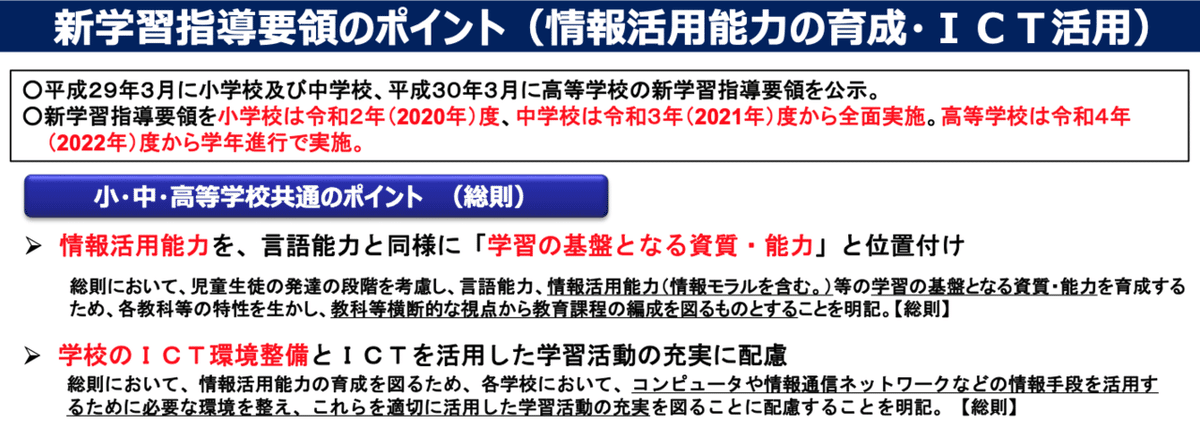

それに加えそもそも文科省の新学習指導要領には「情報活用能力の育成」と「ICT活用」がめちゃくちゃ明確に謳われているんですが!

もういい加減、見直そうよ

藤川大祐先生の日経の記事がとてもクリティカルです。要点をまとめると、

・一番心配なのは子どもの心身の健康

・思春期の中学生は親との関係が難しいことも多い(ストレス)

・4月、生徒全員のネット接続環境を確認し遠隔での指導開始

・学習の遅れの防止、生活のリズム確保、心身の健康維持

・生徒が事実上放置されている状況(学校教育の課題が浮き彫り)

・校長や教育委員会のマネジメントの弱さ(前例踏襲固執、機動力皆無)

・生徒が抱える悩みや痛みを受け止め支えていく姿勢の欠如(生徒の悩みに寄り添う仕組み欠如)

・縛りや規律の中でしか生徒に関われない学校の風土

・保護者も不安を抱えている

・抑うつ傾向、虐待のリスク

・従来の学校の常識にとらわれず、子どもの支える手を大胆に

・休校明けの子供は様々なストレスを抱えている

・教員と子どもの関係づくりもゼロから

・学校再開後も感染防止は必要

・そんな環境下で子ども同士の絆や学校の楽しさをどう作り出していくか

・1人1台情報端末の配備(調べ、まとめ、発表する)

・インターネットを使ったコミュニケーションへの慣れ

・まずは教員も情報機器に慣れることを優先(過度な期待は禁物)

・大人の社会は急激に変化、教育はそのまま

というように、非常に重要なことが書かれてあります。本当に生徒のことを考えたらこういう発想になります。〇〇市や××区という狭い世界では平等だとしても、全国各地で柔軟に工夫して学習支援や健康チェック、心のケアに試行錯誤しながら取り組んでいる学校はいくつもあるわけで、日本全国から見れば、もう教育格差は生じてしまっているのです。

つまり、「平等」は方便でしかない。もっとちゃんと子どものこと考えようよ。

「Withコロナ社会において、いま検討すべきこと」

ここから先は

¥ 100

まちの余白を活用して新しい価値をつくる活動はみなさんのサポートに支えられています。