唐人お吉

子供の頃から家族旅行で下田を訪れるたびに「唐人お吉」の名前は耳にして知っていたが、今回は本格的にお吉のことを知りたくなった。

「ラシャメン」という言葉も同様で、知ってはいても、恥ずかしながら当時はその意味も差別意識も曖昧なものだった。

「唐人お吉記念館」は宝福寺に併設され、墓が残っている。

ペリー来航以来、一躍脚光を浴びた下田の町も、それまでは風待ちの港で知られる程度の漁村だった。

それが、日本国中が攘夷の熱に浮かれ、血気盛んな武士を始めとした民衆たちも次第に井の中の蛙であることに気づきはじめ、それでもなお、攘夷を金科玉条とした機運がまだまだ全国に蔓延していた、外交的には未成熟な時代だった。

そのために、お吉の一生が狂わされていく。

宝福寺も訪れてみれば、お吉よりも竜馬像が目立っている。

ちなみに竜馬は1836年(天保6年)生まれ、お吉はその6年後の1841年(天保12年)に生まれている。

時代を切り拓くために奔走した男と、かたや、その時代の波に翻弄された女の生涯には、共にその時代に必要とされた役割があるにせよ、お吉の人生や末路を想えば、どうしても違う時代を生きさせ、平凡な生涯を送らせてやりたかった感情が生じる。

歴史に「たられば」が無用であることを承知で、私の「感情」が琴線に訴えかける。

館内に入ってすぐに目に入ったのがお吉の写真で、そのパネルの前には、酒好きだったお吉に供えた日本酒が何本も並ぶ。

14歳で芸妓の世界に身を投じたせいか、酒にはめっぽう強かったお吉に相応しい供え物である。

「どうせ正気じゃ世渡りゃできぬ、剣菱持てこい茶わん酒」の即興都々逸も残っている。

当時は「新内明烏のお吉」とも呼ばれ、酔って興が乗れば、自慢の喉を披露していた。

肉声が残っていないのが残念である。

お吉の墓に参る。

これは昭和初期に、新派劇初代の水谷八重子さんが私財を投じて建立したもので、元の墓から分骨し、埋葬されている。

位置は本堂横。この隣奥に、本来の墓がある。

風雨にさらされ、風化しかけた墓石が、確かにお吉が存在した証しとして、時の流れと無常観を具現している。

だが、はじめからこの場所に墓があったわけではない。

土葬にされていた骨を掘り起こし、ここを終の、そして未来永劫まで安住できる棲家とされた。

汗したたるほどの陽気。

柄杓の水を冷酒に変えたなら、お吉もさぞ喜ぶだろうなと勝手な想像を巡らせる。

平成15年に没した元ご住職のわかりやすい説明書きがあった。

ハリスの元へ出仕するための支度金が25両であったことがわかる。

そして、年棒120両がお吉に支払われた。

このことが、攘夷論者や周囲の人たちの嫉妬を招き、差別へと変質する。

その変質は憎悪と表裏一体である。

本来は武士だけしか乗れない駕籠に乗り、警護つきで奉行所からハリスの元(総領事館となった玉泉寺)へ向かう道には大勢の人の罵声と石礫が飛んだという。

お吉、17歳の5月である。

その駕籠は了仙寺に現存している。

お吉が愛蔵していたという雛人形。

以下はお吉の私物。

ハリスの通訳に、オランダ人(米国に帰化)のヘンリー・ヒュースケンなる好色漢がいた。

そのヒュースケンがお吉の妹分の芸妓、お福を見染めた。

お福もまんざらではなかったようで、お吉がハリスに仕えてからわずか一週間後には、支度金20両、年棒90両でハリス邸に入っている。

また、名前は不明ながら、お吉、お福の他に3名の女性が出仕した記録もあるようだ。

お福のように、ためらいの感覚も薄く領事館勤めの話に乗った娘たちとは違い、お吉は最初、頑なに拒んだという話も残っている。

ヒュースケンは出歯亀ならぬ、のぞきの常習者だったとの信憑性の高い言い伝えもある。

お吉とお福が共同浴場から出ると、まるで待ち受けていたようなタイミングでヒュースケンと出会った。

自宅へ戻ったお吉は、けがらわしいと、着ていた着物を脱いで改めて行水を使い、新しい着物に着替えたという。

そんなお吉がハリスの侍妾となったのは、ヒュースケンの策略だった。

ヒュースケンはお福を独占したい。

しかし密会の場所もままならない。

ならばハリスをお吉に引き合わせ、領事館へ呼び寄せれば、お福も一緒に連れて来られると考えた。

そこでヒュースケンはお福と打ち合わせ、浴場から出て来るお吉とお福をハリスに見せた。

結果はヒュースケンの計画通りになった。

お吉への、ハリスの一目惚れだった。

当時からすれば、やや日本人離れした端正な顔立ちが、ハリスの情欲を鷲づかみにしたであろうことは、想像するまでもない。

ハリスの要請によって、懸命にお吉の説得に当たった下田奉行支配組頭、伊佐新次郎の影響も大きい。

伊佐の口からは、「これもお国のためだ」と大儀まで持ち出された。

その大儀と抱き合わせで、やはりお吉はお金の魅力にも負けてしまったのだろう。

侍妾ではなく、異国で体調を崩したハリスの看護役だったと、お吉を擁護する推測もあるようだが、お吉は間違いなくラシャメン(洋妾)だった。

お吉42歳の写真。

少し頬に肉はついたが、目は間違いなくお吉のもので、小料理屋「安直楼」を開業した年に写されたものだ。

下田を離れたお吉は、祇園、三島などで芸妓に戻ったが、生来の負けん気が災いし、それに輪をかけて酒の勢いで客に議論を吹っ掛けたり暴言を吐いたりと、次第に世間を自ら狭いものにさせてゆく。

横浜で初恋の相手である鶴松と同棲もし、髪結いで生計を立てようとしたが、鶴松との仲も悪くなり、関係は長くは続かなかった。

三島の金本楼に入ったのが、36歳からの2年間。

38歳で再度下田に戻り、また髪結い業を始めるが、妬みや嫉みが強く残っており、最初は順調だった商売も、在らぬ噂を立てられて廃業せざるを得ない状況にまで追い詰められていた。

お吉38歳のこの年に、ハリスは本国で死亡している。

お吉が着ていた着物と綿入。

綿入は最期に纏っていたものかは不明ながら、あちらこちらが破れている。

売店にお吉関係の書籍が数種類あり、どれかを購入しようと思案していたら、係の女性が「この本が、一番史実に基づいて書かれてあるのでお勧めです」とのこと。

著者名を見たら、このお寺の元ご住職が書かれたものだった。

読んではみたが、史実に基づいているかは不明。

それでもご住職の宗教観や歴史観が分かる一冊だった。

初版の発行は2006年。

現在は7刷まで増刷を重ねている。

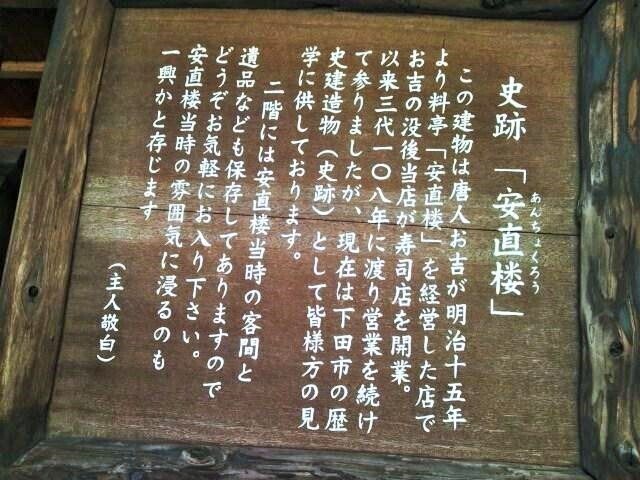

宝福寺を後に、安直楼に向かう。

明治15年、お吉は42歳になっていた。

安直に飲み食いが出来るようにと名付けられた由。

建物はきれいに保存されているので、なまこ壁は当然のこととして、あちらこちらに多くの手が入っていると想像できる。

お吉のアルコール依存はすでに手に負えないほどに進行していた。

朝から商売物の酒を浴びるように飲み、飲んでは周囲に悪態をつくの繰り返しだった。

それを咎める者もいなかった。

当然の帰結で、店は廃業に追い込まれた。

店が2年も持ったのが不思議なくらいである。

(お吉死亡年と享年の記載は下田市の誤りと思われる)

それからの5年間が空白だが、49歳の年、下田に17人いるといわれた浮浪者の1人に数えられることになる。

大工町の掘立小屋に住み、かつての美貌は完全に失われた。

清潔好きな潔癖性とも完全に縁が切れ、資料館で見た綿入を身に纏い、裸足で町中を徘徊していたという。

しかし、身をやつしても矜持は失われてはいなかった。

(ここからは、購入した本を元に、部分的に抜粋させて頂く)

まだ安直楼を営んでいた明治15年頃、お吉の店に泊まり、博打で負けて国へ帰るお金もなく途方に暮れていた亀吉という船頭に、旅費や米などを工面して無事に帰らせたことがあった。

亀吉はその恩義に報いるため、9年の月日は経ったが、お吉を探し当てて実情を知り、米一俵をお吉の小屋に投げ入れた。

お吉のプライドに火が点いた。

「これだけあれば食いつなげるだろうとは何だ」

と怒り、米俵に手を突っ込み、騒ぎを聞きつけて集まって来た人たちに米を投げつけた。

「腹の空いた者は持って行け」

「雀も食べよ、そら食べよ」

その光景を偶然目撃したのが、お吉の人生を狂わせた伊佐新次郎だった。

伊佐は明治新政府となってからも出世し、半ば凱旋帰郷のような立場であった。

「生きていたか伊佐、自分だけ出世すればそれでことがすむものか」

「お吉、苦しかったろう。勘弁してくれ。こうなるよりほかに、どうしようもなかったのだ」

お吉は伊佐を責め、伊佐はお吉に詫びる。

と思うと、お吉は掘立小屋の戸をピシリと閉め、擦り切れたゴザの寝床に臥して号泣した。

まるで新派劇そのままなので、もう引用はやめるが、お吉の矜持は伊佐の顔を見て脆くも崩れた。

演劇であれば偶然の再会も許容範囲であって、盛り上がりの一段である。ここは広い心で創作らしき部分を受け入れよう。

宝福寺を出て下田川(稲生沢川)沿いを車で遡ること約10分、お吉ヶ淵(門栗ヶ淵)までやって来た。

お吉が身を投げた場所とされている。

さまざまな資料を当たると、死亡した日付に違いがあることに気づく。

明治24年3月25日と27日に分れるのは、入水推定日か発見日かの違いなのだろうか。

いろいろと読み込んでみると、27日が正しいようだ。

地蔵の花入れには常緑のシキミが挿してあった。

実際に物乞いをしていた記述はどこにも見当たらないが、腹が減ると、夜、方々の寺を回り、本堂の柱に凭れかかり、背中を見せてずっと立ち尽くしていたという。

それに気づいた住職から食事を恵んでもらったことは度々あったらしい。

現在、下田小学校のある場所に、かつて理源寺という、寺というよりも庵に近いお堂が建っていた。

明治24年3月27日の昼過ぎである。

豪雨の中、お吉は杖にすがりながら、町はずれのその理源寺に向かった。

里山にある寺である。

その場所には深い池があり、お吉はそこで入水しようと考えたらしかった。

しかし住職に咎められ、その場を去る。

行き着いたのが門栗ヶ淵だった。

お吉の最期である。

今はお吉ヶ淵と呼ばれるこの場所は、お吉の遺体が上がった所であり、実際に入水したのは更に上流である。

しかしその場所は不明。

近所の農家は、夜中に御詠歌を聞いた、そして朝、川を見たら水死体を発見したという。

唐人、ラシャメンと蔑まれながら、51歳までの生涯を貫いたお吉。

綿入の襤褸を纏ってまで懸命に生きた気丈な彼女も、酒に逃げ、酒に逃げられた人生の果てに待ち受けていたのは、結局、選択肢の無い、死を選ばざるを得ない一本道だった。

下田では誰一人として知らぬ者のいないお吉の遺体は、すぐに本人とわかった。

だが、触れれば手が穢れるなどの理由で、2日間、筵を被されたまま放置され続けた。

本来の菩提寺も遺体の引き取りを拒否した。

それは言い換えれば、仏が見離したのではなく、人間(住職)の狭量の表出であり、似非大乗仏教であることを露呈させた証左でもある。

お吉は死してなお、差別と偏見から逃れ得なかった。

結局、お吉を引き取ったのは、宝福寺のご住職だった。

私の後を付いて来なさいと言わんばかりに、地蔵菩薩がお吉ヶ淵を背に、穏やかに西方を向いて鎮座している。

サザンの歌だけでは分からない史実も、このように探れば、歌の味わいも深まるだろう。

個人が持つ差別意識の実体とは、相手を貶め見下すことでしか自分の優位性を得られない歪んだ情緒なのだと気付き反省し、強く肝に銘じるべきこと。

※ 注釈

本来は本名の『斎藤きち』で書き進めるべきで、「唐人」の表現も明らかに差別的用語なのだが、世間一般的な呼称でもあるので、敢えてタイトルに使用した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?